17

Rivière endiguée

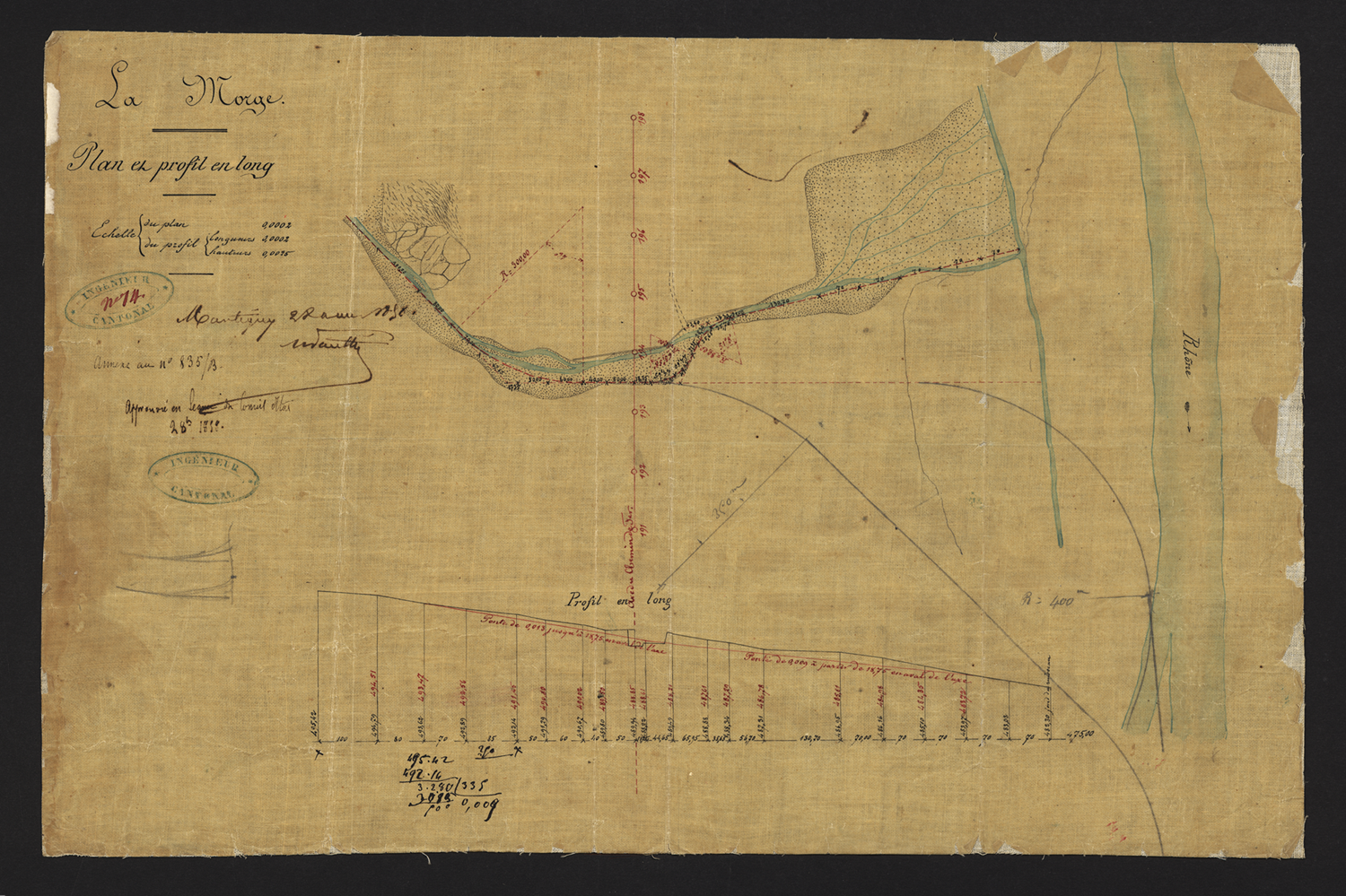

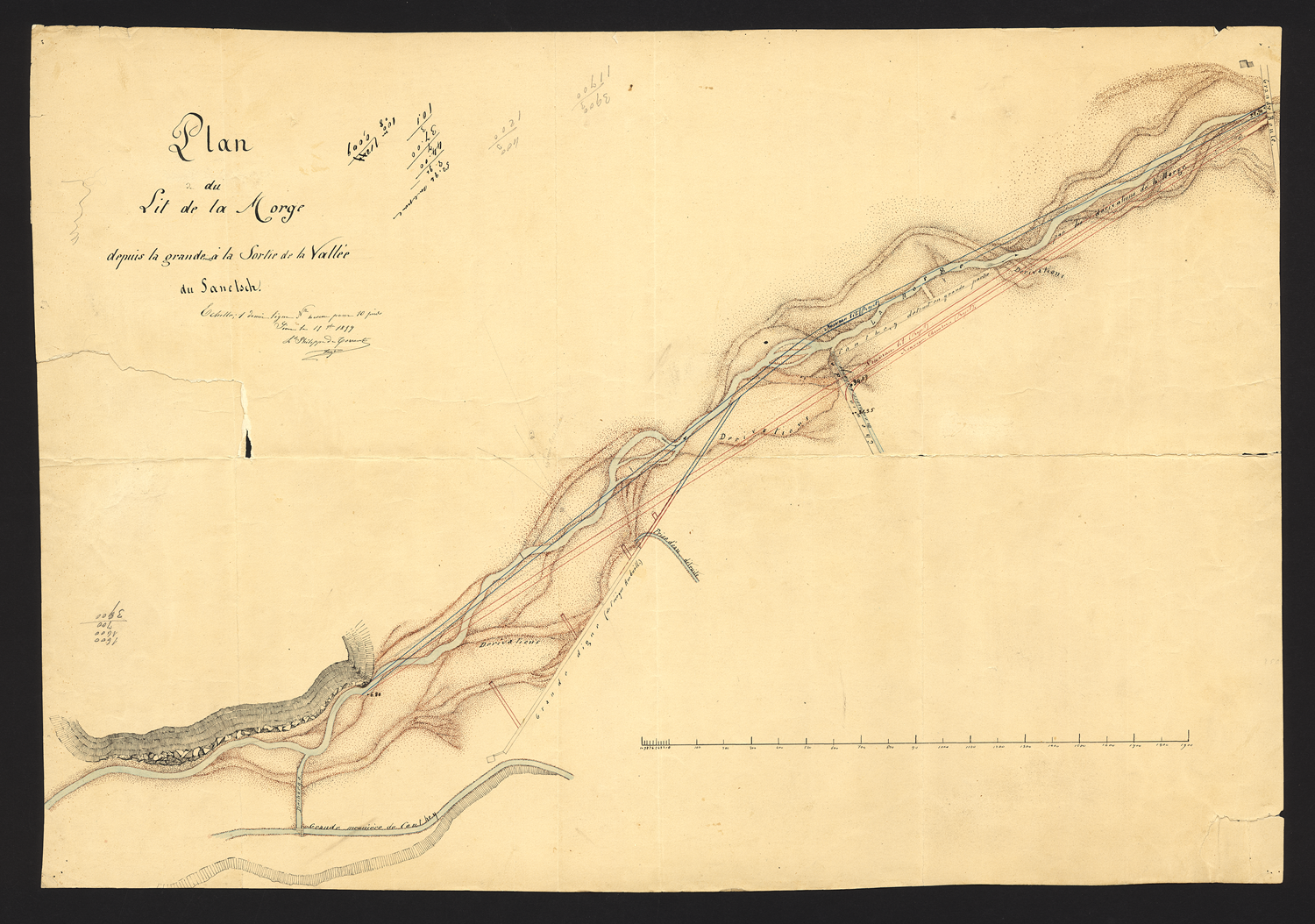

Dans les années 1860, la construction du chemin de fer nécessite de sécuriser son tracé pour le protéger notamment des crues du Rhône. Un vaste projet de « correction » du fleuve est alors mené, avec le soutien de la Confédération. Il s’agit avant tout de l’endiguer, pour mieux le maîtriser, protéger les activités humaine ainsi que les voies de communication et gagner des terres exploitables. Des travaux du même type sont entrepris sur certains de ses affluents, dont la Morge. Ils se font en plusieurs étapes jusqu’à la fin du XIXe siècle. Les murs construits à l’époque, de chaque côté du lit de la rivière, restent en place jusque dans les années 2020. Ils seront alors détruits dans le cadre du projet de réaménagement du cours d’eau.

Ouvrages défensifs

En plaine, la Morge traverse des zones d’activités humaines particulièrement denses : habitations, artisanat et commerce, agriculture, infrastructures de mobilité. Protéger des risques d’inondation ces espaces très convoités est une préoccupation de longue date. Avant le milieu du XIXe siècle déjà, des ouvrages défensifs étaient établis aux endroits les plus exposés. La Morge s’écoulait alors en plusieurs bras jusqu’au Rhône.

Mettre les rails hors d’eau

Dans les années 1860, la construction du chemin de fer marque un tournant. Hors de question que la ligne subisse les sautes d’humeur des cours d’eau ! Il s’agit là d’un argument pour la Confédération qui décide de soutenir les importants travaux nécessaires à la sécurisation des voies de communication qui traversent la plaine. Pour le gouvernement valaisan, l’entreprise doit également améliorer la salubrité publique et permettre de gagner de nouvelles terres exploitables.

La « Première correction du Rhône » débute en 1863. Des travaux sont également entrepris sur certains de ses affluents, dont la Morge. Son endiguement, en amont et en aval du pont CFF, se fait en plusieurs étapes et les constructeurs doivent compter avec quelques contretemps. À plusieurs reprises, des crues endommagent les digues inachevées et des réparations doivent être réalisées.

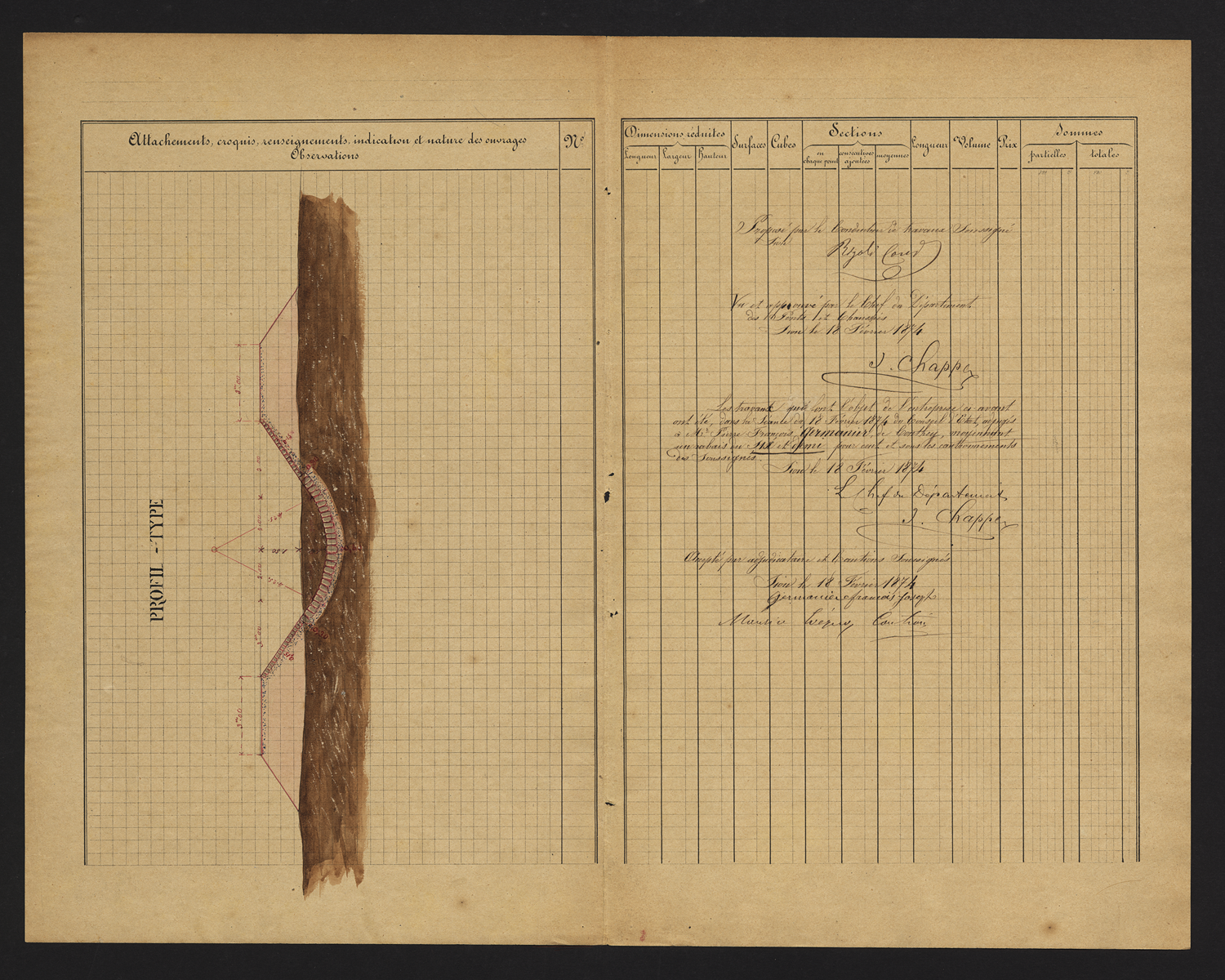

La construction des murs

Les affres de la rivière démontrent également que les choix faits pour canaliser les eaux ne sont pas toujours heureux. La cunette pavée construite entre la route cantonale et la voie de chemin de fer est sur le banc des accusés lors de l’inondation de 1895. À cause d’elle, la digue et le chenal ne font plus qu’un. La dégradation de celui-ci entraîne donc l’effondrement de la digue. Un nouveau chantier s’ouvre immédiatement : le lit est élargi, la cunette remplacée par des murs parallèles indépendants, restés en place jusque dans les années 2020.