Allgemeine Informationen

Was ist ein Boden?

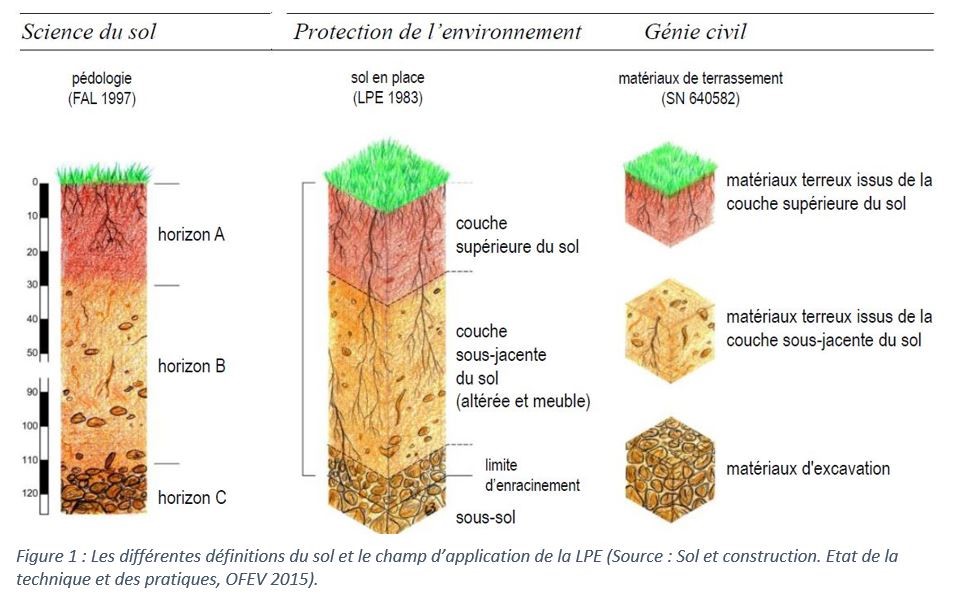

Das Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) definiert Boden als die oberste, unversiegelte Erdschicht, in der Pflanzen wachsen können." (Art. 7, Abs. 4bis). Diese "Erdschicht" kann in Dicke, Textur, Struktur, Farbe usw. variieren und besteht in der Regel aus mehreren Schichten, den sogenannten "Horizonten" (Abbildung 1). Bei Arbeiten, die mit Abtrag, Lagerung und Rekultivierung von Böden verbunden sind, wurden diese Bodenhorizonte in 2 Schichten zusammengefasst:

- Die oberste Bodenschicht = Horizont an der Oberfläche (mit einer Dicke von wenigen cm bis zu 20 oder sogar 30 cm). Dieser Horizont ist besonders reich an organischer Substanz und lebenden Organismen und enthält unter anderem die Grundelemente (Stickstoff, Phosphor, Kalium, Kalzium, Eisen, Kadmium, Zink usw.) in löslicher Form (dank der Mineralisierung), die direkt für das Pflanzenwachstum verfügbar sind. Manchmal wird diese Schicht auch als "Mutterboden" oder "A-Horizont" bezeichnet.

- Die darunter liegende Bodenschicht = der tiefer liegende Horizont (unter dem Oberflächenhorizont). Dieser Horizont spielt eine wichtige Rolle für den Wasser-, Luft- und Nährstoffhaushalt. Manchmal wird er auch als "mineralische Erde" oder "B-Horizont" bezeichnet.

- Unter einem Boden befinden sich wenig oder nicht verwitterte mineralische Elemente (Gestein, Sand, Schluff usw.). Diese Elemente werden oft als Rohstoff genutzt und stellen Aushubmaterial im Sinne der Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA) vom 4. Dezember 2015, Art.3, lit.f dar. Manchmal auch als "C-Horizont" bezeichnet.

Die Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo) vom 1. Juli 1998 präzisiert die bestehende Gesetzgebung zu den Böden.