Reportage

Ratgeber: Schriftliche Kommunikation

Tipps für eine E-Mail-Kommunikation ohne Fettnäpfchen

Warum kann eine kurze Antwort wie «OK» trocken oder im Gegenteil zu vertraut wirken? Warum kann die gefühlte Vertrautheit bei E-Mails irreführen? Effizientes E-Mail-Schreiben ist eine heikle Kunst, die ebenso viel Fingerspitzengefühl wie Vorsicht erfordert. Fabienne Schnyder verrät uns, welche Gefahren es zu vermeiden gilt, um im beruflichen Umfeld erfolgreich zu schreiben.

Die Kommunikationsexpertin erteilt den Mitarbeitenden des Kantons im Rahmen von Weiterbildungsseminaren, die von der Dienststelle für Personalmanagement organisiert werden, Kurse in schriftlicher Kommunikation. Im Jahr 2022 veröffentlichte sie zudem einen Leitfaden mit dem Titel «La communication écrite en Suisse: lettres, courriels et autres formes de correspondance mises au goût du jour» aus dem Verlagshaus LEP Loisirs et Pédagogie.

Nach der richtigen Kommunikationsform (Vis-à-vis 2024 Nr. 1) und den richtigen Umgangsformern (Vis-à-vis 2024 Nr. 2) beenden wir die Ratgeberserie zum Thema Richtig E-Mail schreiben hiermit mit Teil 3.

Teil 3: Fettnäpfchen, die es zu vermeiden gilt

Warum kann es bei der Kommunikation per E-Mail zu Missverständnissen kommen?

Fabienne Schnyder :

Im Vergleich zur mündlichen Kommunikation ist die schriftliche Kommunikation eine zeitlich versetzte Interaktion. Die direkte Reaktion des Gegenübers nehmen weder Sender noch Empfänger wahr. Dies lässt Platz für Interpretationen, welche zu Missverständnissen führen können.

Ein Beispiel dafür?

Eine kurze Antwort wie «OK» kann je nach Empfänger oder Empfängerin sehr unterschiedlich aufgefasst werden: Gewissen Personen erscheint dies sehr trocken oder zu vertraut, während andere ein «OK» als passend empfinden. Was wirklich zählt ist, wie der Empfänger oder die Empfängerin die Nachricht auffasst. Darum geht es in der schriftlichen Kommunikation und das ist auch die Herausforderung: unseren Briefen eine Identität zu geben und dafür zu sorgen, dass sie unsere Werte widerspiegeln, während wir uns in die Lage des Empfängers versetzen.

Ein weiteres heikles Thema ist die Vertraulichkeit unserer Schreiben. Ist diese eine Illusion?

Absolut! Im Gegensatz zu einem Brief kann ein E-Mail ohne Weiteres weitergeleitet werden und somit bei unerwarteten Empfängern landen. Den Weg eines Mail zu kontrollieren ist praktisch unmöglich. Und wenn man nicht aufpasst, können sensible Informationen aus dem Schriftverkehr weitergegeben werden.

Das heisst also, dass man selbst im vertraulichen Rahmen vorsichtig sein muss?

Genau. In Zusammenhang mit dem Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und die Archivierung (GIDA) ist es wichtig zu verstehen, dass jedes E-Mail möglicherweise von einer Drittperson gelesen werden kann.

Deshalb ist es so wichtig, auf die Form seiner E-Mails zu achten…

Nehmen wir als Beispiel jemanden, der jeden seiner Sätze mit Emojis beendet. Wird diese Nachricht auch an andere Personen weitergeleitet könnte das unterschiedlich wirken: Einige empfinden es als charmant, andere als unprofessionell. mögen manche das vielleicht als nett empfinden, andere finden es aber unprofessionell. Ein Mail ist letztlich unsere persönliche Visitenkarte Visitenkarte - und auch die unseres Arbeitgebers. Umso wichtiger ist es, sich dessen bewusst zu sein.

Den passenden Ton in beruflichen E-Mails zu treffen, erfordert Feingefühl.

Hier gilt es, das Gleichgewicht zwischen Nähe und Professionalität zu finden. So kann ein «Hallo» oder «LG» in einer informellen Nachricht, etwa bei in einem Austausch über die Mittagspause, durchaus passend sein. In in anderen Situationen sollte man jedoch besser darauf verzichten. Ebenso haben private Informationen, wie zum Beispiel Details zu den Ferien, in der geschäftlichen Korrespondenz nichts verloren. Bevor ich ein E-Mail sende, überlege ich immer, ob der Ton angemessen ist. Im Zweifelsfall ist es besser, etwas mehr Distanz zu wahren, allerdings ohne kühl oder unnahbar zu wirken.

Spielt die Reihenfolge der Empfänger und Empfängerinnen eine Rolle? Welche Regel gilt hier?

Ja, manche Menschen legen darauf Wert. Hier gilt es, die Hierarchie zu beachten. Beginnen sollte man immer mit dem Staatsrat, gefolgt von den Dienststellenchefs oder -chefinnen. Bei Empfängern und Empfängerinnen auf derselben Hierarchiestufe hält man sich in der Regel an die alphabetische Reihenfolge.

Gibt es im Umgang mit Vorgesetzten bestimmte Regeln, zu beachten?

Ja, aber diese Regeln variieren je nach Berufszweig. Im Marketing, bei der Polizei oder in der Verwaltung können die formalen Verhaltensregeln unterschiedlich sein. Selbst innerhalb einer Organisation können verschiedene Teams unterschiedliche Vorgaben haben. Entscheidend ist, die spezifischen Regeln in Ihrem Umfeld zu verstehen und anzuwenden.

Wie kann ich professionell bleiben, wenn ich Vorgesetzte im Alltag duze?

Dies hängt vom Kontext ab. Bei einer formellen Anfrage ist es am besten, wenn ich die Person in ihrer Funktion anspreche und anschliessend mit ihrem Vornamen: Sehr geehrter Herr Dienstchef, lieber Peter. Bei einer Bewerbung oder anderen offiziellen Angelegenheiten ist es besser, zu siezen.

Auf die Gefahr hin, zu distanziert zu wirken?

Darum geht es hier gar nicht. Im Rahmen einer Bewerbung Sollte man daran denken, dass möglicherweise mehrere Personen Ihre Unterlagen lesen.

In Ihrem Buch legen Sie grossen Wert auf sensible Schreiben, wie das Beantworten einer Beschwerde, dem Formulieren einer Absage oder Kritik. Warum?

Gut formuliert bieten solche Schreiben die Gelegenheit, Vertrauen mit dem Gegenüber aufzubauen. Eine wohlwollende Antwort auf eine heikle Situation kann die Beziehung oft stärker festigen als in Zeiten, in denen alles problemlos läuft

Was ist das Geheimnis einer gut formulierten Absage?

Bei solchen Nachrichten ist es entscheidend, sachlich zu bleiben und die Entscheidung nach dem Prinzip «Ursache-Wirkung» zu erklären: Aus diesem Grund haben wir diese Entscheidung getroffen. Es ist wichtig, den Leser oder die Leserin abzuholen, damit er oder sie die Entscheidung versteht und diese leichter akzeptieren kann. Vor allem sollte man Wörter wie «leider» oder «mit Bedauern» vermeiden, da sie oftmals als unechte (oder Pseudo-Empathie) Empathie wahrgenommen werden. Eine Situation kann man bedauern, aber nicht die Entscheidung selbst.

Wie reagiere ich auf eine Beschwerde?

Eine Beschwerde ist immer eine Gelegenheit, um eine Beziehung aufzubauen. Ob die Person nun Recht hat oder nicht – wir erhalten die Möglichkeit, uns zu erklären und das Ganze aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Gleich zu Beginn unserer Antwort ist es hilfreich, die Unzufriedenheit der Person umzuformulieren und dabei negativ besetzte Begriffe wie «Problem» oder «Beschwerde» zu vermeiden. So fühlt sie sich verstanden und ernst genommen, was dabei hilft, Spannungen abzubauen und positive Verbindungen zu fördern, selbst wenn die Entscheidung dieselbe bleibt.

Was tun, wenn E-Mails trotz mehrerer Erinnerungen unbeantwortet bleiben?

Wichtig ist, stets freundlich und respektvoll zu bleiben. Hier gilt es, die richtigen Worte zu finden, um die Person zu einer Reaktion zu motivieren. Beispielsweise ist die Aussage «Um deinen Urlaubsantrag zu bearbeiten» ansprechender als «Ich benötige dieses Dokument». Setzen Sie eine genaue Frist, z. B. ein Datum, anstelle einer vagen Formulierung wie «baldmöglichst». Ein Telefonat kann natürlich auch hilfreich seine.

Wie gehe ich mit einem Mail um, das mich wütend macht?

Wenn Sie sehr aufgebracht sind, legen Sie eine Pause ein, um sich zu beruhigen. Ein E-Mail, welches im Affekt verfasst wird, kann Spuren hinterlassen. Ist eine schnelle Antwort notwendig, sollte die Nachricht zuerst als Entwurf geschrieben und von einer neutralen Person gegengelesen werden. Wenn möglich, lassen Sie das Mail über Nacht ruhen, bevor Sie es fertigstellen und absenden.

Und wenn wir zum Ziel eines aggressiv verfassten Mail werden?

Bleiben Sie professionell und bewahren Sie Ruhe. Lassen Sie sich nicht zu einer Überreaktion hinreissen. Sie können Ihre Verwunderung über den Tonfall und die Wortwahl zum Ausdruck bringen, aber bleiben Sie danach besser sachlich.

Was halten Sie von KI-Tools wie ChatGPT für das Verfassen von E-Mails?

Es kommt ganz darauf an, wie sie genutzt werden. Ich für meinen Teil betrachte KIs als eine Art Brainstormingpartner oder Ideenkiste. Sie können helfen, einen Text zu vereinfachen, den Ton anzupassen, die Rechtschreibung zu überprüfen oder eine Betreffzeile zu formulieren. Allerdings sollte man ihre Vorschläge nicht unkritisch übernehmen. Am Ende muss der Schreibstil zu einem selbst passen. Und Vorsicht: Wie auch immer wieder von den Plattformen selber betont wird, sind diese Websites nicht dafür geeignet, heikle Daten zu übertragen, zu speichern oder zu übersetzen.

Sind Rechtschreibfehler in einem E-Mail tolerierbar?

Es ist besser, sie zu vermeiden. Ein Tippfehler in einer freundlichen Nachricht bleibt vielleicht unbemerkt. Es ist besser, sie zu vermeiden. Es gibt gute Korrekturprogramme: DeepL Write zum Beispiel für die deutsche Sprache oder Druide Antidote und ChatGPT in allen Sprachen. Diese darf man mit gutem Gewissen benutzen.

So, unsere Nachricht ist nun versandbereit. Noch ein letzter Check?

Ja, auch bei kurzen Texten lohnt sich eine letzte Prüfung. Der Ton, die Klarheit, die Rechtschreibung und ob die Anhänge wirklich beigefügt sind – alles wird nochmals überprüft. Ein Tipp für diesen letzten Schritt: Schreiben Sie die Empfängeradresse immer zuletzt. Das ist eine wirksame Vorsichtsmassnahme gegen ein vorschnelles Versenden!

Save the date!

Im Jahr 2025 wird Fabienne Schnyder zwei französische Seminare zum Thema «La correspondance administrative mise au goût du jour» leiten. Die zweitägigen Seminare finden am 12. und 19. Februar sowie am 18. und 25. September 2025 statt. Online-Anmeldung auf der Seite «Aus- und Weiterbildung» der Dienststelle für Personalmanagement.

Documents

Weisung des Staatsrats SR-2019-057

| « L’usage de notre messagerie électronique professionnelle est soumis à des règles. Elles sont réunies sous l’article 8 de la Directive d’utilisation des systèmes d’information du 1er novembre 2021. » | ||

Porträt

Ratgeber: Schriftliche Kommunikation

Tipps für eine E-Mail-Kommunikation ohne Fettnäpfchen

Warum kann eine kurze Antwort wie «OK» trocken oder im Gegenteil zu vertraut wirken? Warum kann die gefühlte Vertrautheit bei E-Mails irreführen? Effizientes E-Mail-Schreiben ist eine heikle Kunst, die ebenso viel Fingerspitzengefühl wie Vorsicht erfordert. Fabienne Schnyder verrät uns, welche Gefahren es zu vermeiden gilt, um im beruflichen Umfeld erfolgreich zu schreiben.

Die Kommunikationsexpertin erteilt den Mitarbeitenden des Kantons im Rahmen von Weiterbildungsseminaren, die von der Dienststelle für Personalmanagement organisiert werden, Kurse in schriftlicher Kommunikation. Im Jahr 2022 veröffentlichte sie zudem einen Leitfaden mit dem Titel «La communication écrite en Suisse: lettres, courriels et autres formes de correspondance mises au goût du jour» aus dem Verlagshaus LEP Loisirs et Pédagogie.

Nach der richtigen Kommunikationsform (Vis-à-vis 2024 Nr. 1) und den richtigen Umgangsformern (Vis-à-vis 2024 Nr. 2) beenden wir die Ratgeberserie zum Thema Richtig E-Mail schreiben hiermit mit Teil 3.

Teil 3: Fettnäpfchen, die es zu vermeiden gilt

Warum kann es bei der Kommunikation per E-Mail zu Missverständnissen kommen?

Fabienne Schnyder :

Im Vergleich zur mündlichen Kommunikation ist die schriftliche Kommunikation eine zeitlich versetzte Interaktion. Die direkte Reaktion des Gegenübers nehmen weder Sender noch Empfänger wahr. Dies lässt Platz für Interpretationen, welche zu Missverständnissen führen können.

Ein Beispiel dafür?

Eine kurze Antwort wie «OK» kann je nach Empfänger oder Empfängerin sehr unterschiedlich aufgefasst werden: Gewissen Personen erscheint dies sehr trocken oder zu vertraut, während andere ein «OK» als passend empfinden. Was wirklich zählt ist, wie der Empfänger oder die Empfängerin die Nachricht auffasst. Darum geht es in der schriftlichen Kommunikation und das ist auch die Herausforderung: unseren Briefen eine Identität zu geben und dafür zu sorgen, dass sie unsere Werte widerspiegeln, während wir uns in die Lage des Empfängers versetzen.

Ein weiteres heikles Thema ist die Vertraulichkeit unserer Schreiben. Ist diese eine Illusion?

Absolut! Im Gegensatz zu einem Brief kann ein E-Mail ohne Weiteres weitergeleitet werden und somit bei unerwarteten Empfängern landen. Den Weg eines Mail zu kontrollieren ist praktisch unmöglich. Und wenn man nicht aufpasst, können sensible Informationen aus dem Schriftverkehr weitergegeben werden.

Das heisst also, dass man selbst im vertraulichen Rahmen vorsichtig sein muss?

Genau. In Zusammenhang mit dem Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und die Archivierung (GIDA) ist es wichtig zu verstehen, dass jedes E-Mail möglicherweise von einer Drittperson gelesen werden kann.

Deshalb ist es so wichtig, auf die Form seiner E-Mails zu achten…

Nehmen wir als Beispiel jemanden, der jeden seiner Sätze mit Emojis beendet. Wird diese Nachricht auch an andere Personen weitergeleitet könnte das unterschiedlich wirken: Einige empfinden es als charmant, andere als unprofessionell. mögen manche das vielleicht als nett empfinden, andere finden es aber unprofessionell. Ein Mail ist letztlich unsere persönliche Visitenkarte Visitenkarte - und auch die unseres Arbeitgebers. Umso wichtiger ist es, sich dessen bewusst zu sein.

Den passenden Ton in beruflichen E-Mails zu treffen, erfordert Feingefühl.

Hier gilt es, das Gleichgewicht zwischen Nähe und Professionalität zu finden. So kann ein «Hallo» oder «LG» in einer informellen Nachricht, etwa bei in einem Austausch über die Mittagspause, durchaus passend sein. In in anderen Situationen sollte man jedoch besser darauf verzichten. Ebenso haben private Informationen, wie zum Beispiel Details zu den Ferien, in der geschäftlichen Korrespondenz nichts verloren. Bevor ich ein E-Mail sende, überlege ich immer, ob der Ton angemessen ist. Im Zweifelsfall ist es besser, etwas mehr Distanz zu wahren, allerdings ohne kühl oder unnahbar zu wirken.

Spielt die Reihenfolge der Empfänger und Empfängerinnen eine Rolle? Welche Regel gilt hier?

Ja, manche Menschen legen darauf Wert. Hier gilt es, die Hierarchie zu beachten. Beginnen sollte man immer mit dem Staatsrat, gefolgt von den Dienststellenchefs oder -chefinnen. Bei Empfängern und Empfängerinnen auf derselben Hierarchiestufe hält man sich in der Regel an die alphabetische Reihenfolge.

Gibt es im Umgang mit Vorgesetzten bestimmte Regeln, zu beachten?

Ja, aber diese Regeln variieren je nach Berufszweig. Im Marketing, bei der Polizei oder in der Verwaltung können die formalen Verhaltensregeln unterschiedlich sein. Selbst innerhalb einer Organisation können verschiedene Teams unterschiedliche Vorgaben haben. Entscheidend ist, die spezifischen Regeln in Ihrem Umfeld zu verstehen und anzuwenden.

Wie kann ich professionell bleiben, wenn ich Vorgesetzte im Alltag duze?

Dies hängt vom Kontext ab. Bei einer formellen Anfrage ist es am besten, wenn ich die Person in ihrer Funktion anspreche und anschliessend mit ihrem Vornamen: Sehr geehrter Herr Dienstchef, lieber Peter. Bei einer Bewerbung oder anderen offiziellen Angelegenheiten ist es besser, zu siezen.

Auf die Gefahr hin, zu distanziert zu wirken?

Darum geht es hier gar nicht. Im Rahmen einer Bewerbung Sollte man daran denken, dass möglicherweise mehrere Personen Ihre Unterlagen lesen.

In Ihrem Buch legen Sie grossen Wert auf sensible Schreiben, wie das Beantworten einer Beschwerde, dem Formulieren einer Absage oder Kritik. Warum?

Gut formuliert bieten solche Schreiben die Gelegenheit, Vertrauen mit dem Gegenüber aufzubauen. Eine wohlwollende Antwort auf eine heikle Situation kann die Beziehung oft stärker festigen als in Zeiten, in denen alles problemlos läuft

Was ist das Geheimnis einer gut formulierten Absage?

Bei solchen Nachrichten ist es entscheidend, sachlich zu bleiben und die Entscheidung nach dem Prinzip «Ursache-Wirkung» zu erklären: Aus diesem Grund haben wir diese Entscheidung getroffen. Es ist wichtig, den Leser oder die Leserin abzuholen, damit er oder sie die Entscheidung versteht und diese leichter akzeptieren kann. Vor allem sollte man Wörter wie «leider» oder «mit Bedauern» vermeiden, da sie oftmals als unechte (oder Pseudo-Empathie) Empathie wahrgenommen werden. Eine Situation kann man bedauern, aber nicht die Entscheidung selbst.

Wie reagiere ich auf eine Beschwerde?

Eine Beschwerde ist immer eine Gelegenheit, um eine Beziehung aufzubauen. Ob die Person nun Recht hat oder nicht – wir erhalten die Möglichkeit, uns zu erklären und das Ganze aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Gleich zu Beginn unserer Antwort ist es hilfreich, die Unzufriedenheit der Person umzuformulieren und dabei negativ besetzte Begriffe wie «Problem» oder «Beschwerde» zu vermeiden. So fühlt sie sich verstanden und ernst genommen, was dabei hilft, Spannungen abzubauen und positive Verbindungen zu fördern, selbst wenn die Entscheidung dieselbe bleibt.

Was tun, wenn E-Mails trotz mehrerer Erinnerungen unbeantwortet bleiben?

Wichtig ist, stets freundlich und respektvoll zu bleiben. Hier gilt es, die richtigen Worte zu finden, um die Person zu einer Reaktion zu motivieren. Beispielsweise ist die Aussage «Um deinen Urlaubsantrag zu bearbeiten» ansprechender als «Ich benötige dieses Dokument». Setzen Sie eine genaue Frist, z. B. ein Datum, anstelle einer vagen Formulierung wie «baldmöglichst». Ein Telefonat kann natürlich auch hilfreich seine.

Wie gehe ich mit einem Mail um, das mich wütend macht?

Wenn Sie sehr aufgebracht sind, legen Sie eine Pause ein, um sich zu beruhigen. Ein E-Mail, welches im Affekt verfasst wird, kann Spuren hinterlassen. Ist eine schnelle Antwort notwendig, sollte die Nachricht zuerst als Entwurf geschrieben und von einer neutralen Person gegengelesen werden. Wenn möglich, lassen Sie das Mail über Nacht ruhen, bevor Sie es fertigstellen und absenden.

Und wenn wir zum Ziel eines aggressiv verfassten Mail werden?

Bleiben Sie professionell und bewahren Sie Ruhe. Lassen Sie sich nicht zu einer Überreaktion hinreissen. Sie können Ihre Verwunderung über den Tonfall und die Wortwahl zum Ausdruck bringen, aber bleiben Sie danach besser sachlich.

Was halten Sie von KI-Tools wie ChatGPT für das Verfassen von E-Mails?

Es kommt ganz darauf an, wie sie genutzt werden. Ich für meinen Teil betrachte KIs als eine Art Brainstormingpartner oder Ideenkiste. Sie können helfen, einen Text zu vereinfachen, den Ton anzupassen, die Rechtschreibung zu überprüfen oder eine Betreffzeile zu formulieren. Allerdings sollte man ihre Vorschläge nicht unkritisch übernehmen. Am Ende muss der Schreibstil zu einem selbst passen. Und Vorsicht: Wie auch immer wieder von den Plattformen selber betont wird, sind diese Websites nicht dafür geeignet, heikle Daten zu übertragen, zu speichern oder zu übersetzen.

Sind Rechtschreibfehler in einem E-Mail tolerierbar?

Es ist besser, sie zu vermeiden. Ein Tippfehler in einer freundlichen Nachricht bleibt vielleicht unbemerkt. Es ist besser, sie zu vermeiden. Es gibt gute Korrekturprogramme: DeepL Write zum Beispiel für die deutsche Sprache oder Druide Antidote und ChatGPT in allen Sprachen. Diese darf man mit gutem Gewissen benutzen.

So, unsere Nachricht ist nun versandbereit. Noch ein letzter Check?

Ja, auch bei kurzen Texten lohnt sich eine letzte Prüfung. Der Ton, die Klarheit, die Rechtschreibung und ob die Anhänge wirklich beigefügt sind – alles wird nochmals überprüft. Ein Tipp für diesen letzten Schritt: Schreiben Sie die Empfängeradresse immer zuletzt. Das ist eine wirksame Vorsichtsmassnahme gegen ein vorschnelles Versenden!

Save the date!

Im Jahr 2025 wird Fabienne Schnyder zwei französische Seminare zum Thema «La correspondance administrative mise au goût du jour» leiten. Die zweitägigen Seminare finden am 12. und 19. Februar sowie am 18. und 25. September 2025 statt. Online-Anmeldung auf der Seite «Aus- und Weiterbildung» der Dienststelle für Personalmanagement.

Documents

Weisung des Staatsrats SR-2019-057

| « L’usage de notre messagerie électronique professionnelle est soumis à des règles. Elles sont réunies sous l’article 8 de la Directive d’utilisation des systèmes d’information du 1er novembre 2021. » | ||

Zu Besuch

Ratgeber: Schriftliche Kommunikation

Tipps für eine E-Mail-Kommunikation ohne Fettnäpfchen

Warum kann eine kurze Antwort wie «OK» trocken oder im Gegenteil zu vertraut wirken? Warum kann die gefühlte Vertrautheit bei E-Mails irreführen? Effizientes E-Mail-Schreiben ist eine heikle Kunst, die ebenso viel Fingerspitzengefühl wie Vorsicht erfordert. Fabienne Schnyder verrät uns, welche Gefahren es zu vermeiden gilt, um im beruflichen Umfeld erfolgreich zu schreiben.

Die Kommunikationsexpertin erteilt den Mitarbeitenden des Kantons im Rahmen von Weiterbildungsseminaren, die von der Dienststelle für Personalmanagement organisiert werden, Kurse in schriftlicher Kommunikation. Im Jahr 2022 veröffentlichte sie zudem einen Leitfaden mit dem Titel «La communication écrite en Suisse: lettres, courriels et autres formes de correspondance mises au goût du jour» aus dem Verlagshaus LEP Loisirs et Pédagogie.

Nach der richtigen Kommunikationsform (Vis-à-vis 2024 Nr. 1) und den richtigen Umgangsformern (Vis-à-vis 2024 Nr. 2) beenden wir die Ratgeberserie zum Thema Richtig E-Mail schreiben hiermit mit Teil 3.

Teil 3: Fettnäpfchen, die es zu vermeiden gilt

Warum kann es bei der Kommunikation per E-Mail zu Missverständnissen kommen?

Fabienne Schnyder :

Im Vergleich zur mündlichen Kommunikation ist die schriftliche Kommunikation eine zeitlich versetzte Interaktion. Die direkte Reaktion des Gegenübers nehmen weder Sender noch Empfänger wahr. Dies lässt Platz für Interpretationen, welche zu Missverständnissen führen können.

Ein Beispiel dafür?

Eine kurze Antwort wie «OK» kann je nach Empfänger oder Empfängerin sehr unterschiedlich aufgefasst werden: Gewissen Personen erscheint dies sehr trocken oder zu vertraut, während andere ein «OK» als passend empfinden. Was wirklich zählt ist, wie der Empfänger oder die Empfängerin die Nachricht auffasst. Darum geht es in der schriftlichen Kommunikation und das ist auch die Herausforderung: unseren Briefen eine Identität zu geben und dafür zu sorgen, dass sie unsere Werte widerspiegeln, während wir uns in die Lage des Empfängers versetzen.

Ein weiteres heikles Thema ist die Vertraulichkeit unserer Schreiben. Ist diese eine Illusion?

Absolut! Im Gegensatz zu einem Brief kann ein E-Mail ohne Weiteres weitergeleitet werden und somit bei unerwarteten Empfängern landen. Den Weg eines Mail zu kontrollieren ist praktisch unmöglich. Und wenn man nicht aufpasst, können sensible Informationen aus dem Schriftverkehr weitergegeben werden.

Das heisst also, dass man selbst im vertraulichen Rahmen vorsichtig sein muss?

Genau. In Zusammenhang mit dem Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und die Archivierung (GIDA) ist es wichtig zu verstehen, dass jedes E-Mail möglicherweise von einer Drittperson gelesen werden kann.

Deshalb ist es so wichtig, auf die Form seiner E-Mails zu achten…

Nehmen wir als Beispiel jemanden, der jeden seiner Sätze mit Emojis beendet. Wird diese Nachricht auch an andere Personen weitergeleitet könnte das unterschiedlich wirken: Einige empfinden es als charmant, andere als unprofessionell. mögen manche das vielleicht als nett empfinden, andere finden es aber unprofessionell. Ein Mail ist letztlich unsere persönliche Visitenkarte Visitenkarte - und auch die unseres Arbeitgebers. Umso wichtiger ist es, sich dessen bewusst zu sein.

Den passenden Ton in beruflichen E-Mails zu treffen, erfordert Feingefühl.

Hier gilt es, das Gleichgewicht zwischen Nähe und Professionalität zu finden. So kann ein «Hallo» oder «LG» in einer informellen Nachricht, etwa bei in einem Austausch über die Mittagspause, durchaus passend sein. In in anderen Situationen sollte man jedoch besser darauf verzichten. Ebenso haben private Informationen, wie zum Beispiel Details zu den Ferien, in der geschäftlichen Korrespondenz nichts verloren. Bevor ich ein E-Mail sende, überlege ich immer, ob der Ton angemessen ist. Im Zweifelsfall ist es besser, etwas mehr Distanz zu wahren, allerdings ohne kühl oder unnahbar zu wirken.

Spielt die Reihenfolge der Empfänger und Empfängerinnen eine Rolle? Welche Regel gilt hier?

Ja, manche Menschen legen darauf Wert. Hier gilt es, die Hierarchie zu beachten. Beginnen sollte man immer mit dem Staatsrat, gefolgt von den Dienststellenchefs oder -chefinnen. Bei Empfängern und Empfängerinnen auf derselben Hierarchiestufe hält man sich in der Regel an die alphabetische Reihenfolge.

Gibt es im Umgang mit Vorgesetzten bestimmte Regeln, zu beachten?

Ja, aber diese Regeln variieren je nach Berufszweig. Im Marketing, bei der Polizei oder in der Verwaltung können die formalen Verhaltensregeln unterschiedlich sein. Selbst innerhalb einer Organisation können verschiedene Teams unterschiedliche Vorgaben haben. Entscheidend ist, die spezifischen Regeln in Ihrem Umfeld zu verstehen und anzuwenden.

Wie kann ich professionell bleiben, wenn ich Vorgesetzte im Alltag duze?

Dies hängt vom Kontext ab. Bei einer formellen Anfrage ist es am besten, wenn ich die Person in ihrer Funktion anspreche und anschliessend mit ihrem Vornamen: Sehr geehrter Herr Dienstchef, lieber Peter. Bei einer Bewerbung oder anderen offiziellen Angelegenheiten ist es besser, zu siezen.

Auf die Gefahr hin, zu distanziert zu wirken?

Darum geht es hier gar nicht. Im Rahmen einer Bewerbung Sollte man daran denken, dass möglicherweise mehrere Personen Ihre Unterlagen lesen.

In Ihrem Buch legen Sie grossen Wert auf sensible Schreiben, wie das Beantworten einer Beschwerde, dem Formulieren einer Absage oder Kritik. Warum?

Gut formuliert bieten solche Schreiben die Gelegenheit, Vertrauen mit dem Gegenüber aufzubauen. Eine wohlwollende Antwort auf eine heikle Situation kann die Beziehung oft stärker festigen als in Zeiten, in denen alles problemlos läuft

Was ist das Geheimnis einer gut formulierten Absage?

Bei solchen Nachrichten ist es entscheidend, sachlich zu bleiben und die Entscheidung nach dem Prinzip «Ursache-Wirkung» zu erklären: Aus diesem Grund haben wir diese Entscheidung getroffen. Es ist wichtig, den Leser oder die Leserin abzuholen, damit er oder sie die Entscheidung versteht und diese leichter akzeptieren kann. Vor allem sollte man Wörter wie «leider» oder «mit Bedauern» vermeiden, da sie oftmals als unechte (oder Pseudo-Empathie) Empathie wahrgenommen werden. Eine Situation kann man bedauern, aber nicht die Entscheidung selbst.

Wie reagiere ich auf eine Beschwerde?

Eine Beschwerde ist immer eine Gelegenheit, um eine Beziehung aufzubauen. Ob die Person nun Recht hat oder nicht – wir erhalten die Möglichkeit, uns zu erklären und das Ganze aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Gleich zu Beginn unserer Antwort ist es hilfreich, die Unzufriedenheit der Person umzuformulieren und dabei negativ besetzte Begriffe wie «Problem» oder «Beschwerde» zu vermeiden. So fühlt sie sich verstanden und ernst genommen, was dabei hilft, Spannungen abzubauen und positive Verbindungen zu fördern, selbst wenn die Entscheidung dieselbe bleibt.

Was tun, wenn E-Mails trotz mehrerer Erinnerungen unbeantwortet bleiben?

Wichtig ist, stets freundlich und respektvoll zu bleiben. Hier gilt es, die richtigen Worte zu finden, um die Person zu einer Reaktion zu motivieren. Beispielsweise ist die Aussage «Um deinen Urlaubsantrag zu bearbeiten» ansprechender als «Ich benötige dieses Dokument». Setzen Sie eine genaue Frist, z. B. ein Datum, anstelle einer vagen Formulierung wie «baldmöglichst». Ein Telefonat kann natürlich auch hilfreich seine.

Wie gehe ich mit einem Mail um, das mich wütend macht?

Wenn Sie sehr aufgebracht sind, legen Sie eine Pause ein, um sich zu beruhigen. Ein E-Mail, welches im Affekt verfasst wird, kann Spuren hinterlassen. Ist eine schnelle Antwort notwendig, sollte die Nachricht zuerst als Entwurf geschrieben und von einer neutralen Person gegengelesen werden. Wenn möglich, lassen Sie das Mail über Nacht ruhen, bevor Sie es fertigstellen und absenden.

Und wenn wir zum Ziel eines aggressiv verfassten Mail werden?

Bleiben Sie professionell und bewahren Sie Ruhe. Lassen Sie sich nicht zu einer Überreaktion hinreissen. Sie können Ihre Verwunderung über den Tonfall und die Wortwahl zum Ausdruck bringen, aber bleiben Sie danach besser sachlich.

Was halten Sie von KI-Tools wie ChatGPT für das Verfassen von E-Mails?

Es kommt ganz darauf an, wie sie genutzt werden. Ich für meinen Teil betrachte KIs als eine Art Brainstormingpartner oder Ideenkiste. Sie können helfen, einen Text zu vereinfachen, den Ton anzupassen, die Rechtschreibung zu überprüfen oder eine Betreffzeile zu formulieren. Allerdings sollte man ihre Vorschläge nicht unkritisch übernehmen. Am Ende muss der Schreibstil zu einem selbst passen. Und Vorsicht: Wie auch immer wieder von den Plattformen selber betont wird, sind diese Websites nicht dafür geeignet, heikle Daten zu übertragen, zu speichern oder zu übersetzen.

Sind Rechtschreibfehler in einem E-Mail tolerierbar?

Es ist besser, sie zu vermeiden. Ein Tippfehler in einer freundlichen Nachricht bleibt vielleicht unbemerkt. Es ist besser, sie zu vermeiden. Es gibt gute Korrekturprogramme: DeepL Write zum Beispiel für die deutsche Sprache oder Druide Antidote und ChatGPT in allen Sprachen. Diese darf man mit gutem Gewissen benutzen.

So, unsere Nachricht ist nun versandbereit. Noch ein letzter Check?

Ja, auch bei kurzen Texten lohnt sich eine letzte Prüfung. Der Ton, die Klarheit, die Rechtschreibung und ob die Anhänge wirklich beigefügt sind – alles wird nochmals überprüft. Ein Tipp für diesen letzten Schritt: Schreiben Sie die Empfängeradresse immer zuletzt. Das ist eine wirksame Vorsichtsmassnahme gegen ein vorschnelles Versenden!

Save the date!

Im Jahr 2025 wird Fabienne Schnyder zwei französische Seminare zum Thema «La correspondance administrative mise au goût du jour» leiten. Die zweitägigen Seminare finden am 12. und 19. Februar sowie am 18. und 25. September 2025 statt. Online-Anmeldung auf der Seite «Aus- und Weiterbildung» der Dienststelle für Personalmanagement.

Documents

Weisung des Staatsrats SR-2019-057

| « L’usage de notre messagerie électronique professionnelle est soumis à des règles. Elles sont réunies sous l’article 8 de la Directive d’utilisation des systèmes d’information du 1er novembre 2021. » | ||

Dialog

-

Diensttreue

Der Kanton feiert seine Jubilare. WeiterlesenÜberDiensttreue » -

ZMLP

Der ZMLP feierte an seiner Delegiertenversammlung sein 75-jähriges Bestehen. WeiterlesenÜberZMLP » -

Neue Perspektiven entdecken

Rund 50 Kinder sind am 8. November, am Nationalen Zukunftstag, der Einladung der Walliser Kantonspolizei gefolgt. WeiterlesenÜberNeue Perspektiven entdecken »

Info

-

INFO - Kaufmännische und Gewerbliche Berufsfachschule Sitten - Ernennung des neuen Direktors

Der Staatsrat hat Olivier Walther zum Direktor der Kaufmännischen und Gewerblichen Berufsfachschule Sitten (EPCA) ernannt. Derzeit ist er Abteilungsleiter an der Technischen Berufsfachschule Sitten (EPTM). Er wird sein Amt zum Beginn des Schuljahres 2025–2026 antreten und auf René Constantin folgen, der in Pension geht. WeiterlesenÜberINFO - Kaufmännische und Gewerbliche Berufsfachschule Sitten - Ernennung des neuen Direktors » -

INFO - Mediation in Verwaltungsangelegenheiten - Ernennung von zwei kantonalen Ombudspersonen

Der Staatsrat hat zwei kantonale Ombudspersonen ernannt und will so die einvernehmliche Beilegung von möglichen Streitigkeiten zwischen der Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern vereinfachen. Sabine Forny, selbstständige Mediatorin, übernimmt die deutschsprachigen Dossiers, während Fabien Maret, Inhaber des Anwaltspatents und diplomierter Mediator, fürs Unterwallis zuständig sein wird. Die Ombudspersonen intervenieren auf Anfrage einer der beiden Seiten, wenn die üblichen Massnahmen zur Beilegung eines Konflikts zu keiner zufriedenstellenden Lösung geführt haben. WeiterlesenÜberINFO - Mediation in Verwaltungsangelegenheiten - Ernennung von zwei kantonalen Ombudspersonen » -

INFO - Neuer Chef der Hauptbuchhaltung des Staates Wallis

Der Staatsrat hat David Albasini zum Chef der Hauptbuchhaltung des Staates Wallis ernannt. Der Verantwortliche Finanzen und Controlling der Dienststelle für Hochschulwesen folgt per 1. Mai 2025 auf Damian Locher, der die Leitung der Kantonalen Finanzverwaltung übernimmt. WeiterlesenÜberINFO - Neuer Chef der Hauptbuchhaltung des Staates Wallis » -

INFO - ACF - Damian Locher wird Chef der Kantonalen Finanzverwaltung

Der Staatsrat ernennt Damian Locher zum neuen Chef der Kantonalen Finanzverwaltung. Der eidg. diplomierte Wirtschaftsprüfer und Betriebsökonom FH hält derzeit die Stelle des Adjunkten der Dienststelle inne und ist Chef der Hauptbuchhaltung des Staates. Bevor der aus Leuk stammende Locher 2007 zur Kantonsverwaltung wechselte, war er in der Privatwirtschaft tätig und sammelte dort umfassende Berufserfahrung. Er folgt per 1. April 2025 auf Pierre-André Charbonnet. WeiterlesenÜberINFO - ACF - Damian Locher wird Chef der Kantonalen Finanzverwaltung » -

INFO - Amt für digitale Bildung - Ernennung von Mathieu Moser zum Amtschef

Der Staatsrat hat Mathieu Moser zum Chef des Amtes für digitale Bildung ernannt. Mathieu Moser ist derzeit Direktor der Ecoles de l'Arpille und wird ab 1. Juni 2025 die Leitung dieses neu geschaffenen Amtes übernehmen. Er hat den Auftrag, die Umsetzung der Strategie zur digitalen Bildung zu steuern und zu koordinieren. WeiterlesenÜberINFO - Amt für digitale Bildung - Ernennung von Mathieu Moser zum Amtschef » -

Neue Berufe, neue Perspektiven: der Staat Wallis als Ausbildner der Fachleute von heute und morgen WeiterlesenÜber » -

Mathias Reynard ist seit dem 1. Mai 2025 Präsident des neuen Regierungskollegiums. Der Savièser will seinem Präsidialjahr mit dem Thema «Inklusives Wallis» eine klare Ausrichtung geben. WeiterlesenÜber » -

-

Der Staatsrat hat beschlossen, die Teilnahme der Kantonsverwaltung an «bike to work» zu unterstützen. WeiterlesenÜber » -

Die Walliser Kantonsverwaltung hebt das Coaching ihrer Führungspersonen auf die nächste Stufe und passt ihr Kaderbildungsprogramm entsprechend an. WeiterlesenÜber »

Zeige 1 bis 10 von 116 Einträgen.

Glosse

-

Manche mögen’s heiss

Frauen lieben es bekanntlich warm, Männer eher kühl. Dies gilt auch im Büro. Wenn es um die ideale Raumtemperatur geht, sind Konflikte zwischen den beiden Geschlechtern vorprogrammiert. Besonders, da nun bekannt ist, dass Frauen bei Hitze produktiver arbeiten. Stella beschäftigt sich in ihrer aktuellen Glosse mit der Frage, wie dem Streit ums Thermostat im Grossraumbüro ein Ende gesetzt werden kann. WeiterlesenÜberManche mögen’s heiss » -

Auf Nimmerwiedersehen

Nicht nur in der modernen Dating-Welt, auch im Berufsleben scheint Ghosting, also das urplötzliche Verschwinden des Gegenübers ohne Abschied oder Begründung, angekommen zu sein. Immer mehr Bewerber hören nach einem Vorstellungsgespräch nichts mehr vom potenziellen Arbeitgeber. Ist die zunehmende Digitalisierung daran schuld? WeiterlesenÜberAuf Nimmerwiedersehen » -

Glosse

Für einen kurzen Moment sah sich Stella schon im Geld schwimmen. Aber dann kam alles anders…. WeiterlesenÜberGlosse » -

Alle Jahre wieder

Das bevorstehende Weihnachtsfest und der Jahreswechsel sind für viele Unternehmen Grund genug, sich bei den Mitarbeiterinnen und Miterbeitern mittels eines Fests für ihren geleisteten Einsatz zu bedanken. Betriebliche Weihnachtsfeiern sind aber nicht jedermanns Sache. Stella weiss, weshalb sich eine Teilnahme gleich doppelt lohnt. WeiterlesenÜberAlle Jahre wieder » -

Der ganz normale Wahnsinn

Mit der aktuellen Coronavirus-Pandemie hat sich unsere Sprache stark verändert. Unser Wortschatz zählt neu Hunderte neue Wörter. Flugscham war einmal, neu regiert die Schniefscham. WeiterlesenÜberDer ganz normale Wahnsinn » -

Immer diese moderne Technik

All diejenigen, die bereits an Videokonferenzen teilgenommen haben, werden hier wohl oder übel das eine oder andere wiedererkennen. Eine Übersicht aus dem täglichen Wahnsinn. WeiterlesenÜberImmer diese moderne Technik » -

Home - Mag cont Glosse

Was macht ein erfolgreiches Team aus? WeiterlesenÜberHome - Mag cont Glosse »

Ratgeber

Ratgeber: Schriftliche Kommunikation

Tipps für eine E-Mail-Kommunikation ohne Fettnäpfchen

Warum kann eine kurze Antwort wie «OK» trocken oder im Gegenteil zu vertraut wirken? Warum kann die gefühlte Vertrautheit bei E-Mails irreführen? Effizientes E-Mail-Schreiben ist eine heikle Kunst, die ebenso viel Fingerspitzengefühl wie Vorsicht erfordert. Fabienne Schnyder verrät uns, welche Gefahren es zu vermeiden gilt, um im beruflichen Umfeld erfolgreich zu schreiben.

Die Kommunikationsexpertin erteilt den Mitarbeitenden des Kantons im Rahmen von Weiterbildungsseminaren, die von der Dienststelle für Personalmanagement organisiert werden, Kurse in schriftlicher Kommunikation. Im Jahr 2022 veröffentlichte sie zudem einen Leitfaden mit dem Titel «La communication écrite en Suisse: lettres, courriels et autres formes de correspondance mises au goût du jour» aus dem Verlagshaus LEP Loisirs et Pédagogie.

Nach der richtigen Kommunikationsform (Vis-à-vis 2024 Nr. 1) und den richtigen Umgangsformern (Vis-à-vis 2024 Nr. 2) beenden wir die Ratgeberserie zum Thema Richtig E-Mail schreiben hiermit mit Teil 3.

Teil 3: Fettnäpfchen, die es zu vermeiden gilt

Warum kann es bei der Kommunikation per E-Mail zu Missverständnissen kommen?

Fabienne Schnyder :

Im Vergleich zur mündlichen Kommunikation ist die schriftliche Kommunikation eine zeitlich versetzte Interaktion. Die direkte Reaktion des Gegenübers nehmen weder Sender noch Empfänger wahr. Dies lässt Platz für Interpretationen, welche zu Missverständnissen führen können.

Ein Beispiel dafür?

Eine kurze Antwort wie «OK» kann je nach Empfänger oder Empfängerin sehr unterschiedlich aufgefasst werden: Gewissen Personen erscheint dies sehr trocken oder zu vertraut, während andere ein «OK» als passend empfinden. Was wirklich zählt ist, wie der Empfänger oder die Empfängerin die Nachricht auffasst. Darum geht es in der schriftlichen Kommunikation und das ist auch die Herausforderung: unseren Briefen eine Identität zu geben und dafür zu sorgen, dass sie unsere Werte widerspiegeln, während wir uns in die Lage des Empfängers versetzen.

Ein weiteres heikles Thema ist die Vertraulichkeit unserer Schreiben. Ist diese eine Illusion?

Absolut! Im Gegensatz zu einem Brief kann ein E-Mail ohne Weiteres weitergeleitet werden und somit bei unerwarteten Empfängern landen. Den Weg eines Mail zu kontrollieren ist praktisch unmöglich. Und wenn man nicht aufpasst, können sensible Informationen aus dem Schriftverkehr weitergegeben werden.

Das heisst also, dass man selbst im vertraulichen Rahmen vorsichtig sein muss?

Genau. In Zusammenhang mit dem Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und die Archivierung (GIDA) ist es wichtig zu verstehen, dass jedes E-Mail möglicherweise von einer Drittperson gelesen werden kann.

Deshalb ist es so wichtig, auf die Form seiner E-Mails zu achten…

Nehmen wir als Beispiel jemanden, der jeden seiner Sätze mit Emojis beendet. Wird diese Nachricht auch an andere Personen weitergeleitet könnte das unterschiedlich wirken: Einige empfinden es als charmant, andere als unprofessionell. mögen manche das vielleicht als nett empfinden, andere finden es aber unprofessionell. Ein Mail ist letztlich unsere persönliche Visitenkarte Visitenkarte - und auch die unseres Arbeitgebers. Umso wichtiger ist es, sich dessen bewusst zu sein.

Den passenden Ton in beruflichen E-Mails zu treffen, erfordert Feingefühl.

Hier gilt es, das Gleichgewicht zwischen Nähe und Professionalität zu finden. So kann ein «Hallo» oder «LG» in einer informellen Nachricht, etwa bei in einem Austausch über die Mittagspause, durchaus passend sein. In in anderen Situationen sollte man jedoch besser darauf verzichten. Ebenso haben private Informationen, wie zum Beispiel Details zu den Ferien, in der geschäftlichen Korrespondenz nichts verloren. Bevor ich ein E-Mail sende, überlege ich immer, ob der Ton angemessen ist. Im Zweifelsfall ist es besser, etwas mehr Distanz zu wahren, allerdings ohne kühl oder unnahbar zu wirken.

Spielt die Reihenfolge der Empfänger und Empfängerinnen eine Rolle? Welche Regel gilt hier?

Ja, manche Menschen legen darauf Wert. Hier gilt es, die Hierarchie zu beachten. Beginnen sollte man immer mit dem Staatsrat, gefolgt von den Dienststellenchefs oder -chefinnen. Bei Empfängern und Empfängerinnen auf derselben Hierarchiestufe hält man sich in der Regel an die alphabetische Reihenfolge.

Gibt es im Umgang mit Vorgesetzten bestimmte Regeln, zu beachten?

Ja, aber diese Regeln variieren je nach Berufszweig. Im Marketing, bei der Polizei oder in der Verwaltung können die formalen Verhaltensregeln unterschiedlich sein. Selbst innerhalb einer Organisation können verschiedene Teams unterschiedliche Vorgaben haben. Entscheidend ist, die spezifischen Regeln in Ihrem Umfeld zu verstehen und anzuwenden.

Wie kann ich professionell bleiben, wenn ich Vorgesetzte im Alltag duze?

Dies hängt vom Kontext ab. Bei einer formellen Anfrage ist es am besten, wenn ich die Person in ihrer Funktion anspreche und anschliessend mit ihrem Vornamen: Sehr geehrter Herr Dienstchef, lieber Peter. Bei einer Bewerbung oder anderen offiziellen Angelegenheiten ist es besser, zu siezen.

Auf die Gefahr hin, zu distanziert zu wirken?

Darum geht es hier gar nicht. Im Rahmen einer Bewerbung Sollte man daran denken, dass möglicherweise mehrere Personen Ihre Unterlagen lesen.

In Ihrem Buch legen Sie grossen Wert auf sensible Schreiben, wie das Beantworten einer Beschwerde, dem Formulieren einer Absage oder Kritik. Warum?

Gut formuliert bieten solche Schreiben die Gelegenheit, Vertrauen mit dem Gegenüber aufzubauen. Eine wohlwollende Antwort auf eine heikle Situation kann die Beziehung oft stärker festigen als in Zeiten, in denen alles problemlos läuft

Was ist das Geheimnis einer gut formulierten Absage?

Bei solchen Nachrichten ist es entscheidend, sachlich zu bleiben und die Entscheidung nach dem Prinzip «Ursache-Wirkung» zu erklären: Aus diesem Grund haben wir diese Entscheidung getroffen. Es ist wichtig, den Leser oder die Leserin abzuholen, damit er oder sie die Entscheidung versteht und diese leichter akzeptieren kann. Vor allem sollte man Wörter wie «leider» oder «mit Bedauern» vermeiden, da sie oftmals als unechte (oder Pseudo-Empathie) Empathie wahrgenommen werden. Eine Situation kann man bedauern, aber nicht die Entscheidung selbst.

Wie reagiere ich auf eine Beschwerde?

Eine Beschwerde ist immer eine Gelegenheit, um eine Beziehung aufzubauen. Ob die Person nun Recht hat oder nicht – wir erhalten die Möglichkeit, uns zu erklären und das Ganze aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Gleich zu Beginn unserer Antwort ist es hilfreich, die Unzufriedenheit der Person umzuformulieren und dabei negativ besetzte Begriffe wie «Problem» oder «Beschwerde» zu vermeiden. So fühlt sie sich verstanden und ernst genommen, was dabei hilft, Spannungen abzubauen und positive Verbindungen zu fördern, selbst wenn die Entscheidung dieselbe bleibt.

Was tun, wenn E-Mails trotz mehrerer Erinnerungen unbeantwortet bleiben?

Wichtig ist, stets freundlich und respektvoll zu bleiben. Hier gilt es, die richtigen Worte zu finden, um die Person zu einer Reaktion zu motivieren. Beispielsweise ist die Aussage «Um deinen Urlaubsantrag zu bearbeiten» ansprechender als «Ich benötige dieses Dokument». Setzen Sie eine genaue Frist, z. B. ein Datum, anstelle einer vagen Formulierung wie «baldmöglichst». Ein Telefonat kann natürlich auch hilfreich seine.

Wie gehe ich mit einem Mail um, das mich wütend macht?

Wenn Sie sehr aufgebracht sind, legen Sie eine Pause ein, um sich zu beruhigen. Ein E-Mail, welches im Affekt verfasst wird, kann Spuren hinterlassen. Ist eine schnelle Antwort notwendig, sollte die Nachricht zuerst als Entwurf geschrieben und von einer neutralen Person gegengelesen werden. Wenn möglich, lassen Sie das Mail über Nacht ruhen, bevor Sie es fertigstellen und absenden.

Und wenn wir zum Ziel eines aggressiv verfassten Mail werden?

Bleiben Sie professionell und bewahren Sie Ruhe. Lassen Sie sich nicht zu einer Überreaktion hinreissen. Sie können Ihre Verwunderung über den Tonfall und die Wortwahl zum Ausdruck bringen, aber bleiben Sie danach besser sachlich.

Was halten Sie von KI-Tools wie ChatGPT für das Verfassen von E-Mails?

Es kommt ganz darauf an, wie sie genutzt werden. Ich für meinen Teil betrachte KIs als eine Art Brainstormingpartner oder Ideenkiste. Sie können helfen, einen Text zu vereinfachen, den Ton anzupassen, die Rechtschreibung zu überprüfen oder eine Betreffzeile zu formulieren. Allerdings sollte man ihre Vorschläge nicht unkritisch übernehmen. Am Ende muss der Schreibstil zu einem selbst passen. Und Vorsicht: Wie auch immer wieder von den Plattformen selber betont wird, sind diese Websites nicht dafür geeignet, heikle Daten zu übertragen, zu speichern oder zu übersetzen.

Sind Rechtschreibfehler in einem E-Mail tolerierbar?

Es ist besser, sie zu vermeiden. Ein Tippfehler in einer freundlichen Nachricht bleibt vielleicht unbemerkt. Es ist besser, sie zu vermeiden. Es gibt gute Korrekturprogramme: DeepL Write zum Beispiel für die deutsche Sprache oder Druide Antidote und ChatGPT in allen Sprachen. Diese darf man mit gutem Gewissen benutzen.

So, unsere Nachricht ist nun versandbereit. Noch ein letzter Check?

Ja, auch bei kurzen Texten lohnt sich eine letzte Prüfung. Der Ton, die Klarheit, die Rechtschreibung und ob die Anhänge wirklich beigefügt sind – alles wird nochmals überprüft. Ein Tipp für diesen letzten Schritt: Schreiben Sie die Empfängeradresse immer zuletzt. Das ist eine wirksame Vorsichtsmassnahme gegen ein vorschnelles Versenden!

Save the date!

Im Jahr 2025 wird Fabienne Schnyder zwei französische Seminare zum Thema «La correspondance administrative mise au goût du jour» leiten. Die zweitägigen Seminare finden am 12. und 19. Februar sowie am 18. und 25. September 2025 statt. Online-Anmeldung auf der Seite «Aus- und Weiterbildung» der Dienststelle für Personalmanagement.

Documents

Weisung des Staatsrats SR-2019-057

| « L’usage de notre messagerie électronique professionnelle est soumis à des règles. Elles sont réunies sous l’article 8 de la Directive d’utilisation des systèmes d’information du 1er novembre 2021. » | ||

Blick ins Staatsarchiv

-

-

-

Ein Symbol mit Geschichte: Die Krone im Wappen des Walliser Staatsrats

Als auf den ersten Blick dekoratives Detail im Kantonswappen ist die Krone ein tief verwurzeltes Symbol der Autorität und der Tradition des Wallis. Sie drückt Zugehörigkeit aus und ist auch ein klares Zeichen der Souveränität. Auch wenn sie im Laufe der Jahrhunderte manchmal verblasst ist, ist die Krone nie wirklich aus dem Wappen des Staatsrats verschwunden - wie ein Phönix, der für Macht und Dauerhaftigkeit steht. WeiterlesenÜberEin Symbol mit Geschichte: Die Krone im Wappen des Walliser Staatsrats » -

Archives - Un fleuve en fête

Die 35. Ausgabe der Rhonefeste gastiert dieses Jahr im Wallis. Aus diesem Anlass zeigt das Staatsarchiv Wallis zusammen mit der Mediathek Wallis eine Ausstellung, welche die Geschichte eines Jahrhunderts Feierlichkeiten rund um den Rotten von 1926 bis 2000 beleuchtet. WeiterlesenÜberArchives - Un fleuve en fête » -

Archives

Bis 1981 wurden Zehntausende Kinder und Jugendliche von den Behörden als billige Arbeitskräfte in landwirtschaftlichen Betrieben, in streng geführten Heimen oder sogar in Strafvollzugsanstalten untergebracht. WeiterlesenÜberArchives » -

Hilfe, der Wolf!

Während der Wolf in den letzten Wochen und Monaten erneut für Furore gesorgt hat, ist es nicht neu, dass in unseren Breitengraden Monster ihr Unwesen treiben. Nach dem Zweiten Weltkrieg trat im Kanton Wallis ein «Untier» auf, wobei in der Presse abwechslungsweise von einem Luchs, einer Pantherfamilie oder gar einem «Tibetanischen Tiger» die Rede war. WeiterlesenÜberHilfe, der Wolf! » -

Konkursakten: ungeahnt Archivschätze

Einmal abgesehen von den mittelalterlichen Manuskripten und Pergamenten, die im Staatsarchiv Wallis aufbewahrt werden, mag die restliche Archivsammlung der kantonalen Dienststellen nebensächlich oder gar langweilig erscheinen. Dennoch stösst man immer wieder auf ungeahnte und wertvolle Funde, mit denen man nicht gerechnet hätte. WeiterlesenÜberKonkursakten: ungeahnt Archivschätze » -

Die Walliser Landwirtschaftsschule feiert ihr 100-jähriges Bestehen.

Les Archives de l’Etat du Valais nous ouvrent le fonds d’archives de l’Ecole cantonale d’agriculture et retracent les circonstances de l’avènement de Châteauneuf. Ce même fonds d’archives sert à la réalisation du livre des cent ans. « Sans archives, pas de livre », nous dira la coordinatrice de l’ouvrage Delphine Debons. WeiterlesenÜberDie Walliser Landwirtschaftsschule feiert ihr 100-jähriges Bestehen. » -

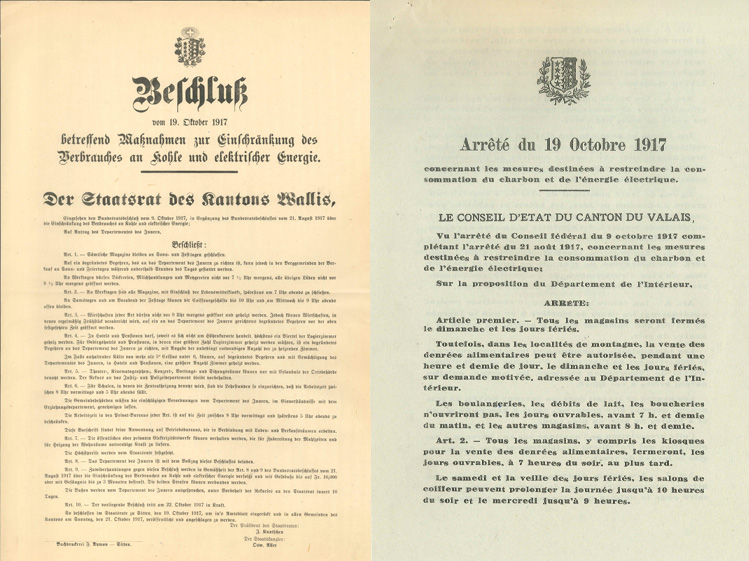

1917 - Einschränkung der Nutzung von Kohle und elektrischer Energie

Ein möglicher Energiemangel ist in diesen Tagen aktueller denn je. Ein Blick ins Archiv zeigt, dass unser Land während des Ersten Weltkriegs schon einmal mit diesem Risiko konfrontiert war, und welche Massnahmen ergriffen wurden, um die Lage zu bewältigen. WeiterlesenÜber1917 - Einschränkung der Nutzung von Kohle und elektrischer Energie » -

Staatsratsentscheide: vom Papier ins digitale Zeitalter

506 Register oder aneinandergereiht 39 Laufmeter – so zahlreich bzw. lang sind die Entscheide, die vom Staatsrat seit 1815 gefasst wurden und eine wichtige Quelle für die Forschung und die Nachvollziehbarkeit des staatlichen Handelns bilden. WeiterlesenÜberStaatsratsentscheide: vom Papier ins digitale Zeitalter »

Zeige 1 bis 10 von 20 Einträgen.