Reportage

Ratgeber: Schriftliche Kommunikation

«Begegnen wir unseren Leserinnen und Lesern auf Augenhöhe und geben wir unseren Texten ein Gesicht.»

Weiterbildungsseminaren, die von der Dienststelle für Personalmanagement organisiert werden, Kurse in schriftlicher Kommunikation. Im Jahr 2022 veröffentlichte sie zudem einen Leitfaden mit dem Titel «La communication écrite en Suisse: lettres, courriels et autres formes de correspondance mises au goût du jour» aus dem Verlagshaus LEP Loisirs et Pédagogie.

Zweiter Teil: Die Netiquette

Wie definieren Sie Netiquette?

Fabienne Schnyder :

Netiquette ist eine Wortverschmelzung aus dem englischen «net» und dem französischen «étiquette», und bezieht sich auf die Höflichkeitsregeln, die in der digitalen Welt eingehalten werden sollten. Sie ist die Grundlage für eine respektvolle und konstruktive Kommunikation. Kennt man die Regeln der Netiquette im Umgang mit E-Mails, kann so manches Missverständnis vermieden werden. Eine E-Mail ist gleichzeitig auch eine berufliche Visitenkarte, die uns persönlich und unseren Arbeitgeber in die Pflicht nimmt. Daher ist angemessenes Verhalten in unseren Schreiben so wichtig.

Ist ein einleitendes «Wie geht es Ihnen/Dir?» aus Höflichkeitsgründen wichtig?

Das «Wie geht es Ihnen/Dir?» am Anfang des Schreibens ist ein Überbleibsel aus COVID-Zeiten. Während der Pandemie galt man ja fast schon als Unmensch, wenn man sich nicht um die Gesundheit des Gegenübers scherte. Heute ist dem nicht mehr so. Aber wieso sollte man dies auch nicht fragen, wenn es ernst gemeint ist! Geht es aber nur darum, höflich zu sein und es sich einfach zu machen, würde ich darauf verzichten, denn diese Floskel kann auch unangenehm sein. Oftmals weiss der Empfänger oder die Empfängerin nicht, was antworten und fragt sich, ob er oder sie die Frage erwidern soll.

Sie plädieren für einen transparenten Austausch. Sollte man daher Blindkopien grundsätzlich ablehnen?

Bis auf wenige Ausnahmen würde ich in der Tat raten, auf Blindkopien im Feld BCC (Blind Carbon Copy) zu verzichten. Dieses Feld war nämlich ursprünglich für Spione gedacht. In einigen Unternehmen ist die Verwendung übrigens untersagt, da es Mobbing begünstigen kann. So ist es zum Beispiel verboten, einem Kollegen die Meinung zu sagen und die Nachricht in versteckter Kopie an den Vorgesetzten des betroffenen Kollegen weiterzuleiten. Das wäre, als würde man hinter dem Rücken einer Person schlecht über diese reden, und das gehört sich einfach nicht.

Welche Ausnahmen gibt es denn? In welchem Zusammenhang ist es demnach gerechtfertigt, eine E-Mail als BCC zu versenden?

Das Feld BCC ist sinnvoll, um den Datenschutz zu wahren, wenn man ein Schreiben an ganze Gruppen versendet. Eine Blindkopie ist auch dann von Vorteil, wenn mehrere Teilzeitbeschäftigte derselben Tätigkeit nachgehen und so der reibungslose Informationsfluss zwischen den Kollegen gewährleistet werden kann.

Gilt es gewisse Regeln in Bezug auf die Uhrzeit, zu welcher ich eine E-Mail sende?

Regeln ändern sich. Es gab einmal eine Zeit, in der es ziemlich verpönt war, abends oder am Wochenende noch E-Mails zu versenden. Heute wird dies nicht mehr als ganz so schlimm empfunden, bis 22 Uhr ist es sicher noch in Ordnung. Schicken Sie aber vielleicht nicht unbedingt E-Mails um 2 Uhr morgens, das könnte komisch ankommen. Was aber das Wochenende angeht, wäre ich strenger. Der Leser oder die Leserin könnte sich verpflichtet fühlen, die E-Mail in seiner oder ihrer Freizeit zu beantworten.

Wie sieht es mit der Frist aus, innert welcher ich eine Nachricht beantworten muss?

Am besten beantworten Sie eine E-Mail innert einem oder zwei Tagen. Benötigen Sie mehr Zeit für eine Antwort, schicken Sie eine kurze Nachricht, dass Sie die E-Mail erhalten haben und sich zum Beispiel bis nächste Woche wieder melden.

Und was mache ich, wenn eine Frist vorgegeben wird?

Bei einer Schulung rühmte sich eine Führungsperson einmal, dass sie in ihrem Team ein Zeitlimit für die Beantwortung von E-Mails eingeführt habe. Ihre Mitarbeitenden hatten maximal 20 Minuten Zeit, um auf eine E-Mail zu reagieren. Diese Vorgehensweise kann sich aber als kontraproduktiv erweisen, denn die Mitarbeitenden müssen die Bearbeitung der Mails planen und sich gewisse Zeitfenster dafür reservieren können.

Was halten Sie davon, eine E-Mail zu versenden und dann den Empfänger oder die Empfängerin anzurufen?

Das kann ich nicht empfehlen! Man ruft nicht zwei Minuten nach dem Versenden an, um sich zu erkundigen, ob die Person die Nachricht erhalten hat oder um diese zu besprechen. Dies könnte nämlich als digitale Belästigung empfunden werden.

Selbst in einem Notfall?

In diesem Fall macht man es umgekehrt. Zuerst ruft man an, um sicherzugehen, dass der Empfänger überhaupt verfügbar ist. Und erst danach sendet man die E-Mail, wie telefonisch vereinbart.

Noch etwas zum Thema Smileys. Gehören diese überhaupt in eine berufliche E-Mail?

Eine Nachricht mit einem Smiley gibt dem Ganzen eine freundliche Note. Aber ich rate zu einem sparsamen Umgang mit Emojis, da zu viele davon unserem beruflichen Image schaden könnten. Verpacken Sie Ihre Emotionen stattdessen in Worte!

Die Grossschreibung ist auch nicht unbedingt zu empfehlen – warum nicht?

Grossbuchstaben wirken schnell einmal aggressiv. Ebenso, wenn man fett oder in roter Schrift schreibt. Vergleicht man das mit der gesprochenen Sprache, wirkt es, als würde man das Gegenüber in der E-Mail anschreien! Man darf sich dann nicht wundern, wenn die Reaktion des Empfängers oder der Empfängerin auch dementsprechend heftig ausfällt.

Will man einen guten Eindruck hinterlassen, verzichtet man besser auf Abkürzungen.

In der Tat, ich bin kein Fan von Abkürzungen, denn diese gehören zur SMS-Sprache. In Teil 1 unserer Serie haben wir die Bedeutung von zwischenmenschlichen Beziehungen hervorgehoben. In einer E-Mail könnte eine Abkürzung als Mangel an Respekt interpretiert werden, so, als würde ich mir nicht einmal die Zeit nehmen, mich ordentlich vom Empfänger oder der Empfängerin zu verabschieden.

In diesem Sinne gehört auch die Grussformel am Ende nicht in die automatische Signatur.

Die Signatur enthält Informationen über unsere Person wie z. B. Titel und Funktion, Telefonnummer und unsere Arbeitstage. Die Grüsse am Ende der Nachricht gehören aber nicht in die Signatur. Das Sich-Verabschieden von einer Person will gut überlegt sein. Denn wir sind keine Maschinen und sprechen nicht mit x-beliebigen Nummern. Auch hier ist es wichtig, den Austausch persönlich zu gestalten.

Documents

Directive du Conseil d’Etat CE-2019-057

| « L’usage de notre messagerie électronique professionnelle est soumis à des règles. Elles sont réunies sous l’article 8 de la Directive d’utilisation des systèmes d’information du 1er novembre 2021. » | ||

Porträt

Ratgeber: Schriftliche Kommunikation

«Begegnen wir unseren Leserinnen und Lesern auf Augenhöhe und geben wir unseren Texten ein Gesicht.»

Weiterbildungsseminaren, die von der Dienststelle für Personalmanagement organisiert werden, Kurse in schriftlicher Kommunikation. Im Jahr 2022 veröffentlichte sie zudem einen Leitfaden mit dem Titel «La communication écrite en Suisse: lettres, courriels et autres formes de correspondance mises au goût du jour» aus dem Verlagshaus LEP Loisirs et Pédagogie.

Zweiter Teil: Die Netiquette

Wie definieren Sie Netiquette?

Fabienne Schnyder :

Netiquette ist eine Wortverschmelzung aus dem englischen «net» und dem französischen «étiquette», und bezieht sich auf die Höflichkeitsregeln, die in der digitalen Welt eingehalten werden sollten. Sie ist die Grundlage für eine respektvolle und konstruktive Kommunikation. Kennt man die Regeln der Netiquette im Umgang mit E-Mails, kann so manches Missverständnis vermieden werden. Eine E-Mail ist gleichzeitig auch eine berufliche Visitenkarte, die uns persönlich und unseren Arbeitgeber in die Pflicht nimmt. Daher ist angemessenes Verhalten in unseren Schreiben so wichtig.

Ist ein einleitendes «Wie geht es Ihnen/Dir?» aus Höflichkeitsgründen wichtig?

Das «Wie geht es Ihnen/Dir?» am Anfang des Schreibens ist ein Überbleibsel aus COVID-Zeiten. Während der Pandemie galt man ja fast schon als Unmensch, wenn man sich nicht um die Gesundheit des Gegenübers scherte. Heute ist dem nicht mehr so. Aber wieso sollte man dies auch nicht fragen, wenn es ernst gemeint ist! Geht es aber nur darum, höflich zu sein und es sich einfach zu machen, würde ich darauf verzichten, denn diese Floskel kann auch unangenehm sein. Oftmals weiss der Empfänger oder die Empfängerin nicht, was antworten und fragt sich, ob er oder sie die Frage erwidern soll.

Sie plädieren für einen transparenten Austausch. Sollte man daher Blindkopien grundsätzlich ablehnen?

Bis auf wenige Ausnahmen würde ich in der Tat raten, auf Blindkopien im Feld BCC (Blind Carbon Copy) zu verzichten. Dieses Feld war nämlich ursprünglich für Spione gedacht. In einigen Unternehmen ist die Verwendung übrigens untersagt, da es Mobbing begünstigen kann. So ist es zum Beispiel verboten, einem Kollegen die Meinung zu sagen und die Nachricht in versteckter Kopie an den Vorgesetzten des betroffenen Kollegen weiterzuleiten. Das wäre, als würde man hinter dem Rücken einer Person schlecht über diese reden, und das gehört sich einfach nicht.

Welche Ausnahmen gibt es denn? In welchem Zusammenhang ist es demnach gerechtfertigt, eine E-Mail als BCC zu versenden?

Das Feld BCC ist sinnvoll, um den Datenschutz zu wahren, wenn man ein Schreiben an ganze Gruppen versendet. Eine Blindkopie ist auch dann von Vorteil, wenn mehrere Teilzeitbeschäftigte derselben Tätigkeit nachgehen und so der reibungslose Informationsfluss zwischen den Kollegen gewährleistet werden kann.

Gilt es gewisse Regeln in Bezug auf die Uhrzeit, zu welcher ich eine E-Mail sende?

Regeln ändern sich. Es gab einmal eine Zeit, in der es ziemlich verpönt war, abends oder am Wochenende noch E-Mails zu versenden. Heute wird dies nicht mehr als ganz so schlimm empfunden, bis 22 Uhr ist es sicher noch in Ordnung. Schicken Sie aber vielleicht nicht unbedingt E-Mails um 2 Uhr morgens, das könnte komisch ankommen. Was aber das Wochenende angeht, wäre ich strenger. Der Leser oder die Leserin könnte sich verpflichtet fühlen, die E-Mail in seiner oder ihrer Freizeit zu beantworten.

Wie sieht es mit der Frist aus, innert welcher ich eine Nachricht beantworten muss?

Am besten beantworten Sie eine E-Mail innert einem oder zwei Tagen. Benötigen Sie mehr Zeit für eine Antwort, schicken Sie eine kurze Nachricht, dass Sie die E-Mail erhalten haben und sich zum Beispiel bis nächste Woche wieder melden.

Und was mache ich, wenn eine Frist vorgegeben wird?

Bei einer Schulung rühmte sich eine Führungsperson einmal, dass sie in ihrem Team ein Zeitlimit für die Beantwortung von E-Mails eingeführt habe. Ihre Mitarbeitenden hatten maximal 20 Minuten Zeit, um auf eine E-Mail zu reagieren. Diese Vorgehensweise kann sich aber als kontraproduktiv erweisen, denn die Mitarbeitenden müssen die Bearbeitung der Mails planen und sich gewisse Zeitfenster dafür reservieren können.

Was halten Sie davon, eine E-Mail zu versenden und dann den Empfänger oder die Empfängerin anzurufen?

Das kann ich nicht empfehlen! Man ruft nicht zwei Minuten nach dem Versenden an, um sich zu erkundigen, ob die Person die Nachricht erhalten hat oder um diese zu besprechen. Dies könnte nämlich als digitale Belästigung empfunden werden.

Selbst in einem Notfall?

In diesem Fall macht man es umgekehrt. Zuerst ruft man an, um sicherzugehen, dass der Empfänger überhaupt verfügbar ist. Und erst danach sendet man die E-Mail, wie telefonisch vereinbart.

Noch etwas zum Thema Smileys. Gehören diese überhaupt in eine berufliche E-Mail?

Eine Nachricht mit einem Smiley gibt dem Ganzen eine freundliche Note. Aber ich rate zu einem sparsamen Umgang mit Emojis, da zu viele davon unserem beruflichen Image schaden könnten. Verpacken Sie Ihre Emotionen stattdessen in Worte!

Die Grossschreibung ist auch nicht unbedingt zu empfehlen – warum nicht?

Grossbuchstaben wirken schnell einmal aggressiv. Ebenso, wenn man fett oder in roter Schrift schreibt. Vergleicht man das mit der gesprochenen Sprache, wirkt es, als würde man das Gegenüber in der E-Mail anschreien! Man darf sich dann nicht wundern, wenn die Reaktion des Empfängers oder der Empfängerin auch dementsprechend heftig ausfällt.

Will man einen guten Eindruck hinterlassen, verzichtet man besser auf Abkürzungen.

In der Tat, ich bin kein Fan von Abkürzungen, denn diese gehören zur SMS-Sprache. In Teil 1 unserer Serie haben wir die Bedeutung von zwischenmenschlichen Beziehungen hervorgehoben. In einer E-Mail könnte eine Abkürzung als Mangel an Respekt interpretiert werden, so, als würde ich mir nicht einmal die Zeit nehmen, mich ordentlich vom Empfänger oder der Empfängerin zu verabschieden.

In diesem Sinne gehört auch die Grussformel am Ende nicht in die automatische Signatur.

Die Signatur enthält Informationen über unsere Person wie z. B. Titel und Funktion, Telefonnummer und unsere Arbeitstage. Die Grüsse am Ende der Nachricht gehören aber nicht in die Signatur. Das Sich-Verabschieden von einer Person will gut überlegt sein. Denn wir sind keine Maschinen und sprechen nicht mit x-beliebigen Nummern. Auch hier ist es wichtig, den Austausch persönlich zu gestalten.

Documents

Directive du Conseil d’Etat CE-2019-057

| « L’usage de notre messagerie électronique professionnelle est soumis à des règles. Elles sont réunies sous l’article 8 de la Directive d’utilisation des systèmes d’information du 1er novembre 2021. » | ||

Zu Besuch

Ratgeber: Schriftliche Kommunikation

«Begegnen wir unseren Leserinnen und Lesern auf Augenhöhe und geben wir unseren Texten ein Gesicht.»

Weiterbildungsseminaren, die von der Dienststelle für Personalmanagement organisiert werden, Kurse in schriftlicher Kommunikation. Im Jahr 2022 veröffentlichte sie zudem einen Leitfaden mit dem Titel «La communication écrite en Suisse: lettres, courriels et autres formes de correspondance mises au goût du jour» aus dem Verlagshaus LEP Loisirs et Pédagogie.

Zweiter Teil: Die Netiquette

Wie definieren Sie Netiquette?

Fabienne Schnyder :

Netiquette ist eine Wortverschmelzung aus dem englischen «net» und dem französischen «étiquette», und bezieht sich auf die Höflichkeitsregeln, die in der digitalen Welt eingehalten werden sollten. Sie ist die Grundlage für eine respektvolle und konstruktive Kommunikation. Kennt man die Regeln der Netiquette im Umgang mit E-Mails, kann so manches Missverständnis vermieden werden. Eine E-Mail ist gleichzeitig auch eine berufliche Visitenkarte, die uns persönlich und unseren Arbeitgeber in die Pflicht nimmt. Daher ist angemessenes Verhalten in unseren Schreiben so wichtig.

Ist ein einleitendes «Wie geht es Ihnen/Dir?» aus Höflichkeitsgründen wichtig?

Das «Wie geht es Ihnen/Dir?» am Anfang des Schreibens ist ein Überbleibsel aus COVID-Zeiten. Während der Pandemie galt man ja fast schon als Unmensch, wenn man sich nicht um die Gesundheit des Gegenübers scherte. Heute ist dem nicht mehr so. Aber wieso sollte man dies auch nicht fragen, wenn es ernst gemeint ist! Geht es aber nur darum, höflich zu sein und es sich einfach zu machen, würde ich darauf verzichten, denn diese Floskel kann auch unangenehm sein. Oftmals weiss der Empfänger oder die Empfängerin nicht, was antworten und fragt sich, ob er oder sie die Frage erwidern soll.

Sie plädieren für einen transparenten Austausch. Sollte man daher Blindkopien grundsätzlich ablehnen?

Bis auf wenige Ausnahmen würde ich in der Tat raten, auf Blindkopien im Feld BCC (Blind Carbon Copy) zu verzichten. Dieses Feld war nämlich ursprünglich für Spione gedacht. In einigen Unternehmen ist die Verwendung übrigens untersagt, da es Mobbing begünstigen kann. So ist es zum Beispiel verboten, einem Kollegen die Meinung zu sagen und die Nachricht in versteckter Kopie an den Vorgesetzten des betroffenen Kollegen weiterzuleiten. Das wäre, als würde man hinter dem Rücken einer Person schlecht über diese reden, und das gehört sich einfach nicht.

Welche Ausnahmen gibt es denn? In welchem Zusammenhang ist es demnach gerechtfertigt, eine E-Mail als BCC zu versenden?

Das Feld BCC ist sinnvoll, um den Datenschutz zu wahren, wenn man ein Schreiben an ganze Gruppen versendet. Eine Blindkopie ist auch dann von Vorteil, wenn mehrere Teilzeitbeschäftigte derselben Tätigkeit nachgehen und so der reibungslose Informationsfluss zwischen den Kollegen gewährleistet werden kann.

Gilt es gewisse Regeln in Bezug auf die Uhrzeit, zu welcher ich eine E-Mail sende?

Regeln ändern sich. Es gab einmal eine Zeit, in der es ziemlich verpönt war, abends oder am Wochenende noch E-Mails zu versenden. Heute wird dies nicht mehr als ganz so schlimm empfunden, bis 22 Uhr ist es sicher noch in Ordnung. Schicken Sie aber vielleicht nicht unbedingt E-Mails um 2 Uhr morgens, das könnte komisch ankommen. Was aber das Wochenende angeht, wäre ich strenger. Der Leser oder die Leserin könnte sich verpflichtet fühlen, die E-Mail in seiner oder ihrer Freizeit zu beantworten.

Wie sieht es mit der Frist aus, innert welcher ich eine Nachricht beantworten muss?

Am besten beantworten Sie eine E-Mail innert einem oder zwei Tagen. Benötigen Sie mehr Zeit für eine Antwort, schicken Sie eine kurze Nachricht, dass Sie die E-Mail erhalten haben und sich zum Beispiel bis nächste Woche wieder melden.

Und was mache ich, wenn eine Frist vorgegeben wird?

Bei einer Schulung rühmte sich eine Führungsperson einmal, dass sie in ihrem Team ein Zeitlimit für die Beantwortung von E-Mails eingeführt habe. Ihre Mitarbeitenden hatten maximal 20 Minuten Zeit, um auf eine E-Mail zu reagieren. Diese Vorgehensweise kann sich aber als kontraproduktiv erweisen, denn die Mitarbeitenden müssen die Bearbeitung der Mails planen und sich gewisse Zeitfenster dafür reservieren können.

Was halten Sie davon, eine E-Mail zu versenden und dann den Empfänger oder die Empfängerin anzurufen?

Das kann ich nicht empfehlen! Man ruft nicht zwei Minuten nach dem Versenden an, um sich zu erkundigen, ob die Person die Nachricht erhalten hat oder um diese zu besprechen. Dies könnte nämlich als digitale Belästigung empfunden werden.

Selbst in einem Notfall?

In diesem Fall macht man es umgekehrt. Zuerst ruft man an, um sicherzugehen, dass der Empfänger überhaupt verfügbar ist. Und erst danach sendet man die E-Mail, wie telefonisch vereinbart.

Noch etwas zum Thema Smileys. Gehören diese überhaupt in eine berufliche E-Mail?

Eine Nachricht mit einem Smiley gibt dem Ganzen eine freundliche Note. Aber ich rate zu einem sparsamen Umgang mit Emojis, da zu viele davon unserem beruflichen Image schaden könnten. Verpacken Sie Ihre Emotionen stattdessen in Worte!

Die Grossschreibung ist auch nicht unbedingt zu empfehlen – warum nicht?

Grossbuchstaben wirken schnell einmal aggressiv. Ebenso, wenn man fett oder in roter Schrift schreibt. Vergleicht man das mit der gesprochenen Sprache, wirkt es, als würde man das Gegenüber in der E-Mail anschreien! Man darf sich dann nicht wundern, wenn die Reaktion des Empfängers oder der Empfängerin auch dementsprechend heftig ausfällt.

Will man einen guten Eindruck hinterlassen, verzichtet man besser auf Abkürzungen.

In der Tat, ich bin kein Fan von Abkürzungen, denn diese gehören zur SMS-Sprache. In Teil 1 unserer Serie haben wir die Bedeutung von zwischenmenschlichen Beziehungen hervorgehoben. In einer E-Mail könnte eine Abkürzung als Mangel an Respekt interpretiert werden, so, als würde ich mir nicht einmal die Zeit nehmen, mich ordentlich vom Empfänger oder der Empfängerin zu verabschieden.

In diesem Sinne gehört auch die Grussformel am Ende nicht in die automatische Signatur.

Die Signatur enthält Informationen über unsere Person wie z. B. Titel und Funktion, Telefonnummer und unsere Arbeitstage. Die Grüsse am Ende der Nachricht gehören aber nicht in die Signatur. Das Sich-Verabschieden von einer Person will gut überlegt sein. Denn wir sind keine Maschinen und sprechen nicht mit x-beliebigen Nummern. Auch hier ist es wichtig, den Austausch persönlich zu gestalten.

Documents

Directive du Conseil d’Etat CE-2019-057

| « L’usage de notre messagerie électronique professionnelle est soumis à des règles. Elles sont réunies sous l’article 8 de la Directive d’utilisation des systèmes d’information du 1er novembre 2021. » | ||

Dialog

-

Diensttreue

Der Kanton feiert seine Jubilare. WeiterlesenÜberDiensttreue » -

ZMLP

Der ZMLP feierte an seiner Delegiertenversammlung sein 75-jähriges Bestehen. WeiterlesenÜberZMLP » -

Neue Perspektiven entdecken

Rund 50 Kinder sind am 8. November, am Nationalen Zukunftstag, der Einladung der Walliser Kantonspolizei gefolgt. WeiterlesenÜberNeue Perspektiven entdecken »

Info

-

INFO - Kaufmännische und Gewerbliche Berufsfachschule Sitten - Ernennung des neuen Direktors

Der Staatsrat hat Olivier Walther zum Direktor der Kaufmännischen und Gewerblichen Berufsfachschule Sitten (EPCA) ernannt. Derzeit ist er Abteilungsleiter an der Technischen Berufsfachschule Sitten (EPTM). Er wird sein Amt zum Beginn des Schuljahres 2025–2026 antreten und auf René Constantin folgen, der in Pension geht. WeiterlesenÜberINFO - Kaufmännische und Gewerbliche Berufsfachschule Sitten - Ernennung des neuen Direktors » -

INFO - Mediation in Verwaltungsangelegenheiten - Ernennung von zwei kantonalen Ombudspersonen

Der Staatsrat hat zwei kantonale Ombudspersonen ernannt und will so die einvernehmliche Beilegung von möglichen Streitigkeiten zwischen der Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern vereinfachen. Sabine Forny, selbstständige Mediatorin, übernimmt die deutschsprachigen Dossiers, während Fabien Maret, Inhaber des Anwaltspatents und diplomierter Mediator, fürs Unterwallis zuständig sein wird. Die Ombudspersonen intervenieren auf Anfrage einer der beiden Seiten, wenn die üblichen Massnahmen zur Beilegung eines Konflikts zu keiner zufriedenstellenden Lösung geführt haben. WeiterlesenÜberINFO - Mediation in Verwaltungsangelegenheiten - Ernennung von zwei kantonalen Ombudspersonen » -

INFO - Neuer Chef der Hauptbuchhaltung des Staates Wallis

Der Staatsrat hat David Albasini zum Chef der Hauptbuchhaltung des Staates Wallis ernannt. Der Verantwortliche Finanzen und Controlling der Dienststelle für Hochschulwesen folgt per 1. Mai 2025 auf Damian Locher, der die Leitung der Kantonalen Finanzverwaltung übernimmt. WeiterlesenÜberINFO - Neuer Chef der Hauptbuchhaltung des Staates Wallis » -

INFO - ACF - Damian Locher wird Chef der Kantonalen Finanzverwaltung

Der Staatsrat ernennt Damian Locher zum neuen Chef der Kantonalen Finanzverwaltung. Der eidg. diplomierte Wirtschaftsprüfer und Betriebsökonom FH hält derzeit die Stelle des Adjunkten der Dienststelle inne und ist Chef der Hauptbuchhaltung des Staates. Bevor der aus Leuk stammende Locher 2007 zur Kantonsverwaltung wechselte, war er in der Privatwirtschaft tätig und sammelte dort umfassende Berufserfahrung. Er folgt per 1. April 2025 auf Pierre-André Charbonnet. WeiterlesenÜberINFO - ACF - Damian Locher wird Chef der Kantonalen Finanzverwaltung » -

INFO - Amt für digitale Bildung - Ernennung von Mathieu Moser zum Amtschef

Der Staatsrat hat Mathieu Moser zum Chef des Amtes für digitale Bildung ernannt. Mathieu Moser ist derzeit Direktor der Ecoles de l'Arpille und wird ab 1. Juni 2025 die Leitung dieses neu geschaffenen Amtes übernehmen. Er hat den Auftrag, die Umsetzung der Strategie zur digitalen Bildung zu steuern und zu koordinieren. WeiterlesenÜberINFO - Amt für digitale Bildung - Ernennung von Mathieu Moser zum Amtschef » -

Neue Berufe, neue Perspektiven: der Staat Wallis als Ausbildner der Fachleute von heute und morgen WeiterlesenÜber » -

Mathias Reynard ist seit dem 1. Mai 2025 Präsident des neuen Regierungskollegiums. Der Savièser will seinem Präsidialjahr mit dem Thema «Inklusives Wallis» eine klare Ausrichtung geben. WeiterlesenÜber » -

-

Der Staatsrat hat beschlossen, die Teilnahme der Kantonsverwaltung an «bike to work» zu unterstützen. WeiterlesenÜber » -

Die Walliser Kantonsverwaltung hebt das Coaching ihrer Führungspersonen auf die nächste Stufe und passt ihr Kaderbildungsprogramm entsprechend an. WeiterlesenÜber »

Zeige 1 bis 10 von 116 Einträgen.

Glosse

Ratgeber: Schriftliche Kommunikation

«Begegnen wir unseren Leserinnen und Lesern auf Augenhöhe und geben wir unseren Texten ein Gesicht.»

Weiterbildungsseminaren, die von der Dienststelle für Personalmanagement organisiert werden, Kurse in schriftlicher Kommunikation. Im Jahr 2022 veröffentlichte sie zudem einen Leitfaden mit dem Titel «La communication écrite en Suisse: lettres, courriels et autres formes de correspondance mises au goût du jour» aus dem Verlagshaus LEP Loisirs et Pédagogie.

Zweiter Teil: Die Netiquette

Wie definieren Sie Netiquette?

Fabienne Schnyder :

Netiquette ist eine Wortverschmelzung aus dem englischen «net» und dem französischen «étiquette», und bezieht sich auf die Höflichkeitsregeln, die in der digitalen Welt eingehalten werden sollten. Sie ist die Grundlage für eine respektvolle und konstruktive Kommunikation. Kennt man die Regeln der Netiquette im Umgang mit E-Mails, kann so manches Missverständnis vermieden werden. Eine E-Mail ist gleichzeitig auch eine berufliche Visitenkarte, die uns persönlich und unseren Arbeitgeber in die Pflicht nimmt. Daher ist angemessenes Verhalten in unseren Schreiben so wichtig.

Ist ein einleitendes «Wie geht es Ihnen/Dir?» aus Höflichkeitsgründen wichtig?

Das «Wie geht es Ihnen/Dir?» am Anfang des Schreibens ist ein Überbleibsel aus COVID-Zeiten. Während der Pandemie galt man ja fast schon als Unmensch, wenn man sich nicht um die Gesundheit des Gegenübers scherte. Heute ist dem nicht mehr so. Aber wieso sollte man dies auch nicht fragen, wenn es ernst gemeint ist! Geht es aber nur darum, höflich zu sein und es sich einfach zu machen, würde ich darauf verzichten, denn diese Floskel kann auch unangenehm sein. Oftmals weiss der Empfänger oder die Empfängerin nicht, was antworten und fragt sich, ob er oder sie die Frage erwidern soll.

Sie plädieren für einen transparenten Austausch. Sollte man daher Blindkopien grundsätzlich ablehnen?

Bis auf wenige Ausnahmen würde ich in der Tat raten, auf Blindkopien im Feld BCC (Blind Carbon Copy) zu verzichten. Dieses Feld war nämlich ursprünglich für Spione gedacht. In einigen Unternehmen ist die Verwendung übrigens untersagt, da es Mobbing begünstigen kann. So ist es zum Beispiel verboten, einem Kollegen die Meinung zu sagen und die Nachricht in versteckter Kopie an den Vorgesetzten des betroffenen Kollegen weiterzuleiten. Das wäre, als würde man hinter dem Rücken einer Person schlecht über diese reden, und das gehört sich einfach nicht.

Welche Ausnahmen gibt es denn? In welchem Zusammenhang ist es demnach gerechtfertigt, eine E-Mail als BCC zu versenden?

Das Feld BCC ist sinnvoll, um den Datenschutz zu wahren, wenn man ein Schreiben an ganze Gruppen versendet. Eine Blindkopie ist auch dann von Vorteil, wenn mehrere Teilzeitbeschäftigte derselben Tätigkeit nachgehen und so der reibungslose Informationsfluss zwischen den Kollegen gewährleistet werden kann.

Gilt es gewisse Regeln in Bezug auf die Uhrzeit, zu welcher ich eine E-Mail sende?

Regeln ändern sich. Es gab einmal eine Zeit, in der es ziemlich verpönt war, abends oder am Wochenende noch E-Mails zu versenden. Heute wird dies nicht mehr als ganz so schlimm empfunden, bis 22 Uhr ist es sicher noch in Ordnung. Schicken Sie aber vielleicht nicht unbedingt E-Mails um 2 Uhr morgens, das könnte komisch ankommen. Was aber das Wochenende angeht, wäre ich strenger. Der Leser oder die Leserin könnte sich verpflichtet fühlen, die E-Mail in seiner oder ihrer Freizeit zu beantworten.

Wie sieht es mit der Frist aus, innert welcher ich eine Nachricht beantworten muss?

Am besten beantworten Sie eine E-Mail innert einem oder zwei Tagen. Benötigen Sie mehr Zeit für eine Antwort, schicken Sie eine kurze Nachricht, dass Sie die E-Mail erhalten haben und sich zum Beispiel bis nächste Woche wieder melden.

Und was mache ich, wenn eine Frist vorgegeben wird?

Bei einer Schulung rühmte sich eine Führungsperson einmal, dass sie in ihrem Team ein Zeitlimit für die Beantwortung von E-Mails eingeführt habe. Ihre Mitarbeitenden hatten maximal 20 Minuten Zeit, um auf eine E-Mail zu reagieren. Diese Vorgehensweise kann sich aber als kontraproduktiv erweisen, denn die Mitarbeitenden müssen die Bearbeitung der Mails planen und sich gewisse Zeitfenster dafür reservieren können.

Was halten Sie davon, eine E-Mail zu versenden und dann den Empfänger oder die Empfängerin anzurufen?

Das kann ich nicht empfehlen! Man ruft nicht zwei Minuten nach dem Versenden an, um sich zu erkundigen, ob die Person die Nachricht erhalten hat oder um diese zu besprechen. Dies könnte nämlich als digitale Belästigung empfunden werden.

Selbst in einem Notfall?

In diesem Fall macht man es umgekehrt. Zuerst ruft man an, um sicherzugehen, dass der Empfänger überhaupt verfügbar ist. Und erst danach sendet man die E-Mail, wie telefonisch vereinbart.

Noch etwas zum Thema Smileys. Gehören diese überhaupt in eine berufliche E-Mail?

Eine Nachricht mit einem Smiley gibt dem Ganzen eine freundliche Note. Aber ich rate zu einem sparsamen Umgang mit Emojis, da zu viele davon unserem beruflichen Image schaden könnten. Verpacken Sie Ihre Emotionen stattdessen in Worte!

Die Grossschreibung ist auch nicht unbedingt zu empfehlen – warum nicht?

Grossbuchstaben wirken schnell einmal aggressiv. Ebenso, wenn man fett oder in roter Schrift schreibt. Vergleicht man das mit der gesprochenen Sprache, wirkt es, als würde man das Gegenüber in der E-Mail anschreien! Man darf sich dann nicht wundern, wenn die Reaktion des Empfängers oder der Empfängerin auch dementsprechend heftig ausfällt.

Will man einen guten Eindruck hinterlassen, verzichtet man besser auf Abkürzungen.

In der Tat, ich bin kein Fan von Abkürzungen, denn diese gehören zur SMS-Sprache. In Teil 1 unserer Serie haben wir die Bedeutung von zwischenmenschlichen Beziehungen hervorgehoben. In einer E-Mail könnte eine Abkürzung als Mangel an Respekt interpretiert werden, so, als würde ich mir nicht einmal die Zeit nehmen, mich ordentlich vom Empfänger oder der Empfängerin zu verabschieden.

In diesem Sinne gehört auch die Grussformel am Ende nicht in die automatische Signatur.

Die Signatur enthält Informationen über unsere Person wie z. B. Titel und Funktion, Telefonnummer und unsere Arbeitstage. Die Grüsse am Ende der Nachricht gehören aber nicht in die Signatur. Das Sich-Verabschieden von einer Person will gut überlegt sein. Denn wir sind keine Maschinen und sprechen nicht mit x-beliebigen Nummern. Auch hier ist es wichtig, den Austausch persönlich zu gestalten.

Documents

Directive du Conseil d’Etat CE-2019-057

| « L’usage de notre messagerie électronique professionnelle est soumis à des règles. Elles sont réunies sous l’article 8 de la Directive d’utilisation des systèmes d’information du 1er novembre 2021. » | ||

Ratgeber

Ratgeber: Schriftliche Kommunikation

«Begegnen wir unseren Leserinnen und Lesern auf Augenhöhe und geben wir unseren Texten ein Gesicht.»

Weiterbildungsseminaren, die von der Dienststelle für Personalmanagement organisiert werden, Kurse in schriftlicher Kommunikation. Im Jahr 2022 veröffentlichte sie zudem einen Leitfaden mit dem Titel «La communication écrite en Suisse: lettres, courriels et autres formes de correspondance mises au goût du jour» aus dem Verlagshaus LEP Loisirs et Pédagogie.

Zweiter Teil: Die Netiquette

Wie definieren Sie Netiquette?

Fabienne Schnyder :

Netiquette ist eine Wortverschmelzung aus dem englischen «net» und dem französischen «étiquette», und bezieht sich auf die Höflichkeitsregeln, die in der digitalen Welt eingehalten werden sollten. Sie ist die Grundlage für eine respektvolle und konstruktive Kommunikation. Kennt man die Regeln der Netiquette im Umgang mit E-Mails, kann so manches Missverständnis vermieden werden. Eine E-Mail ist gleichzeitig auch eine berufliche Visitenkarte, die uns persönlich und unseren Arbeitgeber in die Pflicht nimmt. Daher ist angemessenes Verhalten in unseren Schreiben so wichtig.

Ist ein einleitendes «Wie geht es Ihnen/Dir?» aus Höflichkeitsgründen wichtig?

Das «Wie geht es Ihnen/Dir?» am Anfang des Schreibens ist ein Überbleibsel aus COVID-Zeiten. Während der Pandemie galt man ja fast schon als Unmensch, wenn man sich nicht um die Gesundheit des Gegenübers scherte. Heute ist dem nicht mehr so. Aber wieso sollte man dies auch nicht fragen, wenn es ernst gemeint ist! Geht es aber nur darum, höflich zu sein und es sich einfach zu machen, würde ich darauf verzichten, denn diese Floskel kann auch unangenehm sein. Oftmals weiss der Empfänger oder die Empfängerin nicht, was antworten und fragt sich, ob er oder sie die Frage erwidern soll.

Sie plädieren für einen transparenten Austausch. Sollte man daher Blindkopien grundsätzlich ablehnen?

Bis auf wenige Ausnahmen würde ich in der Tat raten, auf Blindkopien im Feld BCC (Blind Carbon Copy) zu verzichten. Dieses Feld war nämlich ursprünglich für Spione gedacht. In einigen Unternehmen ist die Verwendung übrigens untersagt, da es Mobbing begünstigen kann. So ist es zum Beispiel verboten, einem Kollegen die Meinung zu sagen und die Nachricht in versteckter Kopie an den Vorgesetzten des betroffenen Kollegen weiterzuleiten. Das wäre, als würde man hinter dem Rücken einer Person schlecht über diese reden, und das gehört sich einfach nicht.

Welche Ausnahmen gibt es denn? In welchem Zusammenhang ist es demnach gerechtfertigt, eine E-Mail als BCC zu versenden?

Das Feld BCC ist sinnvoll, um den Datenschutz zu wahren, wenn man ein Schreiben an ganze Gruppen versendet. Eine Blindkopie ist auch dann von Vorteil, wenn mehrere Teilzeitbeschäftigte derselben Tätigkeit nachgehen und so der reibungslose Informationsfluss zwischen den Kollegen gewährleistet werden kann.

Gilt es gewisse Regeln in Bezug auf die Uhrzeit, zu welcher ich eine E-Mail sende?

Regeln ändern sich. Es gab einmal eine Zeit, in der es ziemlich verpönt war, abends oder am Wochenende noch E-Mails zu versenden. Heute wird dies nicht mehr als ganz so schlimm empfunden, bis 22 Uhr ist es sicher noch in Ordnung. Schicken Sie aber vielleicht nicht unbedingt E-Mails um 2 Uhr morgens, das könnte komisch ankommen. Was aber das Wochenende angeht, wäre ich strenger. Der Leser oder die Leserin könnte sich verpflichtet fühlen, die E-Mail in seiner oder ihrer Freizeit zu beantworten.

Wie sieht es mit der Frist aus, innert welcher ich eine Nachricht beantworten muss?

Am besten beantworten Sie eine E-Mail innert einem oder zwei Tagen. Benötigen Sie mehr Zeit für eine Antwort, schicken Sie eine kurze Nachricht, dass Sie die E-Mail erhalten haben und sich zum Beispiel bis nächste Woche wieder melden.

Und was mache ich, wenn eine Frist vorgegeben wird?

Bei einer Schulung rühmte sich eine Führungsperson einmal, dass sie in ihrem Team ein Zeitlimit für die Beantwortung von E-Mails eingeführt habe. Ihre Mitarbeitenden hatten maximal 20 Minuten Zeit, um auf eine E-Mail zu reagieren. Diese Vorgehensweise kann sich aber als kontraproduktiv erweisen, denn die Mitarbeitenden müssen die Bearbeitung der Mails planen und sich gewisse Zeitfenster dafür reservieren können.

Was halten Sie davon, eine E-Mail zu versenden und dann den Empfänger oder die Empfängerin anzurufen?

Das kann ich nicht empfehlen! Man ruft nicht zwei Minuten nach dem Versenden an, um sich zu erkundigen, ob die Person die Nachricht erhalten hat oder um diese zu besprechen. Dies könnte nämlich als digitale Belästigung empfunden werden.

Selbst in einem Notfall?

In diesem Fall macht man es umgekehrt. Zuerst ruft man an, um sicherzugehen, dass der Empfänger überhaupt verfügbar ist. Und erst danach sendet man die E-Mail, wie telefonisch vereinbart.

Noch etwas zum Thema Smileys. Gehören diese überhaupt in eine berufliche E-Mail?

Eine Nachricht mit einem Smiley gibt dem Ganzen eine freundliche Note. Aber ich rate zu einem sparsamen Umgang mit Emojis, da zu viele davon unserem beruflichen Image schaden könnten. Verpacken Sie Ihre Emotionen stattdessen in Worte!

Die Grossschreibung ist auch nicht unbedingt zu empfehlen – warum nicht?

Grossbuchstaben wirken schnell einmal aggressiv. Ebenso, wenn man fett oder in roter Schrift schreibt. Vergleicht man das mit der gesprochenen Sprache, wirkt es, als würde man das Gegenüber in der E-Mail anschreien! Man darf sich dann nicht wundern, wenn die Reaktion des Empfängers oder der Empfängerin auch dementsprechend heftig ausfällt.

Will man einen guten Eindruck hinterlassen, verzichtet man besser auf Abkürzungen.

In der Tat, ich bin kein Fan von Abkürzungen, denn diese gehören zur SMS-Sprache. In Teil 1 unserer Serie haben wir die Bedeutung von zwischenmenschlichen Beziehungen hervorgehoben. In einer E-Mail könnte eine Abkürzung als Mangel an Respekt interpretiert werden, so, als würde ich mir nicht einmal die Zeit nehmen, mich ordentlich vom Empfänger oder der Empfängerin zu verabschieden.

In diesem Sinne gehört auch die Grussformel am Ende nicht in die automatische Signatur.

Die Signatur enthält Informationen über unsere Person wie z. B. Titel und Funktion, Telefonnummer und unsere Arbeitstage. Die Grüsse am Ende der Nachricht gehören aber nicht in die Signatur. Das Sich-Verabschieden von einer Person will gut überlegt sein. Denn wir sind keine Maschinen und sprechen nicht mit x-beliebigen Nummern. Auch hier ist es wichtig, den Austausch persönlich zu gestalten.

Documents

Directive du Conseil d’Etat CE-2019-057

| « L’usage de notre messagerie électronique professionnelle est soumis à des règles. Elles sont réunies sous l’article 8 de la Directive d’utilisation des systèmes d’information du 1er novembre 2021. » | ||

Blick ins Staatsarchiv

-

-

-

Ein Symbol mit Geschichte: Die Krone im Wappen des Walliser Staatsrats

Als auf den ersten Blick dekoratives Detail im Kantonswappen ist die Krone ein tief verwurzeltes Symbol der Autorität und der Tradition des Wallis. Sie drückt Zugehörigkeit aus und ist auch ein klares Zeichen der Souveränität. Auch wenn sie im Laufe der Jahrhunderte manchmal verblasst ist, ist die Krone nie wirklich aus dem Wappen des Staatsrats verschwunden - wie ein Phönix, der für Macht und Dauerhaftigkeit steht. WeiterlesenÜberEin Symbol mit Geschichte: Die Krone im Wappen des Walliser Staatsrats » -

Archives - Un fleuve en fête

Die 35. Ausgabe der Rhonefeste gastiert dieses Jahr im Wallis. Aus diesem Anlass zeigt das Staatsarchiv Wallis zusammen mit der Mediathek Wallis eine Ausstellung, welche die Geschichte eines Jahrhunderts Feierlichkeiten rund um den Rotten von 1926 bis 2000 beleuchtet. WeiterlesenÜberArchives - Un fleuve en fête » -

Archives

Bis 1981 wurden Zehntausende Kinder und Jugendliche von den Behörden als billige Arbeitskräfte in landwirtschaftlichen Betrieben, in streng geführten Heimen oder sogar in Strafvollzugsanstalten untergebracht. WeiterlesenÜberArchives » -

Hilfe, der Wolf!

Während der Wolf in den letzten Wochen und Monaten erneut für Furore gesorgt hat, ist es nicht neu, dass in unseren Breitengraden Monster ihr Unwesen treiben. Nach dem Zweiten Weltkrieg trat im Kanton Wallis ein «Untier» auf, wobei in der Presse abwechslungsweise von einem Luchs, einer Pantherfamilie oder gar einem «Tibetanischen Tiger» die Rede war. WeiterlesenÜberHilfe, der Wolf! » -

Konkursakten: ungeahnt Archivschätze

Einmal abgesehen von den mittelalterlichen Manuskripten und Pergamenten, die im Staatsarchiv Wallis aufbewahrt werden, mag die restliche Archivsammlung der kantonalen Dienststellen nebensächlich oder gar langweilig erscheinen. Dennoch stösst man immer wieder auf ungeahnte und wertvolle Funde, mit denen man nicht gerechnet hätte. WeiterlesenÜberKonkursakten: ungeahnt Archivschätze » -

Die Walliser Landwirtschaftsschule feiert ihr 100-jähriges Bestehen.

Les Archives de l’Etat du Valais nous ouvrent le fonds d’archives de l’Ecole cantonale d’agriculture et retracent les circonstances de l’avènement de Châteauneuf. Ce même fonds d’archives sert à la réalisation du livre des cent ans. « Sans archives, pas de livre », nous dira la coordinatrice de l’ouvrage Delphine Debons. WeiterlesenÜberDie Walliser Landwirtschaftsschule feiert ihr 100-jähriges Bestehen. » -

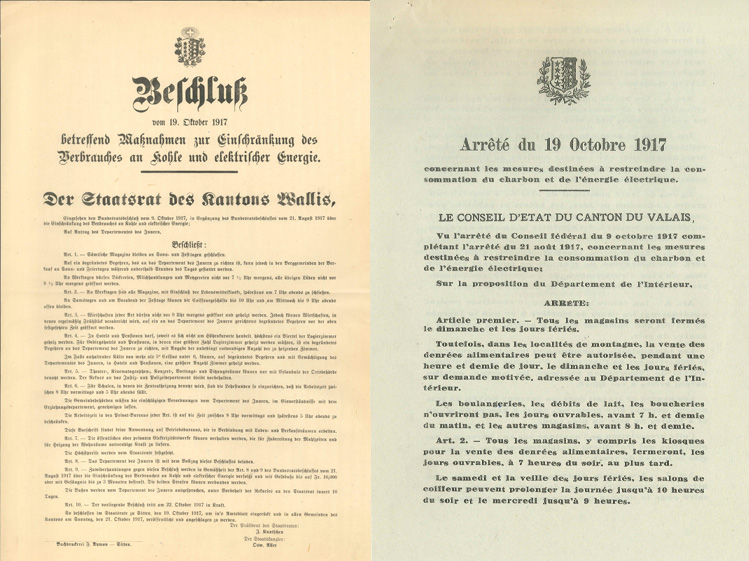

1917 - Einschränkung der Nutzung von Kohle und elektrischer Energie

Ein möglicher Energiemangel ist in diesen Tagen aktueller denn je. Ein Blick ins Archiv zeigt, dass unser Land während des Ersten Weltkriegs schon einmal mit diesem Risiko konfrontiert war, und welche Massnahmen ergriffen wurden, um die Lage zu bewältigen. WeiterlesenÜber1917 - Einschränkung der Nutzung von Kohle und elektrischer Energie » -

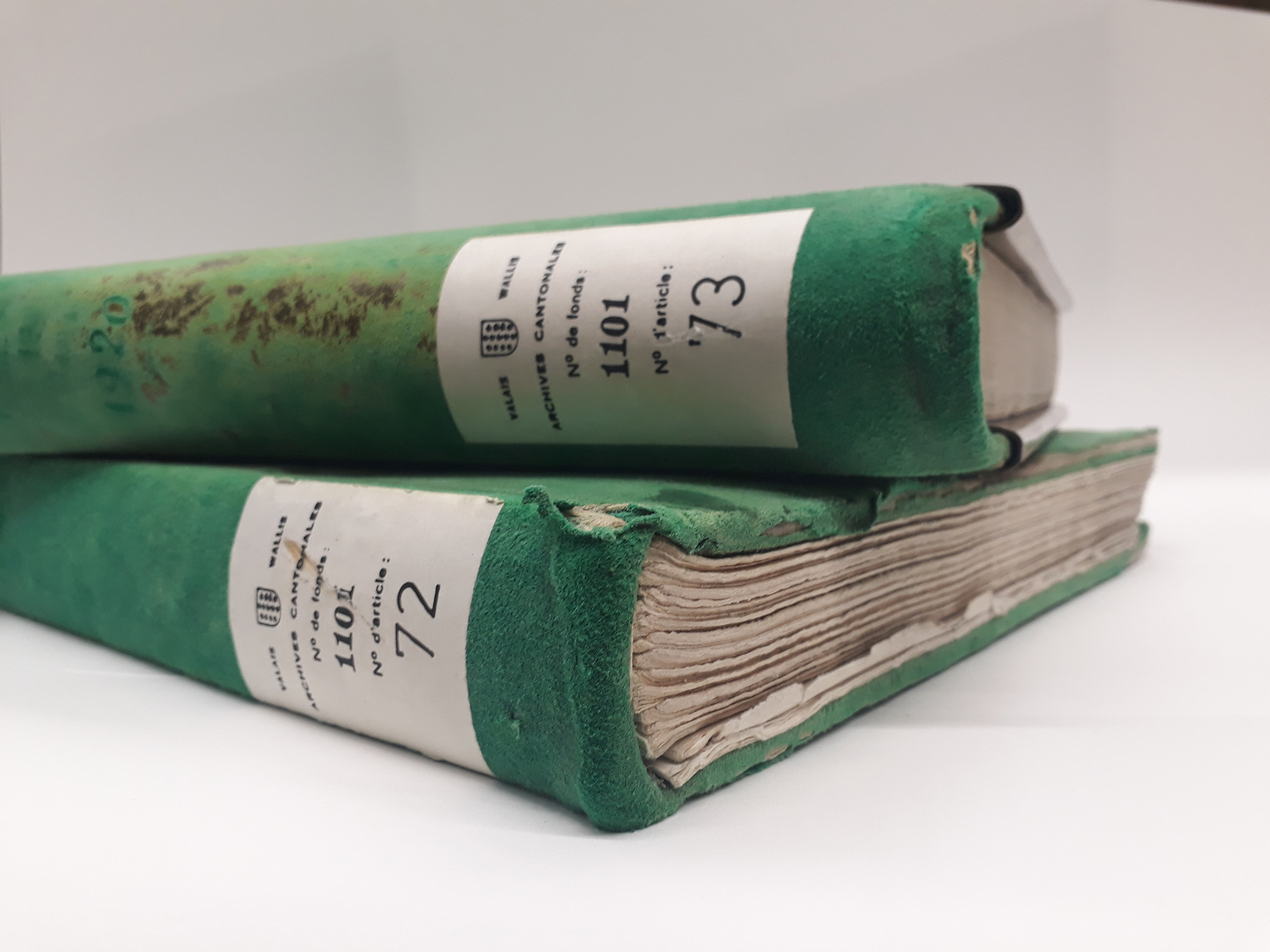

Staatsratsentscheide: vom Papier ins digitale Zeitalter

506 Register oder aneinandergereiht 39 Laufmeter – so zahlreich bzw. lang sind die Entscheide, die vom Staatsrat seit 1815 gefasst wurden und eine wichtige Quelle für die Forschung und die Nachvollziehbarkeit des staatlichen Handelns bilden. WeiterlesenÜberStaatsratsentscheide: vom Papier ins digitale Zeitalter »

Zeige 1 bis 10 von 20 Einträgen.