Reportage

Zu Besuch Ayer

Zu Besuch in Ayer <br>mit Adrienne Melly

Eine besondere Adresse: Das Chalet Madeleine

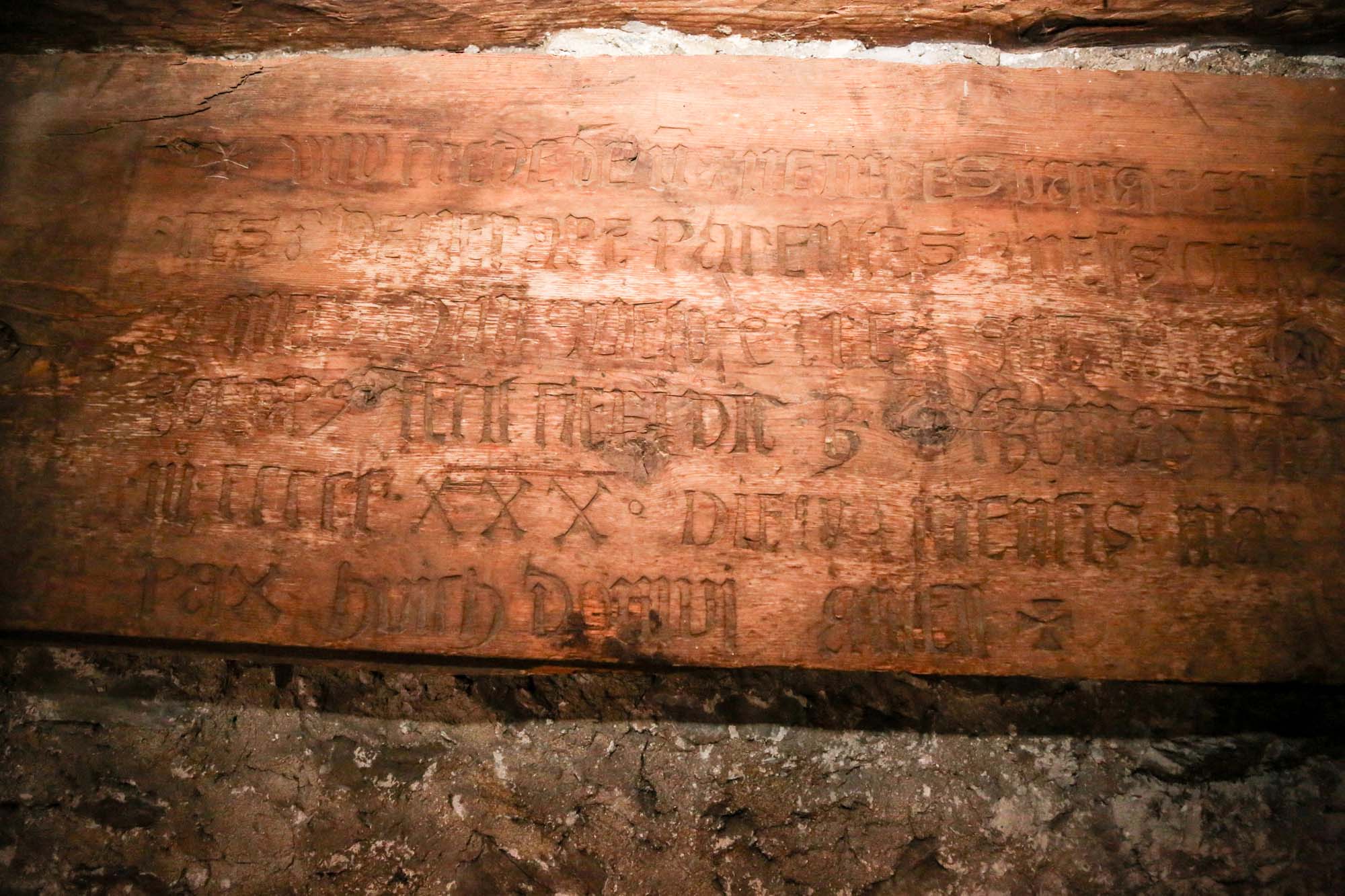

Das Chalet Madeleine ist ein altes Häuschen mitten im Herzen von Ayer. Teils aus Stein, teils aus Holz, fügt es sich idyllisch ins Ortsbild ein und ist mehr als einen Besuch wert. Hier öffnet sich die Tür zu einer eindrucksvollen Reise in die Vergangenheit, denn das 1579 erbaute Haus konnte bis heute in seinem Originalzustand erhalten bleiben. Gerade mal aus zwei Räumen besteht das Gebäude: eine Küche und ein Schlafzimmer, verbunden durch den obligaten Specksteinofen. Sogar Mobiliar und Einrichtungsgegenstände stammen grösstenteils noch aus der damaligen Zeit.

|

|

« Es ist ein echter Zeitzeuge im Massstab 1:1 der Häuser von damals, in denen es weder Strom noch fliessendes Wasser gab », erklärt Adrienne Melly.

Das Chalet trägt den Namen seiner letzten Bewohnerin Madeleine Viaccoz, die hier bis 1969 lebte und im Alter von 84 Jahren verstarb. « Obwohl Trinkwasser und Kochherde in den Häusern Einzug hielten, holte Madeleine weiterhin ihr Wasser aus dem Dorfbrunnen und kochte über dem Holzfeuer», liest man in der Broschüre « Parcours historiques d’Anniviers ».

Das historische Wohnhaus gehört heute zum Kulturerbe des Verkehrsvereins Ayer, der sich um seine Erhaltung und Aufwertung kümmert. « Unsere Zeit ist geprägt von Innovation und ständigem Wandel. Das Chalet Madeleine gibt unserer flüchtigen und unbeständigen Gegenwart eine andere Dimension. Man erkennt, dass die Realität vor nicht allzu langer Zeit noch ganz anders aussah », erklärt unsere Begleiterin. Das altehrwürdige Haus wird am 20. und 21. Juli 2024 anlässlich des Kulturerbe-Wochenendes im Val d’Anniviers geöffnet sein. Anmeldungen für eine Besichtigung des Chalet Madeleine können über die Website www.annitrek.ch vorgenommen werden.

Eine regionale Spezialität: Der Gletscherwein

Nächster Halt auf unserer Tour ist die Weinkellerei der Burgergemeinde von Ayer. Präsident Jean-Yves Melly erwartet uns schon für die Verkostung des berühmten Tranks aus dem Val d’Anniviers: dem Gletscherwein.« Man trinkt nicht einfach einen Wein, es ist eine ganze Tradition, eine Geschichte », betont er gleich zu Beginn und reicht uns ein erstes Glas des goldenen Tropfens. « Geschmacklich erinnert er an Madeirawein oder den Vin Jaune aus dem Jura», erklärt uns Jean-Yves-Melly. Gletscherwein kann man nicht kaufen, weder im Geschäft noch im Restaurant. Man verkostet ihn in der Kellerei, direkt aus dem Fass. «Schaut euch um! Sind wir nicht an einem ganz besonderen Ort, mit den ganzen Zinnkannen, Weinfässern und Käselaiben? Jedes Mal werde ich ganz ehrfürchtig, wenn ich Gelegenheit habe, diesen Wein zu kosten », erklärt unsere Begleiterin. Üblicherweise wird der Gletscherwein nur zu Ende eines Besuchs und in kleinen Mengen ausgeschenkt.

|

|

Ein Fass Gletscherwein enthält normalerweise die Rebsorten Rèze oder Ermitage. Seine Besonderheit ist, dass die Fässer immer von Neuem bis zum Rand gefüllt werden. «Wenn man Gletscherwein ausschenkt, füllt man danach das, was gezapft wurde, mit neuem Wein auf. So vermischen sich die Jahrgänge untereinander», erklärt der Burgerpräsident. Drei Fässer Vin du Glacier lagern in der Kellerei von Ayer. Das älteste stammt aus dem Jahr 1727 und enthält 900 Liter Rèze, wobei die Basis hundert Jahre alt ist.

Der geschichtswürdige Tropfen wurde nun sogar in seiner eigenen Monographie verewigt mit dem Titel: «Vin du Glacier, à la découverte d’un grand vin», erschienen beim Verlag Editions Monographic. Die Autoren vermuten, dass «der Wein Gletscherwein genannt wurde, da dieser aus dem Tal in die Berge, also in die Nähe der Gletscher, gebracht wurde»

In Ayer kommt man selten in den Genuss eines Glases Gletscherweins, aber hin und wieder hat man Glück. So zum Beispiel am Muttertag, an dem die Burgergemeinde alle Mütter und jungen Frauen in ihren Weinkeller einlädt. Wir geniessen einen letzten Schluck, bevor wir unseren Besuch fortsetzen.

Ein besonderer Spaziergang: Der Lehrpfad Zau Zoura

Zurück an der frischen Luft geht es nun zum steilen Lehrpfad Zau Zoura oberhalb des Dorfes. Im Patois bedeutet Zau Zoura « der verfluchte Wald », Ayer hat die Schutzfunktion des Waldes, der 1990 vom Sturm Vivian stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, schon früh erkannt und entschieden, diesen zu schützen. «Die Bevölkerung erkannte damals die Bedeutung ihres Waldes und schuf daraufhin ihren ersten Lehrpfad», rerinnert sich Adrienne Melly.

Im Jahr 2017 wurde der Lehrpfad modernisiert und erstreckt sich nun über sechs Kilometer bis zum «Mayen des Moyens» auf 2000 m Höhe. «Zau Zoura erklärt das Ökosystem zwischen dem Dorf und dem Maiensäss sowie die Einbindung des Menschen in die Umwelt im Laufe der Zeit», heisst es auf der Website von Anniviers Tourisme. Von Botanik über Landwirtschaft und Geologie bis hin zu Soziologie – zahlreiche Themen werden angesprochen und von Fachleuten erklärt: «Für jeden der 16 Posten konnten wir absolute Experten auf ihrem Gebiet gewinnen: Universitätsprofessoren, Forscher, Sicherheitsspezialisten, Landwirte», erzählt uns Adrienne.

|

|

Mit seinen drei Lesestufen – grundlegend, spielerisch und fachkundig – spricht der Lehrpfad sowohl Jugendliche als auch Erwachsene an. Die Informationen in Form von Tafeln, einer Kinderbroschüre und einem QR-Code, mit dem man noch mehr erfahren kann, richten sich an alle Zielgruppen.

Nicht zuletzt ist das Mayen des Moyens auch wegen dem grandiosen Panorama einen Abstecher wert: « Hier gibt es wirklich tolle Aussichtspunkte, mit Blick ins Tal und auf die Viertausender », schliesst die Botschafterin von Ayer.

Zau Zoura ist von Mai bis November zugänglich. Weitere Auskünfte finden Sie unter www.valdanniviers.ch.

Legende: Der Tambouren- und Pfeiferverein von Ayer mit seiner Präsidentin Adrienne Melly hat dem Lehrpfad Zau Zoura sogar ein Stück gewidmet.

Ein absolutes Muss: Das Fronleichnamsfestu

Letzte Station auf unserem Ausflug ist die Kirche Sainte-Anne. Im Inneren, vor dem Chor, erzählt uns Adrienne vom Fronleichnamsfest, für sie « einer der schönsten Tage im Jahr ». In Ayer ist diese Tradition heilig, wobei die Feier nicht der Folklore, sondern der Dorfgemeinschaft wegen aufrechterhalten bleibt: « Manche kommen in der Tracht von Anniviers, andere in Militärkleidung und die Erstkommunikanten tragen ihre weissen Gewänder. Alle Dorfvereine, darunter auch der gemischte Chor, nehmen teil », erzählt Adrienne vom gelebten Kulturerbe.

|

|

Die Tambouren und Pfeifer läuten um 6 Uhr morgens die Tagwacht ein, danach folgen die traditionelle Messe und die Prozession durch die Strassen des Ortes. Nach dem religiösen Teil folgt ein Dorffest, an dem jeweils mehr als das halbe Dorf teilnimmt.

« Das Fronleichnamsfest fördert das Dorfleben, es verbindet die Einheimischen und die verschiedenen Generationen. An diesem Tag geht es nicht um alte Familiengeschichten, Politik oder den sozialen Status. Das ist es, was mir so gefällt », schwärmt Adrienne.

Fronleichnam wird jeweils am zweiten Donnerstag nach Pfingsten gefeiert, dieses Jahr fallen die Feierlichkeiten auf den 30. Mai.

Porträt

Reportage Gefürchteter Eindringling: Jagd auf den Japankäfer

Tausende gefangene Käfer

Auf der Südseite des Simplons leert Fabienne Ruff die Fallen, die zum Fangen des Japankäfers aufgestellt wurden. Dazu wurden rund dreissig Standorte errichtet. Es ist Mittwoch und somit Sammeltag. «Einmal pro Woche gehe ich die Fallen durch. Die gefangenen Insekten fülle ich in einen Beutel um, auf dem ich das Datum und den Fangort vermerke», erklärt sie. Der heutige Fang ist beachtlich: zwischen dem Simplonpass und Gondo wurden etwa 4000 Schädlinge eingesammelt. Der exotische Japankäfer zeichnet sich durch seine weissen Borstenbüschel aus, ist aber 2 bis 3 mm kleiner als sein einheimischer Verwandter, der Kleine Julikäfer.

Staatsfeind Nr. 1

Er ist zwar klein, aber äusserst gefrässig und vor allem extrem polyphag, was so viel bedeutet wie: Er frisst alles, was ihm unterkommt, oder zumindest fast alles. Der gefürchtete Schädling ernährt sich von mehr als 400 verschiedenen Pflanzenarten. Die ausgewachsenen Käfer fressen Blätter, Früchte und Blüten. Sie befallen insbesondere Apfelbäume, Steinobstbäume und Weinreben. Die Larven wiederum ernähren sich von Wurzeln. Von allen invasiven Tierarten im Wallis gilt der Japankäfer als Staatsfeind Nr. 1. «Er stellt wirklich eine grosse Gefahr für die Schweiz und Europa dar», warnt Georg Bregy, Adjunkt und Stellvertreter des Chefs der Dienststelle für Landwirtschaft. «Wenn er sich ausbreitet, kann er erhebliche Schäden in der Landwirtschaft, in den Wäldern und auf Grünflächen anrichten.»

Der Simplon als vorderste Front

Im Wallis ist der Südhang des Simplons die vorderste Front. Die ersten Exemplare dieses ungebetenen Gastes wurden 2023 in der Nähe von Gondo gesichtet, wo sie von Italien herkamen. «Sie landeten 2014 in der Lombardei, unweit des Flughafens Malpensa, der eine Drehscheibe des Luftverkehrs ist. Es ist wahrscheinlich, dass diese Besiedlung von Japankäfern stammt, die mit dem Flugzeug nach Italien gelangten», erklärt Georg Bregy. Es handelt sich also um blinde Passagiere, die in der Fracht, in einem Koffer oder unter der Kleidung von Touristen versteckt waren. Die Anekdote mag zum Schmunzeln anregen, für die Gemeinden Simplon und Zwischbergen ist diese Invasion jedoch eine ernste Angelegenheit, denn die Region gilt heute als Befallszone.

Sie landeten 2014 in der Lombardei, unweit des Flughafens Malpensa, der eine Drehscheibe des Luftverkehrs ist. Es ist wahrscheinlich, dass diese Besiedlung von Japankäfern stammt, die mit dem Flugzeug nach Italien gelangten

In Schach halten statt ausrotten

Fabienne Ruff verbringt bereits den zweiten Sommer damit, die unerwünschten Schädlinge zu dezimieren. Die Umweltingenieurin ist für acht Monate beim Amt für Rebbau und Wein angestellt. In Simplon ist die Verbreitung so weit fortgeschritten, dass eine Ausrottung nicht mehr möglich ist: Nun geht es darum, die Schädlinge in Schach zu halten und ihre Verbreitung einzudämmen. Die Fangaktion begann Mitte Juni und wird bis Oktober andauern. Dazu werden zwei Methoden eingesetzt: Trichter mit Auffangbehältern und Netze. «In beiden Fällen werden die Japankäfer durch den Geruch von Pheromonen oder Nahrung angelockt. Beide Fallen sind wirksam, aber nur mit ersterer lässt sich die Anzahl der getöteten Insekten auch beziffern», erklärt die Expertin.

Einfrieren und wiegen

Nachdem die Trichterfallen geleert sind, werden die gefangenen Käfer in den Säckchen zur Landwirtschaftsschule in Visp gebracht. Dort kommen sie in den Tiefkühler, wo sie mindestens 12 Stunden bleiben, bevor sie gewogen werden. «Eingefroren können sie nicht mehr versehentlich in die Natur entkommen», erklärt Fabienne. Anhand des Gewichts der Beute lässt sich dann die Anzahl der gefangenen Tiere bestimmen. «Sie einzeln zu zählen, würde viel zu lange dauern. Da ein Japankäfer etwa 0,05 Gramm wiegt, lässt sich der Inhalt eines Beutels leicht schätzen».

Der Simplon, ein Freiluftlabor

Im Jahr 2024 wurden am Simplon nicht weniger als 84'000 Japankäfer gefangen. In diesem Jahr scheint der Befall geringer zu sein, denn Mitte Juli sind die Fangzahlen rückläufig, und auch die Schäden an der Vegetation nehmen ab. Dennoch gilt es keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, denn das Insekt ist nicht zwangsläufig auf dem Rückzug. Ganz im Gegenteil. Das Phänomen erklärt sich durch seinen Lebenszyklus: «In den Höhenlagen bleibt der Boden länger gefroren. Daher kann es sein, dass der Käfer hier einen zweijährigen Zyklus zwischen seinem Ei- und Ausgewachsenenstadium hat, während dieser in der Ebene nur ein Jahr dauert. Um Gewissheit zu haben, müssen wir bis 2026 warten», erklärt Fabienne. Georg Bregy fügt hinzu: «Die Situation ist neu. Meines Wissens ist es das erste Mal, dass der Japankäfer eine Bergregion besiedelt. Wir müssen also noch vieles über ihn lernen.»

In den Höhenlagen bleibt der Boden länger gefroren. Daher kann es sein, dass der Käfer hier einen zweijährigen Zyklus zwischen seinem Ei- und Ausgewachsenenstadium hat, während dieser in der Ebene nur ein Jahr dauert. Um Gewissheit zu haben, müssen wir bis 2026 warten

Ein aussichtsloser Kampf?

In ihren Prognosen rechnet die Dienststelle für Landwirtschaft spätestens in zwei Jahren mit einem deutlichen Anstieg der Population der Japankäfer im Wallis, was ein erhöhtes Risiko für die landwirtschaftlichen Kulturflächen mit sich bringt. Ist der Kampf angesichts der Situation am Simplon nicht eigentlich schon verloren?

Georg Bregy gibt sich noch nicht geschlagen: «Wir wissen, dass es ernst ist. Ich bin Realist, Panik ist nicht angebracht. Die Landwirtschaft hatte schon immer Krisen zu bewältigen, und jedes Mal haben wir Lösungen gefunden. Aber neue Schadorganismen bedeuten für die Landwirtschaft zusätzliche Kosten.»

Am Simplon geht die Jagd weiter. Jeder Fang liefert neue Erkenntnisse über einen gefürchteten Schädling und ist somit entscheidend, um seine Ausbreitung bestmöglich einzudämmen.

Wir wissen, dass es ernst ist. Ich bin Realist, Panik ist nicht angebracht. Die Landwirtschaft hatte schon immer Krisen zu bewältigen, und jedes Mal haben wir Lösungen gefunden. Aber neue Schadorganismen bedeuten für die Landwirtschaft zusätzliche Kosten.

Espèces animales envahissantes en Valais.

Trois questions à Georg Bregy

Seit 2018 ist die Arbeitsgruppe «Neozoen» innerhalb der Kantonsverwaltung tätig. Ihre Aufgabe ist es, dem Staatsrat und den betroffenen Dienststellen Massnahmen zum Umgang mit invasiven Arten, seien es Pflanzen oder Tiere, vorzuschlagen.

Georg Bregy, Vorsitzender der Arbeitsgruppe, koordiniert die staatlichen Massnahmen in diesem Bereich.

-

Welche invasiven Tierarten gibt es im Wallis?

Neben dem Japankäfer sind auch die Tigermücke, die asiatische Hornisse, die Ameise Tapinoma magnum und die Quagga-Muschel zu nennen. Der Bund stuft diese Lebewesen nach ihrem Schädlichkeitsgrad ein. Der Japankäfer steht ganz oben auf der Liste, die Quagga-Muschel hingegen stellt im Wallis voraussichtlich ein geringeres Problem dar. -

Wer koordiniert die Bekämpfung in der Schweiz: die Kantone oder der Bund?

Das hängt von der Art ab. Für den Japankäfer, der als prioritärer Quarantäneorganismus eingestuft ist, legt der Bund die Strategie und die anzuwendenden Massnahmen fest. Die Kantone setzen diese dann um und passen sie an die Gegebenheiten vor Ort an. In diesem Fall übernimmt der Bund auch die Hälfte der Kosten.

Für die vier anderen genannten Arten, die als weniger gefährlich eingestuft werden, ist der Kanton zuständig. Meiner Meinung nach ist dieses System jedoch nicht optimal. Besser wäre es, wenn der Bund alle Massnahmen unabhängig von der betroffenen Art steuern würde. Das wäre kohärenter und effizienter. Die aktuelle Revision des Bundesgesetzes über den Umweltschutz sollte in diese Richtung gehen. -

Was erwarten Sie von der Bevölkerung?

Vor allem Wachsamkeit. Wer in einem vom Japankäfer befallenen Gebiet unterwegs war, sollte nach seiner Rückkehr sein Gepäck und seine Kleidung untersuchen, um eine versehentliche Verbreitung zu vermeiden.

Ausserdem ist jede und jeder Einzelne aufgerufen, verdächtige Organismen zu melden. Sollte sich die Meldung als unbegründet herausstellen, ist das nicht weiter schlimm, im Gegenteil: Wichtig ist, dass man lernt, diese Arten zu erkennen und die Augen offen zu halten. Es bedarf gemeinsamer Anstrengungen, um diese Invasionen einzudämmen.

Zu Besuch

Reportage Gefürchteter Eindringling: Jagd auf den Japankäfer

Tausende gefangene Käfer

Auf der Südseite des Simplons leert Fabienne Ruff die Fallen, die zum Fangen des Japankäfers aufgestellt wurden. Dazu wurden rund dreissig Standorte errichtet. Es ist Mittwoch und somit Sammeltag. «Einmal pro Woche gehe ich die Fallen durch. Die gefangenen Insekten fülle ich in einen Beutel um, auf dem ich das Datum und den Fangort vermerke», erklärt sie. Der heutige Fang ist beachtlich: zwischen dem Simplonpass und Gondo wurden etwa 4000 Schädlinge eingesammelt. Der exotische Japankäfer zeichnet sich durch seine weissen Borstenbüschel aus, ist aber 2 bis 3 mm kleiner als sein einheimischer Verwandter, der Kleine Julikäfer.

Staatsfeind Nr. 1

Er ist zwar klein, aber äusserst gefrässig und vor allem extrem polyphag, was so viel bedeutet wie: Er frisst alles, was ihm unterkommt, oder zumindest fast alles. Der gefürchtete Schädling ernährt sich von mehr als 400 verschiedenen Pflanzenarten. Die ausgewachsenen Käfer fressen Blätter, Früchte und Blüten. Sie befallen insbesondere Apfelbäume, Steinobstbäume und Weinreben. Die Larven wiederum ernähren sich von Wurzeln. Von allen invasiven Tierarten im Wallis gilt der Japankäfer als Staatsfeind Nr. 1. «Er stellt wirklich eine grosse Gefahr für die Schweiz und Europa dar», warnt Georg Bregy, Adjunkt und Stellvertreter des Chefs der Dienststelle für Landwirtschaft. «Wenn er sich ausbreitet, kann er erhebliche Schäden in der Landwirtschaft, in den Wäldern und auf Grünflächen anrichten.»

Der Simplon als vorderste Front

Im Wallis ist der Südhang des Simplons die vorderste Front. Die ersten Exemplare dieses ungebetenen Gastes wurden 2023 in der Nähe von Gondo gesichtet, wo sie von Italien herkamen. «Sie landeten 2014 in der Lombardei, unweit des Flughafens Malpensa, der eine Drehscheibe des Luftverkehrs ist. Es ist wahrscheinlich, dass diese Besiedlung von Japankäfern stammt, die mit dem Flugzeug nach Italien gelangten», erklärt Georg Bregy. Es handelt sich also um blinde Passagiere, die in der Fracht, in einem Koffer oder unter der Kleidung von Touristen versteckt waren. Die Anekdote mag zum Schmunzeln anregen, für die Gemeinden Simplon und Zwischbergen ist diese Invasion jedoch eine ernste Angelegenheit, denn die Region gilt heute als Befallszone.

Sie landeten 2014 in der Lombardei, unweit des Flughafens Malpensa, der eine Drehscheibe des Luftverkehrs ist. Es ist wahrscheinlich, dass diese Besiedlung von Japankäfern stammt, die mit dem Flugzeug nach Italien gelangten

In Schach halten statt ausrotten

Fabienne Ruff verbringt bereits den zweiten Sommer damit, die unerwünschten Schädlinge zu dezimieren. Die Umweltingenieurin ist für acht Monate beim Amt für Rebbau und Wein angestellt. In Simplon ist die Verbreitung so weit fortgeschritten, dass eine Ausrottung nicht mehr möglich ist: Nun geht es darum, die Schädlinge in Schach zu halten und ihre Verbreitung einzudämmen. Die Fangaktion begann Mitte Juni und wird bis Oktober andauern. Dazu werden zwei Methoden eingesetzt: Trichter mit Auffangbehältern und Netze. «In beiden Fällen werden die Japankäfer durch den Geruch von Pheromonen oder Nahrung angelockt. Beide Fallen sind wirksam, aber nur mit ersterer lässt sich die Anzahl der getöteten Insekten auch beziffern», erklärt die Expertin.

Einfrieren und wiegen

Nachdem die Trichterfallen geleert sind, werden die gefangenen Käfer in den Säckchen zur Landwirtschaftsschule in Visp gebracht. Dort kommen sie in den Tiefkühler, wo sie mindestens 12 Stunden bleiben, bevor sie gewogen werden. «Eingefroren können sie nicht mehr versehentlich in die Natur entkommen», erklärt Fabienne. Anhand des Gewichts der Beute lässt sich dann die Anzahl der gefangenen Tiere bestimmen. «Sie einzeln zu zählen, würde viel zu lange dauern. Da ein Japankäfer etwa 0,05 Gramm wiegt, lässt sich der Inhalt eines Beutels leicht schätzen».

Der Simplon, ein Freiluftlabor

Im Jahr 2024 wurden am Simplon nicht weniger als 84'000 Japankäfer gefangen. In diesem Jahr scheint der Befall geringer zu sein, denn Mitte Juli sind die Fangzahlen rückläufig, und auch die Schäden an der Vegetation nehmen ab. Dennoch gilt es keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, denn das Insekt ist nicht zwangsläufig auf dem Rückzug. Ganz im Gegenteil. Das Phänomen erklärt sich durch seinen Lebenszyklus: «In den Höhenlagen bleibt der Boden länger gefroren. Daher kann es sein, dass der Käfer hier einen zweijährigen Zyklus zwischen seinem Ei- und Ausgewachsenenstadium hat, während dieser in der Ebene nur ein Jahr dauert. Um Gewissheit zu haben, müssen wir bis 2026 warten», erklärt Fabienne. Georg Bregy fügt hinzu: «Die Situation ist neu. Meines Wissens ist es das erste Mal, dass der Japankäfer eine Bergregion besiedelt. Wir müssen also noch vieles über ihn lernen.»

In den Höhenlagen bleibt der Boden länger gefroren. Daher kann es sein, dass der Käfer hier einen zweijährigen Zyklus zwischen seinem Ei- und Ausgewachsenenstadium hat, während dieser in der Ebene nur ein Jahr dauert. Um Gewissheit zu haben, müssen wir bis 2026 warten

Ein aussichtsloser Kampf?

In ihren Prognosen rechnet die Dienststelle für Landwirtschaft spätestens in zwei Jahren mit einem deutlichen Anstieg der Population der Japankäfer im Wallis, was ein erhöhtes Risiko für die landwirtschaftlichen Kulturflächen mit sich bringt. Ist der Kampf angesichts der Situation am Simplon nicht eigentlich schon verloren?

Georg Bregy gibt sich noch nicht geschlagen: «Wir wissen, dass es ernst ist. Ich bin Realist, Panik ist nicht angebracht. Die Landwirtschaft hatte schon immer Krisen zu bewältigen, und jedes Mal haben wir Lösungen gefunden. Aber neue Schadorganismen bedeuten für die Landwirtschaft zusätzliche Kosten.»

Am Simplon geht die Jagd weiter. Jeder Fang liefert neue Erkenntnisse über einen gefürchteten Schädling und ist somit entscheidend, um seine Ausbreitung bestmöglich einzudämmen.

Wir wissen, dass es ernst ist. Ich bin Realist, Panik ist nicht angebracht. Die Landwirtschaft hatte schon immer Krisen zu bewältigen, und jedes Mal haben wir Lösungen gefunden. Aber neue Schadorganismen bedeuten für die Landwirtschaft zusätzliche Kosten.

Espèces animales envahissantes en Valais.

Trois questions à Georg Bregy

Seit 2018 ist die Arbeitsgruppe «Neozoen» innerhalb der Kantonsverwaltung tätig. Ihre Aufgabe ist es, dem Staatsrat und den betroffenen Dienststellen Massnahmen zum Umgang mit invasiven Arten, seien es Pflanzen oder Tiere, vorzuschlagen.

Georg Bregy, Vorsitzender der Arbeitsgruppe, koordiniert die staatlichen Massnahmen in diesem Bereich.

-

Welche invasiven Tierarten gibt es im Wallis?

Neben dem Japankäfer sind auch die Tigermücke, die asiatische Hornisse, die Ameise Tapinoma magnum und die Quagga-Muschel zu nennen. Der Bund stuft diese Lebewesen nach ihrem Schädlichkeitsgrad ein. Der Japankäfer steht ganz oben auf der Liste, die Quagga-Muschel hingegen stellt im Wallis voraussichtlich ein geringeres Problem dar. -

Wer koordiniert die Bekämpfung in der Schweiz: die Kantone oder der Bund?

Das hängt von der Art ab. Für den Japankäfer, der als prioritärer Quarantäneorganismus eingestuft ist, legt der Bund die Strategie und die anzuwendenden Massnahmen fest. Die Kantone setzen diese dann um und passen sie an die Gegebenheiten vor Ort an. In diesem Fall übernimmt der Bund auch die Hälfte der Kosten.

Für die vier anderen genannten Arten, die als weniger gefährlich eingestuft werden, ist der Kanton zuständig. Meiner Meinung nach ist dieses System jedoch nicht optimal. Besser wäre es, wenn der Bund alle Massnahmen unabhängig von der betroffenen Art steuern würde. Das wäre kohärenter und effizienter. Die aktuelle Revision des Bundesgesetzes über den Umweltschutz sollte in diese Richtung gehen. -

Was erwarten Sie von der Bevölkerung?

Vor allem Wachsamkeit. Wer in einem vom Japankäfer befallenen Gebiet unterwegs war, sollte nach seiner Rückkehr sein Gepäck und seine Kleidung untersuchen, um eine versehentliche Verbreitung zu vermeiden.

Ausserdem ist jede und jeder Einzelne aufgerufen, verdächtige Organismen zu melden. Sollte sich die Meldung als unbegründet herausstellen, ist das nicht weiter schlimm, im Gegenteil: Wichtig ist, dass man lernt, diese Arten zu erkennen und die Augen offen zu halten. Es bedarf gemeinsamer Anstrengungen, um diese Invasionen einzudämmen.

Dialog

-

Diensttreue

Der Kanton feiert seine Jubilare. WeiterlesenÜberDiensttreue » -

ZMLP

Der ZMLP feierte an seiner Delegiertenversammlung sein 75-jähriges Bestehen. WeiterlesenÜberZMLP » -

Neue Perspektiven entdecken

Rund 50 Kinder sind am 8. November, am Nationalen Zukunftstag, der Einladung der Walliser Kantonspolizei gefolgt. WeiterlesenÜberNeue Perspektiven entdecken »

Info

-

INFO - Kaufmännische und Gewerbliche Berufsfachschule Sitten - Ernennung des neuen Direktors

Der Staatsrat hat Olivier Walther zum Direktor der Kaufmännischen und Gewerblichen Berufsfachschule Sitten (EPCA) ernannt. Derzeit ist er Abteilungsleiter an der Technischen Berufsfachschule Sitten (EPTM). Er wird sein Amt zum Beginn des Schuljahres 2025–2026 antreten und auf René Constantin folgen, der in Pension geht. WeiterlesenÜberINFO - Kaufmännische und Gewerbliche Berufsfachschule Sitten - Ernennung des neuen Direktors » -

INFO - Mediation in Verwaltungsangelegenheiten - Ernennung von zwei kantonalen Ombudspersonen

Der Staatsrat hat zwei kantonale Ombudspersonen ernannt und will so die einvernehmliche Beilegung von möglichen Streitigkeiten zwischen der Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern vereinfachen. Sabine Forny, selbstständige Mediatorin, übernimmt die deutschsprachigen Dossiers, während Fabien Maret, Inhaber des Anwaltspatents und diplomierter Mediator, fürs Unterwallis zuständig sein wird. Die Ombudspersonen intervenieren auf Anfrage einer der beiden Seiten, wenn die üblichen Massnahmen zur Beilegung eines Konflikts zu keiner zufriedenstellenden Lösung geführt haben. WeiterlesenÜberINFO - Mediation in Verwaltungsangelegenheiten - Ernennung von zwei kantonalen Ombudspersonen » -

INFO - Neuer Chef der Hauptbuchhaltung des Staates Wallis

Der Staatsrat hat David Albasini zum Chef der Hauptbuchhaltung des Staates Wallis ernannt. Der Verantwortliche Finanzen und Controlling der Dienststelle für Hochschulwesen folgt per 1. Mai 2025 auf Damian Locher, der die Leitung der Kantonalen Finanzverwaltung übernimmt. WeiterlesenÜberINFO - Neuer Chef der Hauptbuchhaltung des Staates Wallis » -

INFO - ACF - Damian Locher wird Chef der Kantonalen Finanzverwaltung

Der Staatsrat ernennt Damian Locher zum neuen Chef der Kantonalen Finanzverwaltung. Der eidg. diplomierte Wirtschaftsprüfer und Betriebsökonom FH hält derzeit die Stelle des Adjunkten der Dienststelle inne und ist Chef der Hauptbuchhaltung des Staates. Bevor der aus Leuk stammende Locher 2007 zur Kantonsverwaltung wechselte, war er in der Privatwirtschaft tätig und sammelte dort umfassende Berufserfahrung. Er folgt per 1. April 2025 auf Pierre-André Charbonnet. WeiterlesenÜberINFO - ACF - Damian Locher wird Chef der Kantonalen Finanzverwaltung » -

INFO - Amt für digitale Bildung - Ernennung von Mathieu Moser zum Amtschef

Der Staatsrat hat Mathieu Moser zum Chef des Amtes für digitale Bildung ernannt. Mathieu Moser ist derzeit Direktor der Ecoles de l'Arpille und wird ab 1. Juni 2025 die Leitung dieses neu geschaffenen Amtes übernehmen. Er hat den Auftrag, die Umsetzung der Strategie zur digitalen Bildung zu steuern und zu koordinieren. WeiterlesenÜberINFO - Amt für digitale Bildung - Ernennung von Mathieu Moser zum Amtschef » -

Neue Berufe, neue Perspektiven: der Staat Wallis als Ausbildner der Fachleute von heute und morgen WeiterlesenÜber » -

Mathias Reynard ist seit dem 1. Mai 2025 Präsident des neuen Regierungskollegiums. Der Savièser will seinem Präsidialjahr mit dem Thema «Inklusives Wallis» eine klare Ausrichtung geben. WeiterlesenÜber » -

-

Der Staatsrat hat beschlossen, die Teilnahme der Kantonsverwaltung an «bike to work» zu unterstützen. WeiterlesenÜber » -

Die Walliser Kantonsverwaltung hebt das Coaching ihrer Führungspersonen auf die nächste Stufe und passt ihr Kaderbildungsprogramm entsprechend an. WeiterlesenÜber »

Zeige 1 bis 10 von 116 Einträgen.

Glosse

Reportage Gefürchteter Eindringling: Jagd auf den Japankäfer

Tausende gefangene Käfer

Auf der Südseite des Simplons leert Fabienne Ruff die Fallen, die zum Fangen des Japankäfers aufgestellt wurden. Dazu wurden rund dreissig Standorte errichtet. Es ist Mittwoch und somit Sammeltag. «Einmal pro Woche gehe ich die Fallen durch. Die gefangenen Insekten fülle ich in einen Beutel um, auf dem ich das Datum und den Fangort vermerke», erklärt sie. Der heutige Fang ist beachtlich: zwischen dem Simplonpass und Gondo wurden etwa 4000 Schädlinge eingesammelt. Der exotische Japankäfer zeichnet sich durch seine weissen Borstenbüschel aus, ist aber 2 bis 3 mm kleiner als sein einheimischer Verwandter, der Kleine Julikäfer.

Staatsfeind Nr. 1

Er ist zwar klein, aber äusserst gefrässig und vor allem extrem polyphag, was so viel bedeutet wie: Er frisst alles, was ihm unterkommt, oder zumindest fast alles. Der gefürchtete Schädling ernährt sich von mehr als 400 verschiedenen Pflanzenarten. Die ausgewachsenen Käfer fressen Blätter, Früchte und Blüten. Sie befallen insbesondere Apfelbäume, Steinobstbäume und Weinreben. Die Larven wiederum ernähren sich von Wurzeln. Von allen invasiven Tierarten im Wallis gilt der Japankäfer als Staatsfeind Nr. 1. «Er stellt wirklich eine grosse Gefahr für die Schweiz und Europa dar», warnt Georg Bregy, Adjunkt und Stellvertreter des Chefs der Dienststelle für Landwirtschaft. «Wenn er sich ausbreitet, kann er erhebliche Schäden in der Landwirtschaft, in den Wäldern und auf Grünflächen anrichten.»

Der Simplon als vorderste Front

Im Wallis ist der Südhang des Simplons die vorderste Front. Die ersten Exemplare dieses ungebetenen Gastes wurden 2023 in der Nähe von Gondo gesichtet, wo sie von Italien herkamen. «Sie landeten 2014 in der Lombardei, unweit des Flughafens Malpensa, der eine Drehscheibe des Luftverkehrs ist. Es ist wahrscheinlich, dass diese Besiedlung von Japankäfern stammt, die mit dem Flugzeug nach Italien gelangten», erklärt Georg Bregy. Es handelt sich also um blinde Passagiere, die in der Fracht, in einem Koffer oder unter der Kleidung von Touristen versteckt waren. Die Anekdote mag zum Schmunzeln anregen, für die Gemeinden Simplon und Zwischbergen ist diese Invasion jedoch eine ernste Angelegenheit, denn die Region gilt heute als Befallszone.

Sie landeten 2014 in der Lombardei, unweit des Flughafens Malpensa, der eine Drehscheibe des Luftverkehrs ist. Es ist wahrscheinlich, dass diese Besiedlung von Japankäfern stammt, die mit dem Flugzeug nach Italien gelangten

In Schach halten statt ausrotten

Fabienne Ruff verbringt bereits den zweiten Sommer damit, die unerwünschten Schädlinge zu dezimieren. Die Umweltingenieurin ist für acht Monate beim Amt für Rebbau und Wein angestellt. In Simplon ist die Verbreitung so weit fortgeschritten, dass eine Ausrottung nicht mehr möglich ist: Nun geht es darum, die Schädlinge in Schach zu halten und ihre Verbreitung einzudämmen. Die Fangaktion begann Mitte Juni und wird bis Oktober andauern. Dazu werden zwei Methoden eingesetzt: Trichter mit Auffangbehältern und Netze. «In beiden Fällen werden die Japankäfer durch den Geruch von Pheromonen oder Nahrung angelockt. Beide Fallen sind wirksam, aber nur mit ersterer lässt sich die Anzahl der getöteten Insekten auch beziffern», erklärt die Expertin.

Einfrieren und wiegen

Nachdem die Trichterfallen geleert sind, werden die gefangenen Käfer in den Säckchen zur Landwirtschaftsschule in Visp gebracht. Dort kommen sie in den Tiefkühler, wo sie mindestens 12 Stunden bleiben, bevor sie gewogen werden. «Eingefroren können sie nicht mehr versehentlich in die Natur entkommen», erklärt Fabienne. Anhand des Gewichts der Beute lässt sich dann die Anzahl der gefangenen Tiere bestimmen. «Sie einzeln zu zählen, würde viel zu lange dauern. Da ein Japankäfer etwa 0,05 Gramm wiegt, lässt sich der Inhalt eines Beutels leicht schätzen».

Der Simplon, ein Freiluftlabor

Im Jahr 2024 wurden am Simplon nicht weniger als 84'000 Japankäfer gefangen. In diesem Jahr scheint der Befall geringer zu sein, denn Mitte Juli sind die Fangzahlen rückläufig, und auch die Schäden an der Vegetation nehmen ab. Dennoch gilt es keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, denn das Insekt ist nicht zwangsläufig auf dem Rückzug. Ganz im Gegenteil. Das Phänomen erklärt sich durch seinen Lebenszyklus: «In den Höhenlagen bleibt der Boden länger gefroren. Daher kann es sein, dass der Käfer hier einen zweijährigen Zyklus zwischen seinem Ei- und Ausgewachsenenstadium hat, während dieser in der Ebene nur ein Jahr dauert. Um Gewissheit zu haben, müssen wir bis 2026 warten», erklärt Fabienne. Georg Bregy fügt hinzu: «Die Situation ist neu. Meines Wissens ist es das erste Mal, dass der Japankäfer eine Bergregion besiedelt. Wir müssen also noch vieles über ihn lernen.»

In den Höhenlagen bleibt der Boden länger gefroren. Daher kann es sein, dass der Käfer hier einen zweijährigen Zyklus zwischen seinem Ei- und Ausgewachsenenstadium hat, während dieser in der Ebene nur ein Jahr dauert. Um Gewissheit zu haben, müssen wir bis 2026 warten

Ein aussichtsloser Kampf?

In ihren Prognosen rechnet die Dienststelle für Landwirtschaft spätestens in zwei Jahren mit einem deutlichen Anstieg der Population der Japankäfer im Wallis, was ein erhöhtes Risiko für die landwirtschaftlichen Kulturflächen mit sich bringt. Ist der Kampf angesichts der Situation am Simplon nicht eigentlich schon verloren?

Georg Bregy gibt sich noch nicht geschlagen: «Wir wissen, dass es ernst ist. Ich bin Realist, Panik ist nicht angebracht. Die Landwirtschaft hatte schon immer Krisen zu bewältigen, und jedes Mal haben wir Lösungen gefunden. Aber neue Schadorganismen bedeuten für die Landwirtschaft zusätzliche Kosten.»

Am Simplon geht die Jagd weiter. Jeder Fang liefert neue Erkenntnisse über einen gefürchteten Schädling und ist somit entscheidend, um seine Ausbreitung bestmöglich einzudämmen.

Wir wissen, dass es ernst ist. Ich bin Realist, Panik ist nicht angebracht. Die Landwirtschaft hatte schon immer Krisen zu bewältigen, und jedes Mal haben wir Lösungen gefunden. Aber neue Schadorganismen bedeuten für die Landwirtschaft zusätzliche Kosten.

Espèces animales envahissantes en Valais.

Trois questions à Georg Bregy

Seit 2018 ist die Arbeitsgruppe «Neozoen» innerhalb der Kantonsverwaltung tätig. Ihre Aufgabe ist es, dem Staatsrat und den betroffenen Dienststellen Massnahmen zum Umgang mit invasiven Arten, seien es Pflanzen oder Tiere, vorzuschlagen.

Georg Bregy, Vorsitzender der Arbeitsgruppe, koordiniert die staatlichen Massnahmen in diesem Bereich.

-

Welche invasiven Tierarten gibt es im Wallis?

Neben dem Japankäfer sind auch die Tigermücke, die asiatische Hornisse, die Ameise Tapinoma magnum und die Quagga-Muschel zu nennen. Der Bund stuft diese Lebewesen nach ihrem Schädlichkeitsgrad ein. Der Japankäfer steht ganz oben auf der Liste, die Quagga-Muschel hingegen stellt im Wallis voraussichtlich ein geringeres Problem dar. -

Wer koordiniert die Bekämpfung in der Schweiz: die Kantone oder der Bund?

Das hängt von der Art ab. Für den Japankäfer, der als prioritärer Quarantäneorganismus eingestuft ist, legt der Bund die Strategie und die anzuwendenden Massnahmen fest. Die Kantone setzen diese dann um und passen sie an die Gegebenheiten vor Ort an. In diesem Fall übernimmt der Bund auch die Hälfte der Kosten.

Für die vier anderen genannten Arten, die als weniger gefährlich eingestuft werden, ist der Kanton zuständig. Meiner Meinung nach ist dieses System jedoch nicht optimal. Besser wäre es, wenn der Bund alle Massnahmen unabhängig von der betroffenen Art steuern würde. Das wäre kohärenter und effizienter. Die aktuelle Revision des Bundesgesetzes über den Umweltschutz sollte in diese Richtung gehen. -

Was erwarten Sie von der Bevölkerung?

Vor allem Wachsamkeit. Wer in einem vom Japankäfer befallenen Gebiet unterwegs war, sollte nach seiner Rückkehr sein Gepäck und seine Kleidung untersuchen, um eine versehentliche Verbreitung zu vermeiden.

Ausserdem ist jede und jeder Einzelne aufgerufen, verdächtige Organismen zu melden. Sollte sich die Meldung als unbegründet herausstellen, ist das nicht weiter schlimm, im Gegenteil: Wichtig ist, dass man lernt, diese Arten zu erkennen und die Augen offen zu halten. Es bedarf gemeinsamer Anstrengungen, um diese Invasionen einzudämmen.

Ratgeber

Reportage Gefürchteter Eindringling: Jagd auf den Japankäfer

Tausende gefangene Käfer

Auf der Südseite des Simplons leert Fabienne Ruff die Fallen, die zum Fangen des Japankäfers aufgestellt wurden. Dazu wurden rund dreissig Standorte errichtet. Es ist Mittwoch und somit Sammeltag. «Einmal pro Woche gehe ich die Fallen durch. Die gefangenen Insekten fülle ich in einen Beutel um, auf dem ich das Datum und den Fangort vermerke», erklärt sie. Der heutige Fang ist beachtlich: zwischen dem Simplonpass und Gondo wurden etwa 4000 Schädlinge eingesammelt. Der exotische Japankäfer zeichnet sich durch seine weissen Borstenbüschel aus, ist aber 2 bis 3 mm kleiner als sein einheimischer Verwandter, der Kleine Julikäfer.

Staatsfeind Nr. 1

Er ist zwar klein, aber äusserst gefrässig und vor allem extrem polyphag, was so viel bedeutet wie: Er frisst alles, was ihm unterkommt, oder zumindest fast alles. Der gefürchtete Schädling ernährt sich von mehr als 400 verschiedenen Pflanzenarten. Die ausgewachsenen Käfer fressen Blätter, Früchte und Blüten. Sie befallen insbesondere Apfelbäume, Steinobstbäume und Weinreben. Die Larven wiederum ernähren sich von Wurzeln. Von allen invasiven Tierarten im Wallis gilt der Japankäfer als Staatsfeind Nr. 1. «Er stellt wirklich eine grosse Gefahr für die Schweiz und Europa dar», warnt Georg Bregy, Adjunkt und Stellvertreter des Chefs der Dienststelle für Landwirtschaft. «Wenn er sich ausbreitet, kann er erhebliche Schäden in der Landwirtschaft, in den Wäldern und auf Grünflächen anrichten.»

Der Simplon als vorderste Front

Im Wallis ist der Südhang des Simplons die vorderste Front. Die ersten Exemplare dieses ungebetenen Gastes wurden 2023 in der Nähe von Gondo gesichtet, wo sie von Italien herkamen. «Sie landeten 2014 in der Lombardei, unweit des Flughafens Malpensa, der eine Drehscheibe des Luftverkehrs ist. Es ist wahrscheinlich, dass diese Besiedlung von Japankäfern stammt, die mit dem Flugzeug nach Italien gelangten», erklärt Georg Bregy. Es handelt sich also um blinde Passagiere, die in der Fracht, in einem Koffer oder unter der Kleidung von Touristen versteckt waren. Die Anekdote mag zum Schmunzeln anregen, für die Gemeinden Simplon und Zwischbergen ist diese Invasion jedoch eine ernste Angelegenheit, denn die Region gilt heute als Befallszone.

Sie landeten 2014 in der Lombardei, unweit des Flughafens Malpensa, der eine Drehscheibe des Luftverkehrs ist. Es ist wahrscheinlich, dass diese Besiedlung von Japankäfern stammt, die mit dem Flugzeug nach Italien gelangten

In Schach halten statt ausrotten

Fabienne Ruff verbringt bereits den zweiten Sommer damit, die unerwünschten Schädlinge zu dezimieren. Die Umweltingenieurin ist für acht Monate beim Amt für Rebbau und Wein angestellt. In Simplon ist die Verbreitung so weit fortgeschritten, dass eine Ausrottung nicht mehr möglich ist: Nun geht es darum, die Schädlinge in Schach zu halten und ihre Verbreitung einzudämmen. Die Fangaktion begann Mitte Juni und wird bis Oktober andauern. Dazu werden zwei Methoden eingesetzt: Trichter mit Auffangbehältern und Netze. «In beiden Fällen werden die Japankäfer durch den Geruch von Pheromonen oder Nahrung angelockt. Beide Fallen sind wirksam, aber nur mit ersterer lässt sich die Anzahl der getöteten Insekten auch beziffern», erklärt die Expertin.

Einfrieren und wiegen

Nachdem die Trichterfallen geleert sind, werden die gefangenen Käfer in den Säckchen zur Landwirtschaftsschule in Visp gebracht. Dort kommen sie in den Tiefkühler, wo sie mindestens 12 Stunden bleiben, bevor sie gewogen werden. «Eingefroren können sie nicht mehr versehentlich in die Natur entkommen», erklärt Fabienne. Anhand des Gewichts der Beute lässt sich dann die Anzahl der gefangenen Tiere bestimmen. «Sie einzeln zu zählen, würde viel zu lange dauern. Da ein Japankäfer etwa 0,05 Gramm wiegt, lässt sich der Inhalt eines Beutels leicht schätzen».

Der Simplon, ein Freiluftlabor

Im Jahr 2024 wurden am Simplon nicht weniger als 84'000 Japankäfer gefangen. In diesem Jahr scheint der Befall geringer zu sein, denn Mitte Juli sind die Fangzahlen rückläufig, und auch die Schäden an der Vegetation nehmen ab. Dennoch gilt es keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, denn das Insekt ist nicht zwangsläufig auf dem Rückzug. Ganz im Gegenteil. Das Phänomen erklärt sich durch seinen Lebenszyklus: «In den Höhenlagen bleibt der Boden länger gefroren. Daher kann es sein, dass der Käfer hier einen zweijährigen Zyklus zwischen seinem Ei- und Ausgewachsenenstadium hat, während dieser in der Ebene nur ein Jahr dauert. Um Gewissheit zu haben, müssen wir bis 2026 warten», erklärt Fabienne. Georg Bregy fügt hinzu: «Die Situation ist neu. Meines Wissens ist es das erste Mal, dass der Japankäfer eine Bergregion besiedelt. Wir müssen also noch vieles über ihn lernen.»

In den Höhenlagen bleibt der Boden länger gefroren. Daher kann es sein, dass der Käfer hier einen zweijährigen Zyklus zwischen seinem Ei- und Ausgewachsenenstadium hat, während dieser in der Ebene nur ein Jahr dauert. Um Gewissheit zu haben, müssen wir bis 2026 warten

Ein aussichtsloser Kampf?

In ihren Prognosen rechnet die Dienststelle für Landwirtschaft spätestens in zwei Jahren mit einem deutlichen Anstieg der Population der Japankäfer im Wallis, was ein erhöhtes Risiko für die landwirtschaftlichen Kulturflächen mit sich bringt. Ist der Kampf angesichts der Situation am Simplon nicht eigentlich schon verloren?

Georg Bregy gibt sich noch nicht geschlagen: «Wir wissen, dass es ernst ist. Ich bin Realist, Panik ist nicht angebracht. Die Landwirtschaft hatte schon immer Krisen zu bewältigen, und jedes Mal haben wir Lösungen gefunden. Aber neue Schadorganismen bedeuten für die Landwirtschaft zusätzliche Kosten.»

Am Simplon geht die Jagd weiter. Jeder Fang liefert neue Erkenntnisse über einen gefürchteten Schädling und ist somit entscheidend, um seine Ausbreitung bestmöglich einzudämmen.

Wir wissen, dass es ernst ist. Ich bin Realist, Panik ist nicht angebracht. Die Landwirtschaft hatte schon immer Krisen zu bewältigen, und jedes Mal haben wir Lösungen gefunden. Aber neue Schadorganismen bedeuten für die Landwirtschaft zusätzliche Kosten.

Espèces animales envahissantes en Valais.

Trois questions à Georg Bregy

Seit 2018 ist die Arbeitsgruppe «Neozoen» innerhalb der Kantonsverwaltung tätig. Ihre Aufgabe ist es, dem Staatsrat und den betroffenen Dienststellen Massnahmen zum Umgang mit invasiven Arten, seien es Pflanzen oder Tiere, vorzuschlagen.

Georg Bregy, Vorsitzender der Arbeitsgruppe, koordiniert die staatlichen Massnahmen in diesem Bereich.

-

Welche invasiven Tierarten gibt es im Wallis?

Neben dem Japankäfer sind auch die Tigermücke, die asiatische Hornisse, die Ameise Tapinoma magnum und die Quagga-Muschel zu nennen. Der Bund stuft diese Lebewesen nach ihrem Schädlichkeitsgrad ein. Der Japankäfer steht ganz oben auf der Liste, die Quagga-Muschel hingegen stellt im Wallis voraussichtlich ein geringeres Problem dar. -

Wer koordiniert die Bekämpfung in der Schweiz: die Kantone oder der Bund?

Das hängt von der Art ab. Für den Japankäfer, der als prioritärer Quarantäneorganismus eingestuft ist, legt der Bund die Strategie und die anzuwendenden Massnahmen fest. Die Kantone setzen diese dann um und passen sie an die Gegebenheiten vor Ort an. In diesem Fall übernimmt der Bund auch die Hälfte der Kosten.

Für die vier anderen genannten Arten, die als weniger gefährlich eingestuft werden, ist der Kanton zuständig. Meiner Meinung nach ist dieses System jedoch nicht optimal. Besser wäre es, wenn der Bund alle Massnahmen unabhängig von der betroffenen Art steuern würde. Das wäre kohärenter und effizienter. Die aktuelle Revision des Bundesgesetzes über den Umweltschutz sollte in diese Richtung gehen. -

Was erwarten Sie von der Bevölkerung?

Vor allem Wachsamkeit. Wer in einem vom Japankäfer befallenen Gebiet unterwegs war, sollte nach seiner Rückkehr sein Gepäck und seine Kleidung untersuchen, um eine versehentliche Verbreitung zu vermeiden.

Ausserdem ist jede und jeder Einzelne aufgerufen, verdächtige Organismen zu melden. Sollte sich die Meldung als unbegründet herausstellen, ist das nicht weiter schlimm, im Gegenteil: Wichtig ist, dass man lernt, diese Arten zu erkennen und die Augen offen zu halten. Es bedarf gemeinsamer Anstrengungen, um diese Invasionen einzudämmen.

Blick ins Staatsarchiv

-

-

-

Ein Symbol mit Geschichte: Die Krone im Wappen des Walliser Staatsrats

Als auf den ersten Blick dekoratives Detail im Kantonswappen ist die Krone ein tief verwurzeltes Symbol der Autorität und der Tradition des Wallis. Sie drückt Zugehörigkeit aus und ist auch ein klares Zeichen der Souveränität. Auch wenn sie im Laufe der Jahrhunderte manchmal verblasst ist, ist die Krone nie wirklich aus dem Wappen des Staatsrats verschwunden - wie ein Phönix, der für Macht und Dauerhaftigkeit steht. WeiterlesenÜberEin Symbol mit Geschichte: Die Krone im Wappen des Walliser Staatsrats » -

Archives - Un fleuve en fête

Die 35. Ausgabe der Rhonefeste gastiert dieses Jahr im Wallis. Aus diesem Anlass zeigt das Staatsarchiv Wallis zusammen mit der Mediathek Wallis eine Ausstellung, welche die Geschichte eines Jahrhunderts Feierlichkeiten rund um den Rotten von 1926 bis 2000 beleuchtet. WeiterlesenÜberArchives - Un fleuve en fête » -

Archives

Bis 1981 wurden Zehntausende Kinder und Jugendliche von den Behörden als billige Arbeitskräfte in landwirtschaftlichen Betrieben, in streng geführten Heimen oder sogar in Strafvollzugsanstalten untergebracht. WeiterlesenÜberArchives » -

Hilfe, der Wolf!

Während der Wolf in den letzten Wochen und Monaten erneut für Furore gesorgt hat, ist es nicht neu, dass in unseren Breitengraden Monster ihr Unwesen treiben. Nach dem Zweiten Weltkrieg trat im Kanton Wallis ein «Untier» auf, wobei in der Presse abwechslungsweise von einem Luchs, einer Pantherfamilie oder gar einem «Tibetanischen Tiger» die Rede war. WeiterlesenÜberHilfe, der Wolf! » -

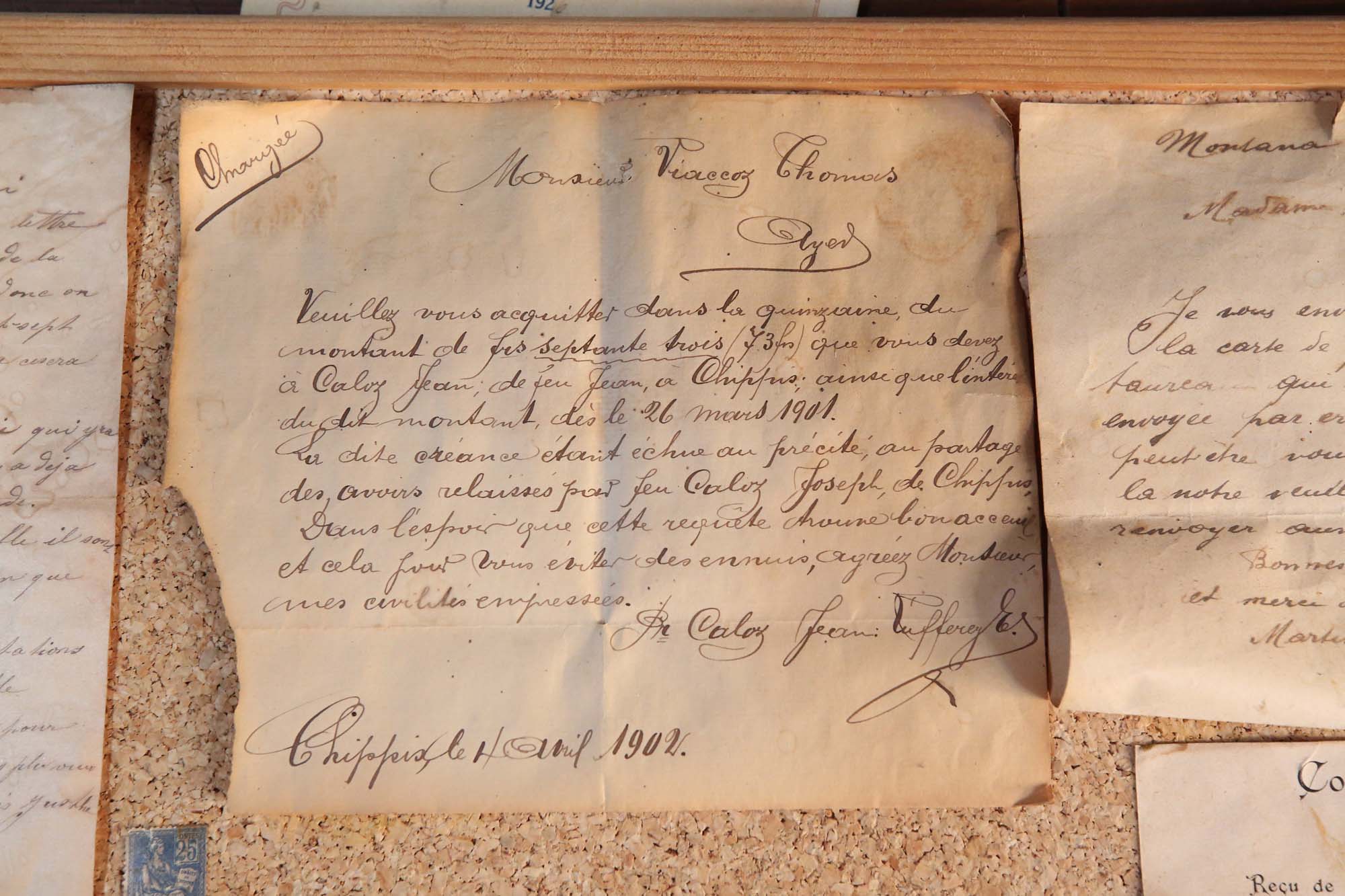

Konkursakten: ungeahnt Archivschätze

Einmal abgesehen von den mittelalterlichen Manuskripten und Pergamenten, die im Staatsarchiv Wallis aufbewahrt werden, mag die restliche Archivsammlung der kantonalen Dienststellen nebensächlich oder gar langweilig erscheinen. Dennoch stösst man immer wieder auf ungeahnte und wertvolle Funde, mit denen man nicht gerechnet hätte. WeiterlesenÜberKonkursakten: ungeahnt Archivschätze » -

Die Walliser Landwirtschaftsschule feiert ihr 100-jähriges Bestehen.

Les Archives de l’Etat du Valais nous ouvrent le fonds d’archives de l’Ecole cantonale d’agriculture et retracent les circonstances de l’avènement de Châteauneuf. Ce même fonds d’archives sert à la réalisation du livre des cent ans. « Sans archives, pas de livre », nous dira la coordinatrice de l’ouvrage Delphine Debons. WeiterlesenÜberDie Walliser Landwirtschaftsschule feiert ihr 100-jähriges Bestehen. » -

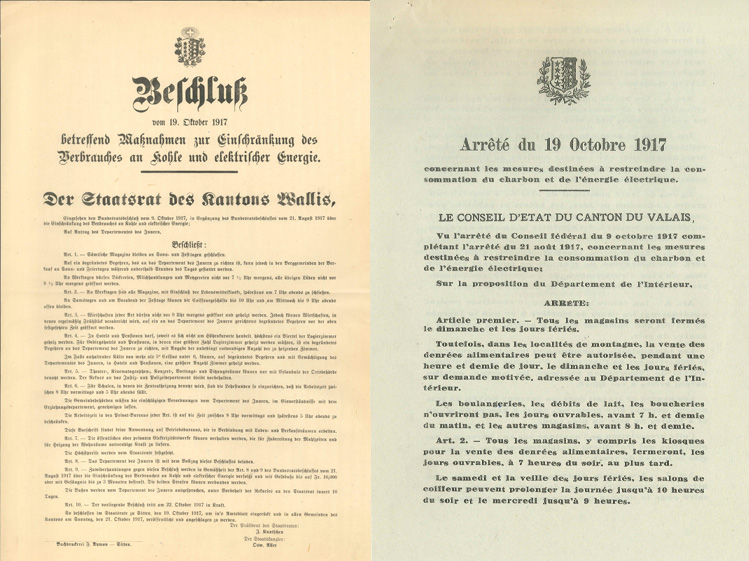

1917 - Einschränkung der Nutzung von Kohle und elektrischer Energie

Ein möglicher Energiemangel ist in diesen Tagen aktueller denn je. Ein Blick ins Archiv zeigt, dass unser Land während des Ersten Weltkriegs schon einmal mit diesem Risiko konfrontiert war, und welche Massnahmen ergriffen wurden, um die Lage zu bewältigen. WeiterlesenÜber1917 - Einschränkung der Nutzung von Kohle und elektrischer Energie » -

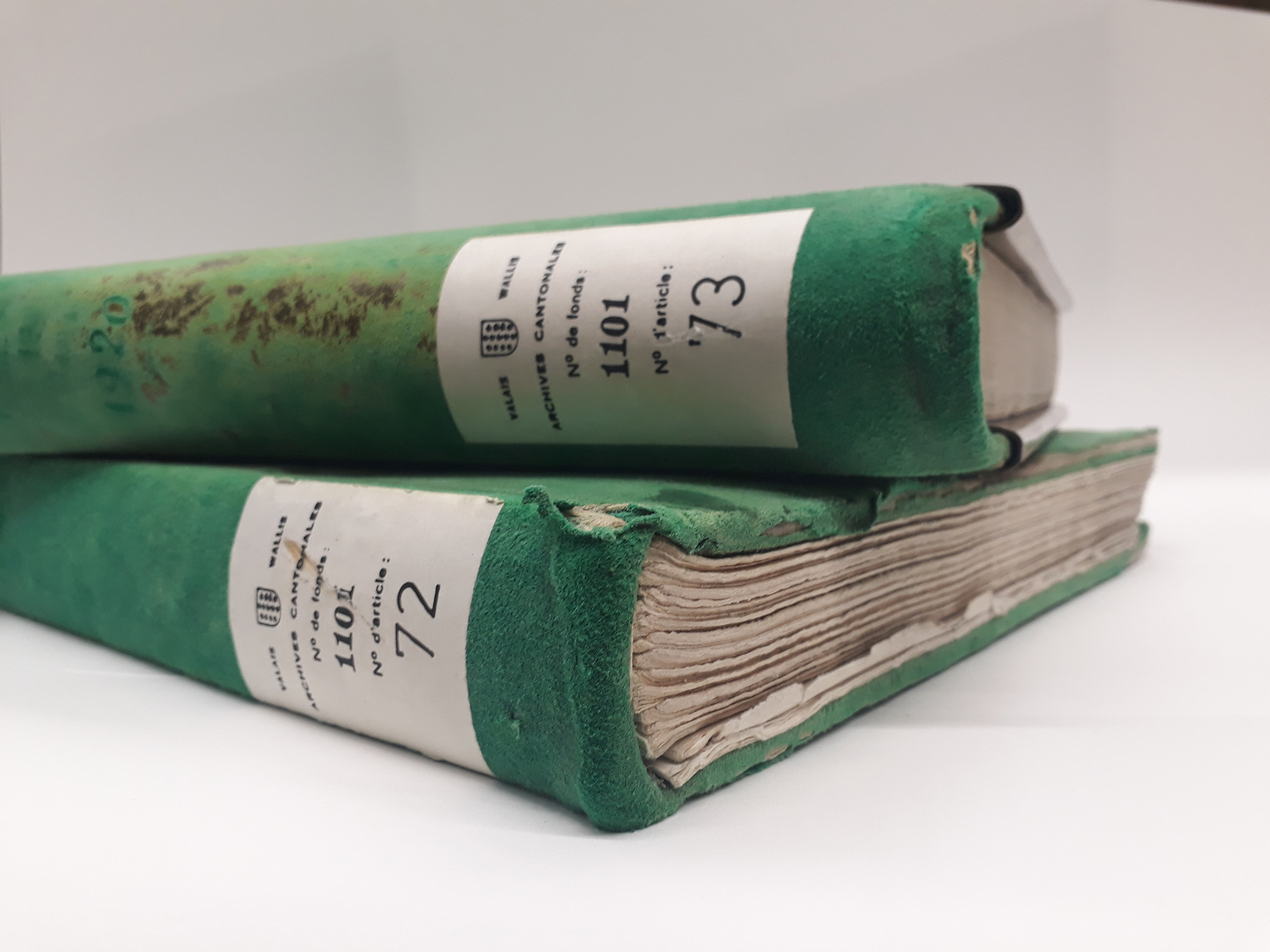

Staatsratsentscheide: vom Papier ins digitale Zeitalter

506 Register oder aneinandergereiht 39 Laufmeter – so zahlreich bzw. lang sind die Entscheide, die vom Staatsrat seit 1815 gefasst wurden und eine wichtige Quelle für die Forschung und die Nachvollziehbarkeit des staatlichen Handelns bilden. WeiterlesenÜberStaatsratsentscheide: vom Papier ins digitale Zeitalter »

Zeige 1 bis 10 von 20 Einträgen.