Reportage

-

Gefürchteter Eindringling: Jagd auf den Japankäfer

Jagd auf den tierischen «Staatsfeind Nr. 1». Seit seinem Aufkommen im Jahr 2023 bekämpft das Wallis den Japankäfer unermüdlich. Unter allen im Wallis vorkommenden invasiven Tierarten gilt dieser Käfer als der gefürchtetste. WeiterlesenÜberGefürchteter Eindringling: Jagd auf den Japankäfer » -

Sonntag, 2. März, Sitten: Die «Arsenaux» gleichen einem Ameisenhaufen. Nach den eidgenössischen Wahlen 2023 stehen nun die Kantonsratswahlen an und es wird ein Pressezentrum eingerichtet. Medienschaffende, Politiker, Techniker, Serviceangestellte: Alle haben ihren Posten bezogen und sind bereit. Vor oder hinter den Kameras erlebt aber jeder den Tag ein klein wenig anders. Für diese Reportage begleiten wir fünf Personen durch den Wahlsonntag begleiten und blicken ihnen über die Schulter. Alexandra, Didier, Céline, Léa, Ruth. Fünf Personen, fünf verschiedene Sichtweisen. Ein Arbeitstag, unterschiedliche Geschichten. WeiterlesenÜber » -

Slalom zwischen den Sprachen an der Walliser Herbstmesse Foire du Valais

Im bunten Trubel der Foire du Valais zieht ein besonderer Bereich alle Blicke auf sich: 120 m², leuchtende Farben, eine riesige Karte des Wallis, mit überraschenden Details gespickt, und ein Fresko mit berühmten Walliser Persönlichkeiten; allesamt Werke des Siderser Künstlers Julien Valentini. WeiterlesenÜberSlalom zwischen den Sprachen an der Walliser Herbstmesse Foire du Valais » -

Reportage - Reglo

Seit August 2023 erhalten Jugendliche zwischen 12 und 20 Jahren auf der Plattform Reglo.ch Informationen zu ihren Rechten und Pflichten. Nun wurde das Projekt im April 2024 um einen Instagram-Account erweitert, der von den Mediamatiklernenden des Staates Wallis betreut wird. WeiterlesenÜberReportage - Reglo » -

Winter Palace: Das Château Mercier erhält seine erste grosse Fernsehrolle!

Für drei Wochen wurde das Château Mercier in die Filmkulisse der Fernsehserie Winter Palace verwandelt. Alle Zimmerszenen dieser historischen Saga unter der Regie von Pierre Monnard wurden hier in Siders gedreht. Ende 2024 schliesslich soll die Grossproduktion von der SRG und später dann auf Netflix ausgestrahlt werden, womit dieses Bijou in Kantonseigentum, dessen kulturelle Bedeutung der Staatsrat unlängst aufwerten will, eine internationale Bühne erhält. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen der Dreharbeiten WeiterlesenÜberWinter Palace: Das Château Mercier erhält seine erste grosse Fernsehrolle! » -

DAS ZEUGHAUS ALS MEDIENZENTRUM

Für gewöhnlich herrscht im Zeughaus eine angenehme Stille. Nicht so heute. Es ist der 22. Oktober 2023, Tag der eidgenössischen Wahlen und im Zeughaus von Sitten geht es zu und her wie in einem Bienenstock. Auf Einladung des Kantons haben die Redaktionen der verschiedenen Medien hier ihr Medienzentrum eingerichtet. Die gedämpfte Atmosphäre der Mediathek hat sich in einen lärmenden Tumult einer Medien- und Politikarena verwandelt: Eine Reportage vom Wahltag. WeiterlesenÜberDAS ZEUGHAUS ALS MEDIENZENTRUM » -

Energiewende - Solarenergie für die Kantonsverwaltung

Die Kantonsverwaltung setzt zur Deckung ihres Strombedarfs auf Sonnenenergie. Ziel ist es, über 50 000 m2 Dachfläche mit Photovoltaikpaneelen zu bestücken und immer leistungsfähigere Anlagen zu bauen. Reportage aus der Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt. WeiterlesenÜberEnergiewende - Solarenergie für die Kantonsverwaltung » -

Ein Jubiläum, eine neue Chefin und ein Umzug: Pünktlich zum 30-jährigen Bestehen wagt das Kantonale Amt für Gleichstellung und Familie 2023 einen Neustart.

Vis-à-vis nutzt die Gelegenheit, einen Blick in die neuen Büros des Kantonalen Amts für Gleichstellung und Familie (KAGF) zu werfen, die noch voller Umzugskartons sind. In den vergangenen 30 Jahren erlebte das KAGF mehrere Phasen des Wandels, meisterte Turbulenzen und begegnete dabei einer Konstante: der Zahl 3. So meisterte das Amt drei Umzüge, änderte seinen Namen drei Mal und durchlief drei grosse Phasen der Entwicklung. Über die Bedeutung dieser Zahl 3 unterhalten wir uns mit drei Persönlichkeiten, die eng mit dem KAGF verbunden sind. WeiterlesenÜberEin Jubiläum, eine neue Chefin und ein Umzug: Pünktlich zum 30-jährigen Bestehen wagt das Kantonale Amt für Gleichstellung und Familie 2023 einen Neustart. » -

Das Kollegium Spiritus Sanctus kämpft gegen Energieverschwendung

Das Kollegium Spiritus Sanctus in Brig, das sind acht Gebäude, welche 350 bis 20 Jahre alt sind, 900 Schülerinnen und Schüler sowie 90 Lehrerinnen und Lehrer und über 30 weitere Angestellte. Wie kann man bei einer solchen heterogenen Infrastruktur möglichst effizient energiesparen? Trotz Grossdimensionen geht das auf dem Briger Bildungshügel genau gleich wie zu Hause: Heizung runter, Lampen wechseln, Isolation verbessern, Nutzer, Bewohner und Gäste sensibilisieren und energieeffiziente Investitionen planen, falls nötig und wenn möglich. Vis-à-Vis hat den ehemaligen Kollegiums-Hauswart Ivan Tenisch sowie den Rektor Gerhard Schmidt in dessen eher spärlich beheiztem Büro besucht. WeiterlesenÜberDas Kollegium Spiritus Sanctus kämpft gegen Energieverschwendung » -

«Treffpunkt Rhoneufer»: Eine Wanderausstellung zeigt uns eine neue Seite vom «Rottu»

Die Rhone als Chance für unsere Lebensqualität – dies soll uns die Ausstellung «Treffpunkt Rhoneufer» bewusst machen. Die interaktive Wanderausstellung ist Teil der Projekte der Agenda 2030 und Ergebnis einer breiten privaten und öffentlichen Zusammenarbeit unter der Leitung der Dienststelle für Naturgefahren. Erster Halt: Siders. Vis-à-vis wirft einen Blick hinter die Kulissen. WeiterlesenÜber«Treffpunkt Rhoneufer»: Eine Wanderausstellung zeigt uns eine neue Seite vom «Rottu» »

Zeige 1 bis 10 von 21 Einträgen.

Porträt

Porträt Damian Locher - Unterwegs im VW Käfer

Hunderttausende von Kilometern hat mein Käfer schon hinter sich

Beim Zünden springt der VW Käfer auf Anhieb an, wie frisch ab Werk. Damian Lochers cremefarbener Flitzer hat jedoch seit Ende der sechziger Jahre, seit er bei Volkswagen vom Stapel lief, bereits einiges gesehen. «Hunderttausende von Kilometern hat mein Käfer schon hinter sich», erklärt uns der glückliche Besitzer, «die genaue Zahl weiss ich aber nicht, der Zähler springt nämlich nach 99'999km wieder auf null».

Damian Lochers VW Käfer ist seit 1968 im Verkehr. Unter der Haube des Typ-1-Modells steckt ein 1300 cm³-Motor mit einer Leistung von 40 PS. «Er schafft maximal 130 km/h, ich fahre aber lieber langsamer und nie über 100 km/h», erklärt Damian. Die Besonderheit dieses berühmten VW-Modells ist, dass sich der Motor dieses Autos mit Hinterradantrieb im Heck befindet. Ausserdem findet man weder Fahrzeuggurte, noch Kopfstützen, ganz zu schweigen von einem Airbag: der VW Käfer zeugt von einer anderen Zeit.

Die Besichtigung ist zu Ende und es wird Zeit, einzusteigen. Schliesslich ist es Montagmorgen und Damian Locher muss zur Arbeit. Wir nehmen auf dem Beifahrersitz Platz und begleiten ihn von Susten nach Sitten.

Damian hat sich seinem Hobby voll und ganz verschrieben und schreckt auch nicht vor Schmieröl an den Fingern zurück: «Um alles Mechanische kümmere ich mich selbst». So hat der Autodidakt bereits drei Käfer wieder zurechtgemacht. Er baut den Motor aus, wechselt die Kupplung und repariert die Trommelbremsen – nichts hält ihn auf. Bei jeder Reparatur hält er sich an seine Faustregel: Die Arbeit muss immer haargenau gleich ausgeführt werden. «Dieses Fahrzeug fährt mit einem Originalmotor, zu 100 %. Wenn ich ein Auto zurechtmache, achte ich darauf, es so authentisch wie möglich zu lassen und suche nach den Originalteilen». Auch bei einer Panne gibt Damian nicht auf: «Ich kann zig Stunden damit verbringen, ein Problem zu lösen».

Um alles Mechanische kümmere ich mich selbst. Ich kann zig Stunden damit verbringen, ein Problem zu lösen.

Seine Fans sind sich einig: Der Klang eines VW-Käfer-Motors ist unverwechselbar. Es ist kein Röhren oder Brummen, nein, es ist ein Schnurren. Damian ist von diesem Geräusch besonders angetan, Kindheitserinnerungen kommen auf: «Früher gab es keine Kindersitze, also haben mich meine Eltern auf die hintere Sitzbank gelegt. Die Wärme des Motors und die regelmässige Vibration machten mich schläfrig». Auf der Fahrt durch den Pfynwald nach Sitten kommen wir in den Genuss dieser klangvollen Geräuschkulisse – in der Tat sehr beruhigend.

«Rein vom Motorengeräusch her kann ich einen VW Bus von einem Käfer unterscheiden und das Modell erraten», verrät uns Damian. «Mit geschlossenen Augen erkenne ich einen VW Bus T3 oder einen T2». Der Mythos VW Käfer hört also nicht bei seinem unverkennbaren Äusseren auf.

Leidenschaftlich ist er auf jeden Fall, Sammler jedoch keineswegs: «Ich fahre meinen VW Käfer immer und bei jedem Wetter». Damian nutzt seinen Typ 1 für den Arbeitsweg, wie auch heute, aber auch um auf die Alpe zu fahren. Seiner Ansicht nach ist ein VW Käfer – und selbst ein alter – in erster Linie ein Auto, dessen einziger Zweck es ist, gefahren zu werden. «Er hat seine Beulen und Kratzer. Nach über fünfzig Jahren hat dieses Auto einiges erlebt und das sieht man auch. Es ist ein Auto, das lebt.»

Der Oberwalliser hat jedoch keineswegs den Hang dazu, seinen Wagen zu verherrlichen oder gar zu vermenschlichen. So würde er seinem Käfer auch nie einen Spitznamen geben. Auch Herbie, wie der Käfer in der Hauptrolle der gleichnamigen Walt Disney-Filmserie, wäre nichts für ihn.

Damian Locher ist eidg. diplomierter Wirtschaftsprüfer und arbeitet in der Kantonalen Finanzverwaltung. Rechnungen und Budgets bestimmen seinen Alltag. Sucht man nach dem Zusammenhang zwischen Zahlen und Mechanik, lautet die Antwort des Adjunkten des Dienstchefs: «Die Logik! Ich versuche im Büro genauso wie in meiner Werkstatt zu verstehen, und an beiden Orten hat alles eine Erklärung. Die Funktionsweise eines Motors folgt ebenso einer gewissen Logik».

Als Sohn eines Chauffeurs und als Bruder eines Mechanikers ist Damian dennoch nach wie vor von seiner beruflichen Wahl überzeugt.

Mein Vater hätte es gern gesehen, dass ich Mechaniker geworden wäre. Aber meine wahre Leidenschaft sind die Zahlen. In der Mechanik brauche ich Herausforderungen, und wenn ich keine harte Nuss zu knacken habe, wird mir schnell langweilig.

Bei der Ausfahrt Sitten Ost verlassen wir die Autobahn in Richtung Stadtzentrum. Bevor es für den Wagen in die Winterpause geht, geniesst Damian noch jede Minute am Steuer seines VW Käfers. Denn sobald die ersten Schneeflocken fallen, heisst’s für sein Lieblingsfahrzeug: ab in die Garage. «Das Salz ist das Problem, und die Rostgefahr. Die Karosserie bleibt die Schwachstelle eines jeden VW Käfers. Wenn der Wagen rostet, wird die Reparatur teuer.»

Der Chef der Hauptbuchhaltung achtet auf seine Ausgaben. Und doch lehnt der VW-Käfer-Fan wiederum jedes noch so verlockende Angebot ab: «Meinen Käfer würde ich nie verkaufen, auch für 100'000 Franken nicht». Sein Fazit: «Er ist unbezahlbar!».

Meinen Käfer würde ich nie verkaufen, auch für 100'000 Franken nicht. Er ist unbezahlbar!

Zu Besuch

Zu Besuch in Salvan

Zu Besuch in Salvan<br> mit Yves Fournier

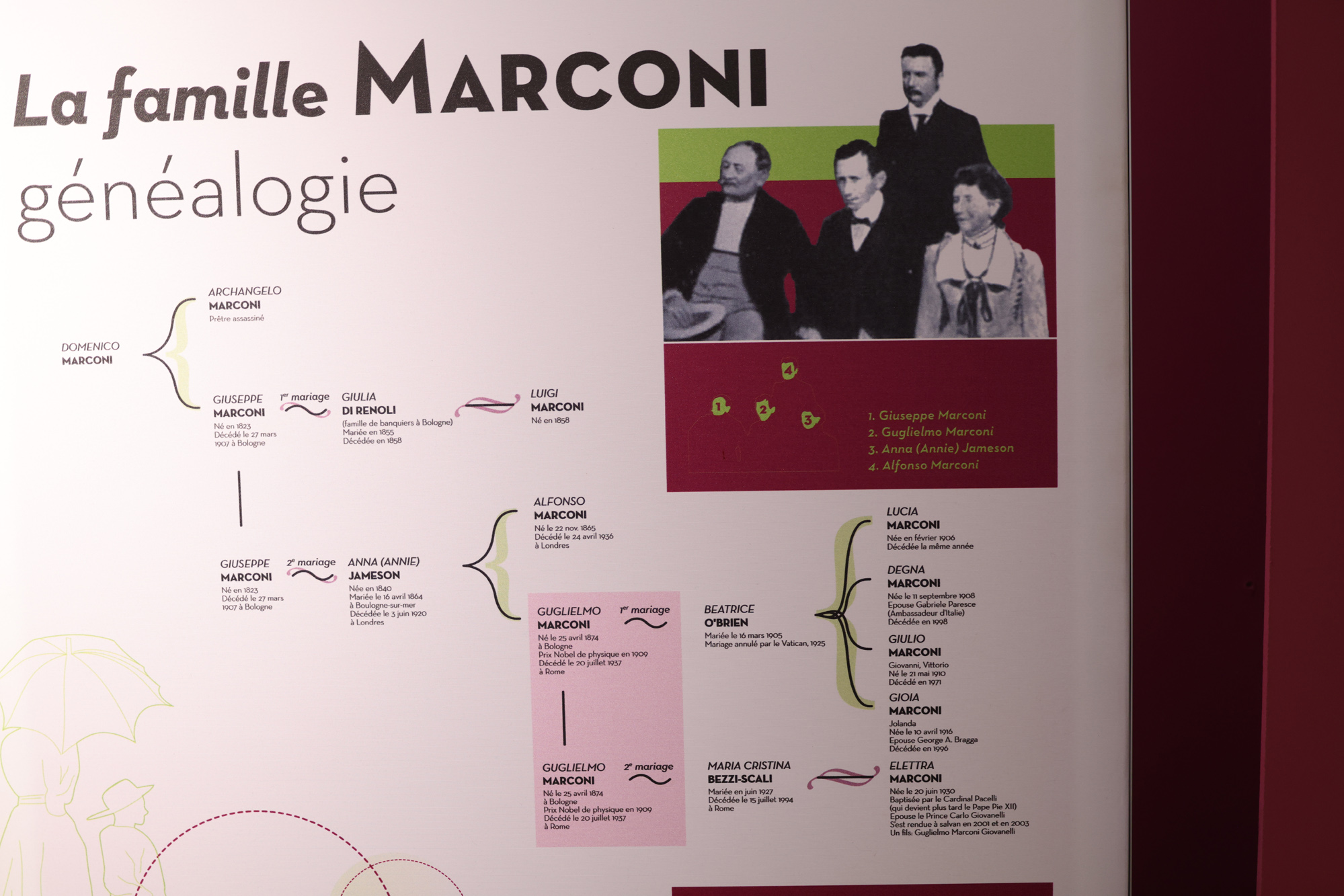

Eine berühmte Persönlichkeit: Gugliermo Marconi

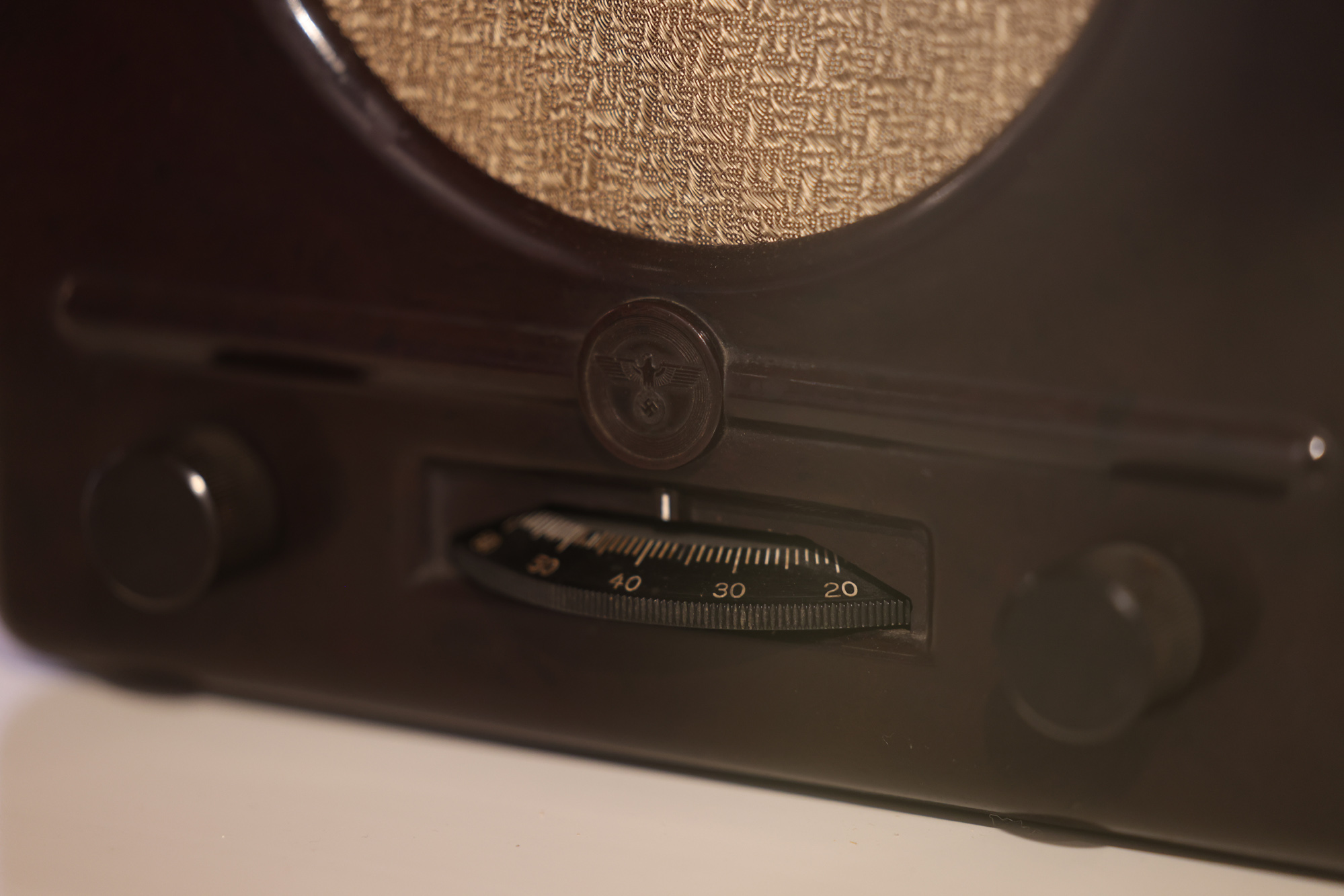

Die Marconi-Stiftung wurde 2004 offiziell gegründet mit dem Ziel, Guglielmo Marconis wissenschaftliches Erbe zu bewahren und zu würdigen. Marconis Technologie und thematische Ausstellungen mit Bezug zum Radio sind in einem symbolträchtigen Haus des Dorfes, im Radiomuseum, zu sehen.

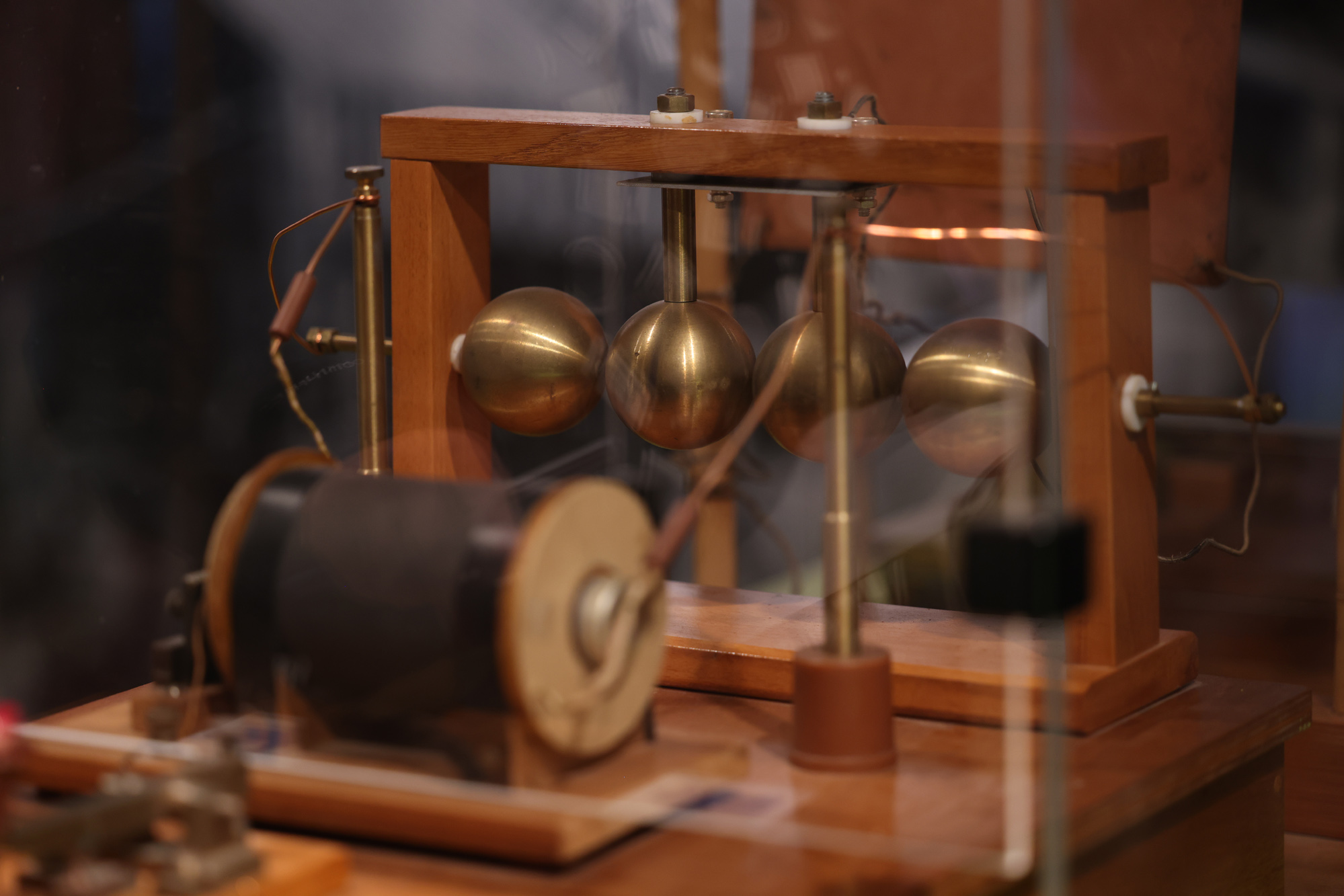

Der italienische Erfinder, ohne nennenswerte akademische Ausbildung aber mit einer Leidenschaft für Physik und Schiffskommunikation, verbrachte den Sommer 1895 in Salvan, um seine Experimente voranzutreiben. Der Ort war damals für seine heilsame Luft bekannt und so führte der junge Funkpionier die ersten drahtlosen Telegrafieübertragungen von diesem Luftkurort aus durch, genauer gesagt vom Findling Pierre Bergère.

Mit der Hilfe von Maurice Gay-Balmaz, einem zehnjährigen Dorfbewohner, stellte sich Marconi mit seinem Sender auf den Findling, während sein junger Assistent mit einem Empfänger am Fusse des Felsens auf Signale wartete. Sie begannen vorerst mit Versuchen von kurzer Reichweite und vergrösserten dann allmählich die Entfernung, bis sie eine Distanz von bis zu 1,5 Kilometern zwischen der Pierre Bergère und Les Marécottes erreichten.

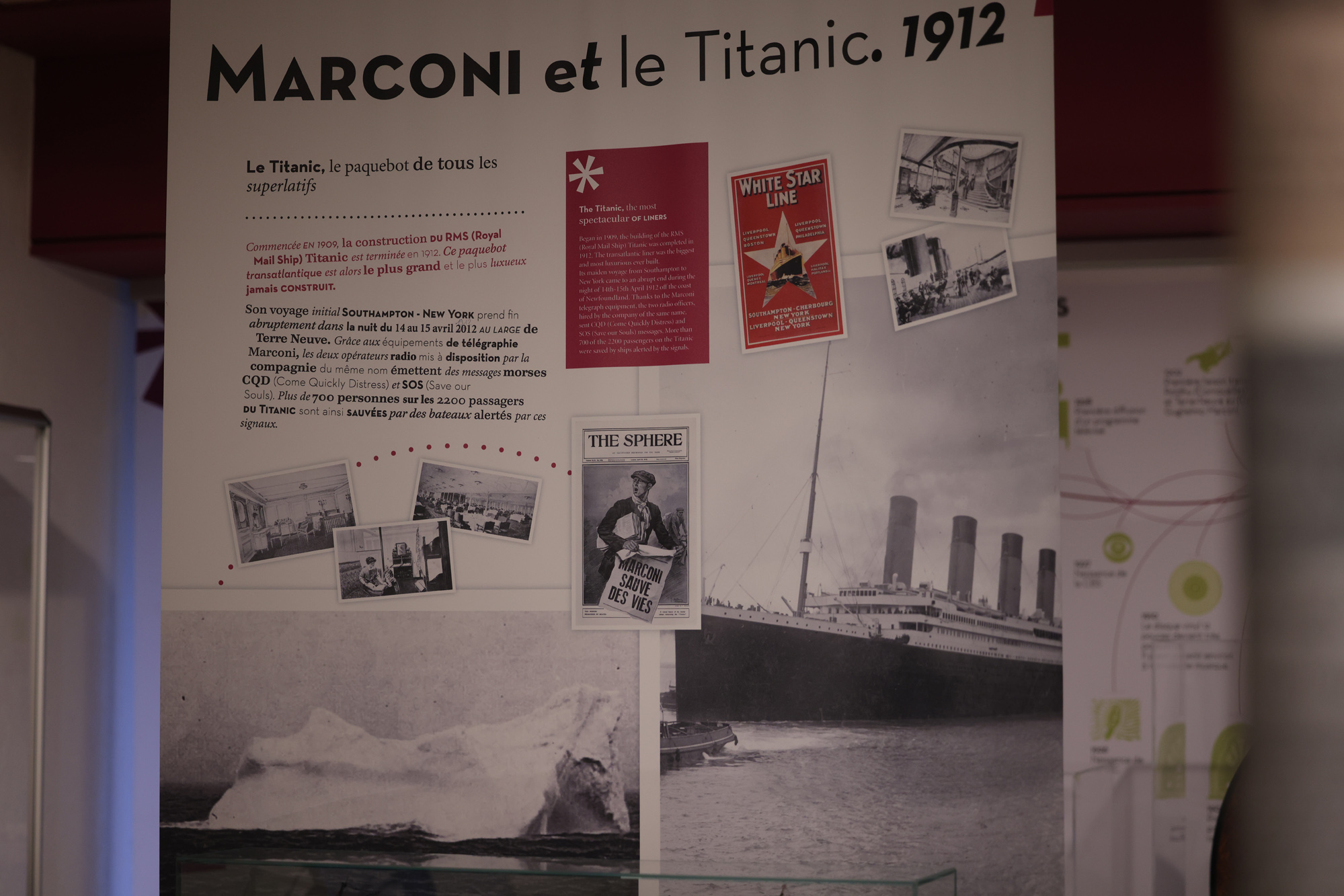

Eine eigene Geschichte: die Titanic

Eine eigene Geschichte: die Titanic

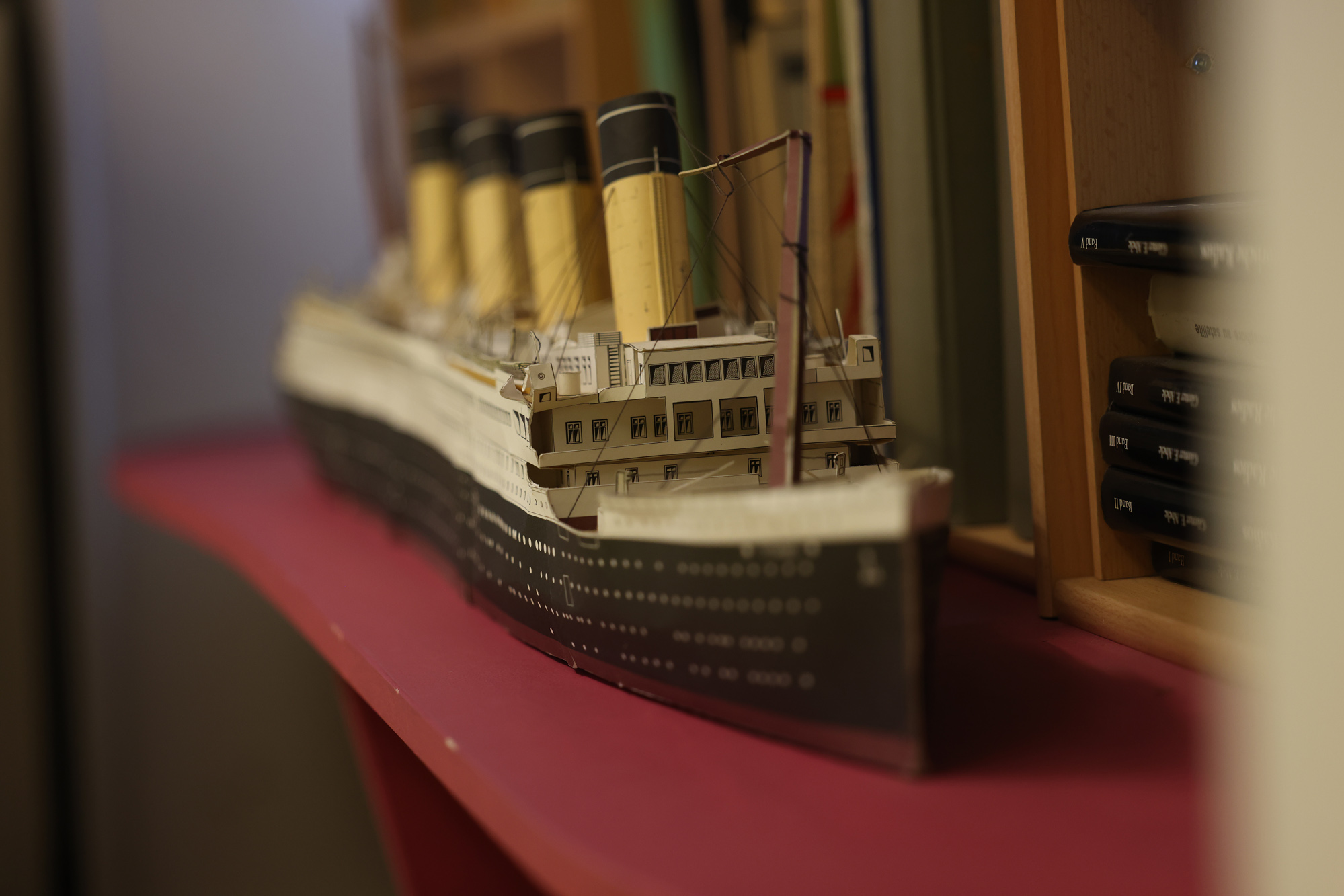

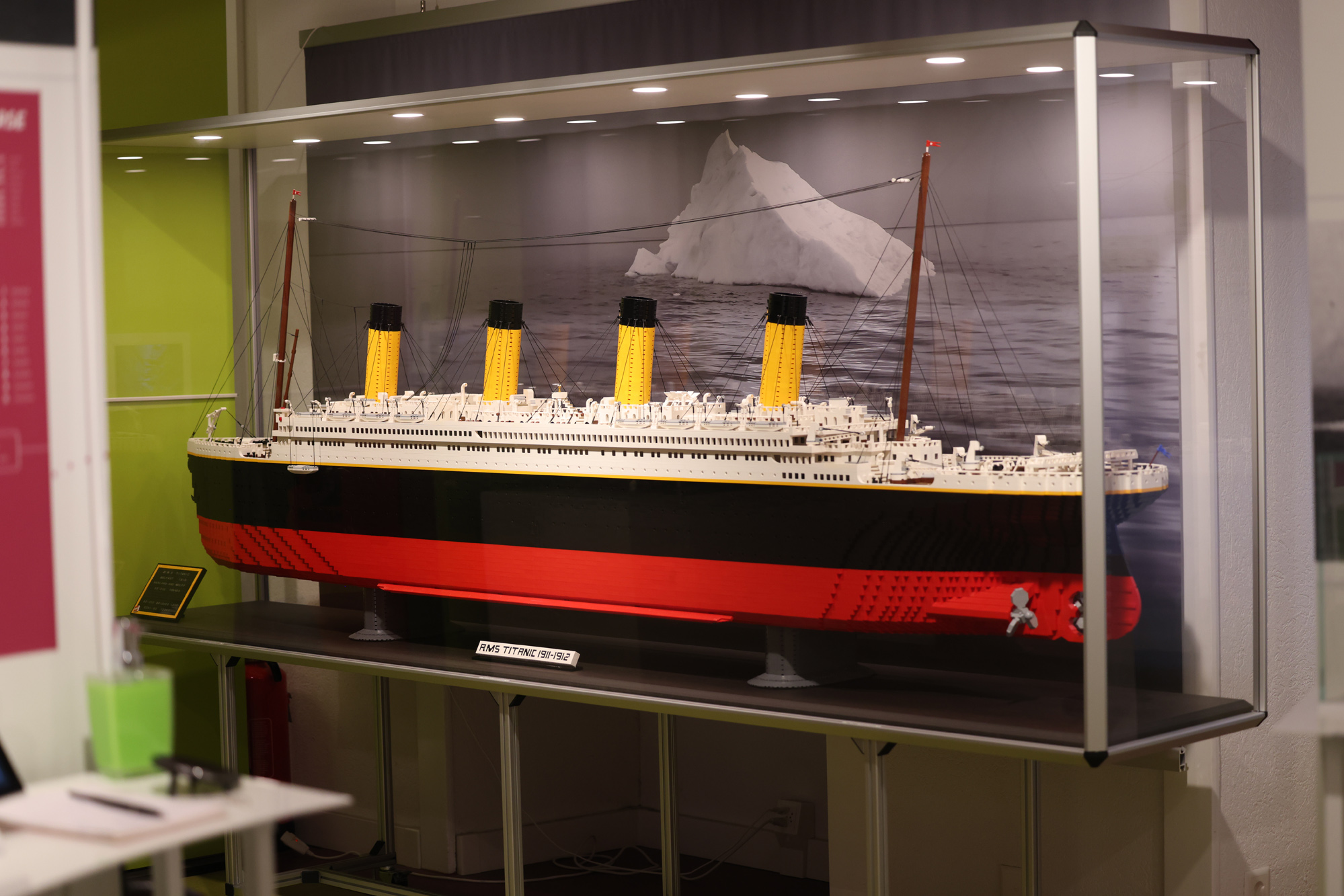

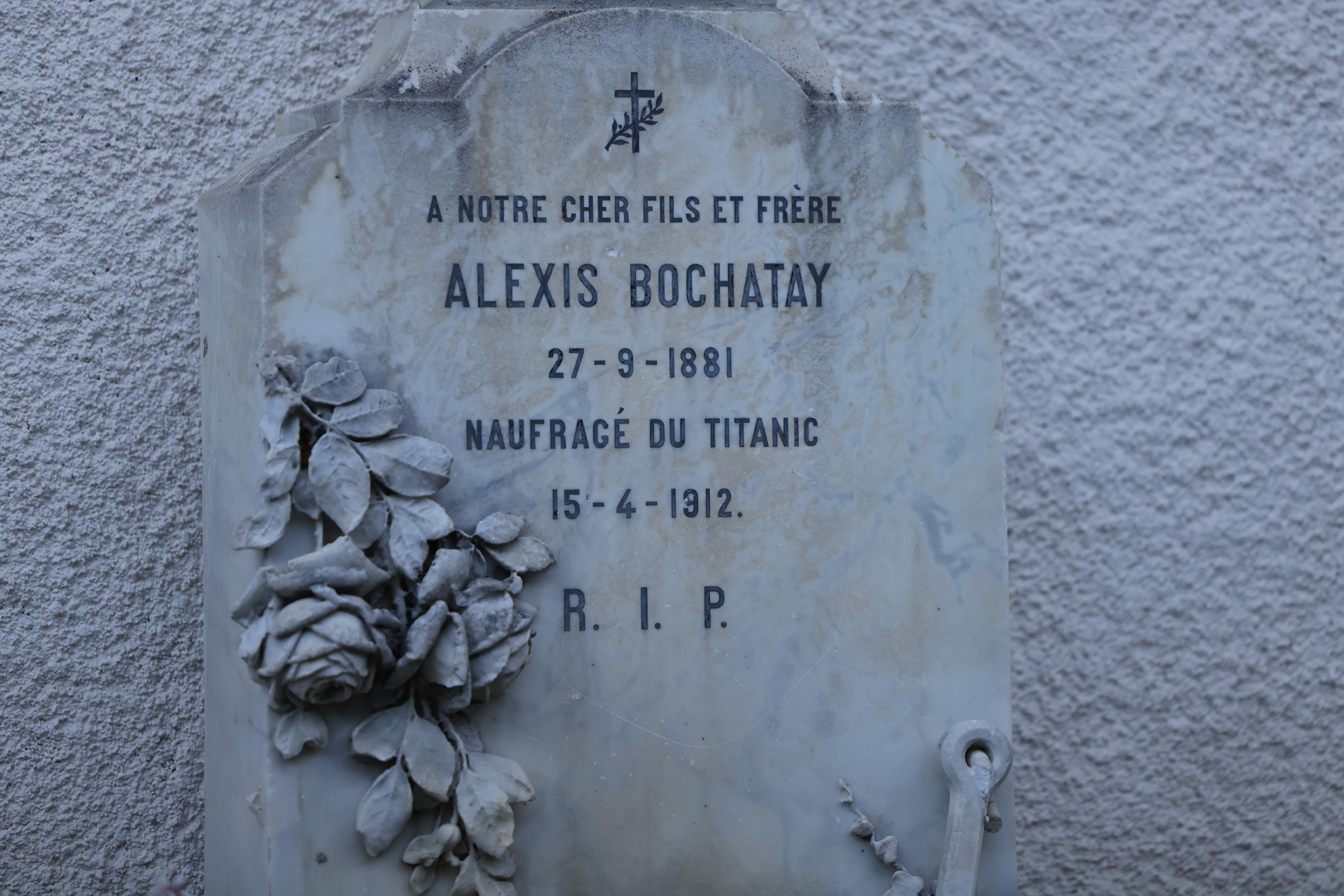

In den Räumlichkeiten der Ausstellung kann auch ein beeindruckendes LEGO-Modell der Titanic im Massstab 1:90 bewundert werden, das Ergebnis einer dreijährigen Arbeit. Dieses einzigartige Modell wurde von Steeve Lonfat und seinem Sohn William gebaut. Es besteht aus 60 000 Steinen, wiegt 128 kg und ist drei Meter lang – eine genaue und besonders spektakuläre Nachbildung des Kreuzfahrtschiffs! Salvans Verbindung zur Titanic geht aber noch weiter. Alexis Bochatay, Nummer 2 in der Küche des Ozeandampfers, stammte aus dem Bergdorf. Nach seiner Lehre in Les Granges sur Salvan begann er, im Ausland zu arbeiten. «In Häusern, die gut bezahlten», erklärt Yves Fournier. «Er schickte seiner Familie jedes Jahr fast 2 000 Franken, was heutzutage etwas mehr als 40 000 Franken entspricht! Diese Summe macht die beträchtliche Erfahrung dieses jungen Wallisers in der Gastronomie deutlich.»

Leider hat er aber den Untergang nicht überlebt. Sein Grab befindet sich in der Nähe der Kirche von Salvan, auf dem Weg zur Pierre Bergère hinauf. «Wegen der Titanic-Manie wurde uns dringend geraten, den Grabstein zu entfernen und ihn an der Kirchenmauer zu befestigen, um Beschädigung oder gar Diebstahl zu verhindern», erklärt der Historiker.

Eine Anekdote: die Kirchglocke «Annette»

Wir setzen unsere Wanderung in Richtung Pierre Bergère fort. An der Kirche von Salvan vorbei kommt man nicht umhin, Léonard Gianadda zu erwähnen, denn der berühmte Walliser Kunstmäzen war tatsächlich ein echter «Salvaner». Leonards Grossvater Battista reiste nämlich einst von Martinach nach Salvan, um das hiesige Bürgerrecht zu beantragen, das er am 15. Juni 1916 schliesslich offiziell erhielt.

Ein symbolträchtiger Ort: die Pierre Bergère

Nach einem kurzen Anstieg über den Marconi-Pfad erreichen wir den Findling Pierre Bergère, ein Überbleibsel der Gletscher, der Schauplatz von Marconis Experimenten war. Der Findling ist heute eine Gedenkstätte mit drei Plaketten, die an Marconis historische Experimente erinnern und diese würdigen.

Die erste Tafel, ebenfalls von Léonard Gianadda gestiftet, ist den bahnbrechenden Experimenten, die Marconi 1895 in Salvan durchführte, gewidmet. Die zweite Tafel wurde Salvan 2003 vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) verliehen. Die weltbekannte Organisation erkannte die Pierre Bergère als einen «Milestone», einen historischen Meilenstein an, sozusagen als Ort, an dem ein bedeutendes wissenschaftliches Ereignis stattgefunden hat. Die dritte und prestigeträchtigste Tafel erhielt die Gemeinde Salvan für ihren Beitrag zum Erbe der Telekommunikation. «Diese Anerkennung durch die Internationale Fernmeldeunion (ITU) ist von grosser symbolischer Bedeutung, da die ITU die höchste Instanz der Welt in diesem Bereich ist», erklärt Yves Fournier.

Eine Legende? Colas Boteille, der furchtlose Wilderer

Als wir Yves Fournier nach einer Anekdote zu Salvan fragen, muss er nicht lange überlegen und erzählt uns von einer der unzähligen Taten von Colas Boteille, einem leidenschaftlichen Dieb und berüchtigtem Schmuggler, der vor nichts zurückschreckte.

Der Legende nach war Colas Bouteille ein Meister darin, das Gesetz zu umgehen. Sein Lieblingsplatz waren die steilen Berge um Salvan, wo er Gämsen und andere verbotene Wildtiere aufspürte. Seine Risikobereitschaft wurde ihm eines Tages jedoch fast zum Verhängnis, als er von einem Zöllner auf frischer Tat ertappt wurde. Colas trug eine frisch erlegte Gämse und sein Gewehr, als er sich auf einem schwindelerregenden Pfad in die Enge getrieben sah. Als der Zöllner ihn aufforderte, ihm zu folgen, soll der berühmte Colas der Legende nach zu ihm gesagt haben: «Gehen Sie vor, Herr Zöllner». Einen kräftigen Schlag mit der Schulter später war der Zöllner in der Leere verschwunden! So entkam Colas der Verhaftung und einer gewissen Verurteilung als Wiederholungstäter ...

Die Ausstellung « Die Titanic und Marconi » ist vom 15. Juli bis 15. August, täglich von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, sowie auf Anfrage unter der Nummer 079 347 12 50 (geführte Besuche für Gruppen).

Dialog

-

Diensttreue

Der Kanton feiert seine Jubilare. WeiterlesenÜberDiensttreue » -

ZMLP

Der ZMLP feierte an seiner Delegiertenversammlung sein 75-jähriges Bestehen. WeiterlesenÜberZMLP » -

Neue Perspektiven entdecken

Rund 50 Kinder sind am 8. November, am Nationalen Zukunftstag, der Einladung der Walliser Kantonspolizei gefolgt. WeiterlesenÜberNeue Perspektiven entdecken »

Info

-

INFO - Kaufmännische und Gewerbliche Berufsfachschule Sitten - Ernennung des neuen Direktors

Der Staatsrat hat Olivier Walther zum Direktor der Kaufmännischen und Gewerblichen Berufsfachschule Sitten (EPCA) ernannt. Derzeit ist er Abteilungsleiter an der Technischen Berufsfachschule Sitten (EPTM). Er wird sein Amt zum Beginn des Schuljahres 2025–2026 antreten und auf René Constantin folgen, der in Pension geht. WeiterlesenÜberINFO - Kaufmännische und Gewerbliche Berufsfachschule Sitten - Ernennung des neuen Direktors » -

INFO - Mediation in Verwaltungsangelegenheiten - Ernennung von zwei kantonalen Ombudspersonen

Der Staatsrat hat zwei kantonale Ombudspersonen ernannt und will so die einvernehmliche Beilegung von möglichen Streitigkeiten zwischen der Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern vereinfachen. Sabine Forny, selbstständige Mediatorin, übernimmt die deutschsprachigen Dossiers, während Fabien Maret, Inhaber des Anwaltspatents und diplomierter Mediator, fürs Unterwallis zuständig sein wird. Die Ombudspersonen intervenieren auf Anfrage einer der beiden Seiten, wenn die üblichen Massnahmen zur Beilegung eines Konflikts zu keiner zufriedenstellenden Lösung geführt haben. WeiterlesenÜberINFO - Mediation in Verwaltungsangelegenheiten - Ernennung von zwei kantonalen Ombudspersonen » -

INFO - Neuer Chef der Hauptbuchhaltung des Staates Wallis

Der Staatsrat hat David Albasini zum Chef der Hauptbuchhaltung des Staates Wallis ernannt. Der Verantwortliche Finanzen und Controlling der Dienststelle für Hochschulwesen folgt per 1. Mai 2025 auf Damian Locher, der die Leitung der Kantonalen Finanzverwaltung übernimmt. WeiterlesenÜberINFO - Neuer Chef der Hauptbuchhaltung des Staates Wallis » -

INFO - ACF - Damian Locher wird Chef der Kantonalen Finanzverwaltung

Der Staatsrat ernennt Damian Locher zum neuen Chef der Kantonalen Finanzverwaltung. Der eidg. diplomierte Wirtschaftsprüfer und Betriebsökonom FH hält derzeit die Stelle des Adjunkten der Dienststelle inne und ist Chef der Hauptbuchhaltung des Staates. Bevor der aus Leuk stammende Locher 2007 zur Kantonsverwaltung wechselte, war er in der Privatwirtschaft tätig und sammelte dort umfassende Berufserfahrung. Er folgt per 1. April 2025 auf Pierre-André Charbonnet. WeiterlesenÜberINFO - ACF - Damian Locher wird Chef der Kantonalen Finanzverwaltung » -

INFO - Amt für digitale Bildung - Ernennung von Mathieu Moser zum Amtschef

Der Staatsrat hat Mathieu Moser zum Chef des Amtes für digitale Bildung ernannt. Mathieu Moser ist derzeit Direktor der Ecoles de l'Arpille und wird ab 1. Juni 2025 die Leitung dieses neu geschaffenen Amtes übernehmen. Er hat den Auftrag, die Umsetzung der Strategie zur digitalen Bildung zu steuern und zu koordinieren. WeiterlesenÜberINFO - Amt für digitale Bildung - Ernennung von Mathieu Moser zum Amtschef » -

Neue Berufe, neue Perspektiven: der Staat Wallis als Ausbildner der Fachleute von heute und morgen WeiterlesenÜber » -

Mathias Reynard ist seit dem 1. Mai 2025 Präsident des neuen Regierungskollegiums. Der Savièser will seinem Präsidialjahr mit dem Thema «Inklusives Wallis» eine klare Ausrichtung geben. WeiterlesenÜber » -

-

Der Staatsrat hat beschlossen, die Teilnahme der Kantonsverwaltung an «bike to work» zu unterstützen. WeiterlesenÜber » -

Die Walliser Kantonsverwaltung hebt das Coaching ihrer Führungspersonen auf die nächste Stufe und passt ihr Kaderbildungsprogramm entsprechend an. WeiterlesenÜber »

Zeige 1 bis 10 von 116 Einträgen.

Glosse

Glosse

Immer diese moderne Technik

Einigen bekommt das Leben im Home Office gar nicht mal so schlecht. Vorteile gibt es in der Tat so manche. Der Wecker kann etwas später gestellt werden, das Kantinenessen fällt weg und es dürfen auch mal Spaghetti aglio et olio auf dem Speiseplan landen, ohne dass die Kollegen dabei gleich die Nase rümpfen. Was ich persönlich am Arbeitsalltag in den eigenen vier Wänden allerdings so gar nicht leiden kann, sind Videokonferenzen. Auch nach einem Jahr spielen sich diese gefühlt immer nach dem gleichen Schema ab.

Der Einstieg ist für gewöhnlich ein einziges Durcheinander. Es fallen Sätze und Fragen wie «Könnt ihr mich hören?», «Thomas, bist du auch da? Weiss jemand, ob Tina auch noch zu uns stösst?», «Kannst du uns sehen?», «Ich kann euch zwar hören aber nicht sehen.». Dann, wenn mal alle ordentlich verkabelt sind, wird das Meeting kurzzeitig entweder von einem bellenden Hund, einem schreienden Kind oder einem herzigen Büsi, das über die Tastatur tapst und seinen Allerwertesten in die Kamera hält, unterbrochen. Nachdem nun jeder seinen Kommentar zu den flauschigen Vierbeinern oder dem süssen Nachwuchs abgegeben hat, folgt die Bitte, doch das Mikrofon auszuschalten, wenn man selbst gerade nicht spricht. Damit Geräusche wie die vorherigen nicht die Traktandenliste durcheinanderbringen.

Das wäre dann also definitiv nicht der richtige Moment für den einen Kollegen, uns nach unserer Meinung zu seinem «lustigen» Hintergrundbild zu fragen. Insbesondere, weil niemand es wagt, die Wahrheit laut auszusprechen. Nämlich, dass diese tollen Hintergrundbilder in Wahrheit nicht viel mehr sind als ein Greenscreen, der die Haare oder Teile der Kopfhaut verschwinden lässt.

Also geht es weiter im Programm. Kollege X bittet um etwas Geduld. Denn selbst beim zehnten Videomeeting hat er noch nicht verstanden, wie er seinen Bildschirm mit anderen teilen kann. Und als es schliesslich klappt, bereut er es noch in der selben Sekunde. An dieser Stelle sei gesagt, dass es ratsam ist, gewisse Fenster, die im Browser im Hintergrund noch geöffnet sind, vor der Bildschirmfreigabe zu schliessen.

Das ist definitiv zu viel für mich. Da gibt es nur einen Ausweg. Irgendwie scheint plötzlich die Verbindung so schlecht…ii-i-chchchchch – knister - ka-n uch – knister - nii..meh…ören.

Ratgeber

Ratgeber: Schriftliche Kommunikation

«Begegnen wir unseren Leserinnen und Lesern auf Augenhöhe und geben wir unseren Texten ein Gesicht.»

Fabienne Schnyder erteilt den Mitarbeitenden des Kantons im Rahmen von Weiterbildungsseminaren, die von der Dienststelle für Personalmanagement organisiert werden, Kurse in schriftlicher Kommunikation

Im Jahr 2022 veröffentlichte sie zudem einen Leitfaden mit dem Titel «La communication écrite en Suisse: lettres, courriels et autres formes de correspondance mises au goût du jour» aus dem Verlagshaus LEP Loisirs et Pédagogie.

Wie verfasse ich also eine E-Mail? Ein umfangreiches Thema! In Zusammenarbeit mit Fabienne Schnyder widmen wir uns in den nächsten drei Ratgeber-Rubriken von Vis-à-vis diesem Thema.

Erster Teil: Moderne Kommunikation.

Was ist das A und O moderner Kommunikation?

Fabienne Schnyder :

Generell hat sich die schriftliche Kommunikation stark verändert und entwickelt sich ständig weiter. Heute steht nicht mehr der Sender oder die Senderin, d.h. der Verfasser oder die Verfasserin im Vordergrund, sondern der Empfänger oder die Empfängerin, also der Leser oder die Leserin. Somit wirkt das Geschriebene weniger distanziert, besser verständlich und auch freundlicher. Dazu müssen wir uns in die Person versetzen, die unsere Nachricht erhält. Versuchen wir also unseren Leserinnen und Lesern auf Augenhöhe zu begegnen, und geben wir unseren Texten ein Gesicht.

Wie sollten wir den Empfänger oder die Empfängerin also idealerweise ansprechen?

Bei der Anrede geht es darum, diese zu individualisieren und möglichst persönlich zu gestalten. In der Regel lesen wir einen Artikel, eine E-Mail oder einen Brief alleine. Wenn wir die Person, an die das Schreiben geht, also als Einzelperson anreden und Pluralformen vermeiden, wird sie sich eher angesprochen fühlen. Daher gilt es hier, auf Formulierungen wie «Sehr geehrte Damen und Herren» und «Liebe alle» zu verzichten und eher «Liebe Kollegin, lieber Kollege» zu schreiben.

Der Ton macht die Musik …

In der Anrede spielt auch die gewünschte Beziehung zum Empfänger bzw. zur Empfängerin und der Inhalt des Schreibens eine wichtige Rolle. Die Formulierung «Sehr geehrte Frau XY » oder « Sehr geehrter Herr XY» ist nun mal eher unpersönlich und kalt. «Guten Tag Frau XY» hingegen wirkt schon viel nahbarer und freundlicher, ist aber immer noch höflich und formell.

Und wie sieht’s mit dem Komma aus?

In der Westschweiz ist das Komma in der Anrede nach wie vor gebräuchlich, verschwindet aber immer mehr. In der Deutschschweiz verwendet man am Ende der Anrede kein Komma mehr und beginnt den ersten Satz dementsprechend mit einem Grossbuchstaben.

Kommen wir zur Nachricht: Ihrer Meinung nach ist der erste Satz entscheidend?

Genau, der erste Satz gibt den Ton Ihres Schreibens an. Ich empfehle eine klare, direkte und positive Formulierung, bei welcher die Leserin oder der Leser im Vordergrund steht. Vermeiden Sie Floskeln und das, was ich «Wir-Briefe» nenne (Bsp.: «Wir beziehen uns auf …»). Jeder Kontakt ist eine Chance eine Beziehung aufzubauen, nutzen Sie sie. Mit einem negativen oder standardisierten Tonfall wird das Gegenüber weniger empfänglich für Ihre Botschaft sein.

Zum Beispiel?

Zum Beispiel die häufig verwendete Einleitung einer E-Mail: «Wir bestätigen den Erhalt Ihres Schreibens vom 4. April». Selbst wenn es sich hier um eine Standardformulierung handelt, bleibt «bestätigen» ein negativ konnotiertes Wort.

Ein guter Schlusssatz ist ebenfalls wichtig?

Genau, der letzte Absatz sollte einen positiven Eindruck hinterlassen.

In jedem Fall?

Ja, vor allem, wenn der Inhalt der Nachricht heikel ist oder im Falle einer Ablehnung. Übrigens sollte man nie am Ende sein Bedauern über eine getroffene Entscheidung ausdrücken, da der Empfänger diese sonst nicht ernst nehmen würde. Und das zu Recht, denn es wäre ja nichts anderes als eine beschönigende Floskel, also gewissermassen Pseudo-Empathie.

Bei der Grussformel sollte man auf jeden Fall Standardfloskeln wie in der automatisierten Signatur vermeiden, da es sich hier um eine Art Händedruck zum Abschied handelt. Daher ist es wichtig, die letzten Worte dem Gesprächspartner und dem Inhalt der Nachricht anzupassen. Wir können unseren Grüssen eine persönliche Note geben, z.B. zeitlich oder geografisch: «Schönes Wochenende / Schöne Woche / Schönen Feierabend / Beste Grüsse aus Sitten, usw.».

Was gilt beim Betreff der E-Mail?

Zu jeder E-Mail gehört ohne Ausnahme ein Betreff. Dieser sollte zumindest aus einem Schlagwort bestehen, damit der Leser weiss, worum es in der Nachricht geht.

Im Hauptteil der Nachricht bevorzugen Sie kurze Sätze. Was heisst das genau?

Beschränken Sie sich auf 10 bis 15 Wörter pro Satz. Schreiben Sie eine Aussage pro Satz und wechseln Sie zwischen kürzeren und längeren Sätzen ab. Wichtig: Wählen Sie die aktive, nicht die passive Form.

Erstaunlicherweise halten Sie nicht viel von «Danke»?

Hier würde ich differenzieren: Danke ist ein wertvolles Wort, das die Kommunikation ungemein erleichtert. Allerdings kann dies schnell in einen Sprachtick ausarten. Persönlich würde ich es nur einmal in einer E-Mail verwenden, und zwar nur, wenn ich auch einen guten Grund dafür habe. Genauso wie «gerne» gehört auch «danke» zu den Zauberwörtern, die ihre Wirkung verlieren, wenn man sie zu oft und unpassend verwendet.

Das Schreiben entwickelt sich weiter, die Kommunikationskanäle ebenso. Spielt die Wahl des richtigen Kanals, des richtigen Mediums auch eine Rolle?

In der Tat, mit E-Mail, Telefon, SMS, WhatsApp, Signal, Webex, Social Media und dem klassischen Brief stehen uns heutzutage so viele Kommunikationsmöglichkeiten wie noch nie zur Verfügung. Je nach Bedürfnis wählen wir also den entsprechenden Kanal.

Dabei gilt die Faustregel: Man verwendet generell denselben Kanal wie die Ansprechpartnerin oder der Ansprechpartner.

In der heutigen Zeit der Überkommunikation ist es auch wichtig, sich die Vorteile des direkten Kontakts vor Augen zu halten. Ein Anruf hilft oft, Missverständnisse zu vermeiden.

Documents

Weisung des Staatsrats SR-2019-057

| « L’usage de notre messagerie électronique professionnelle est soumis à des règles. Elles sont réunies sous l’article 8 de la Directive d’utilisation des systèmes d’information du 1er novembre 2021. » | ||

Blick ins Staatsarchiv

Blick ins Staatsarchiv

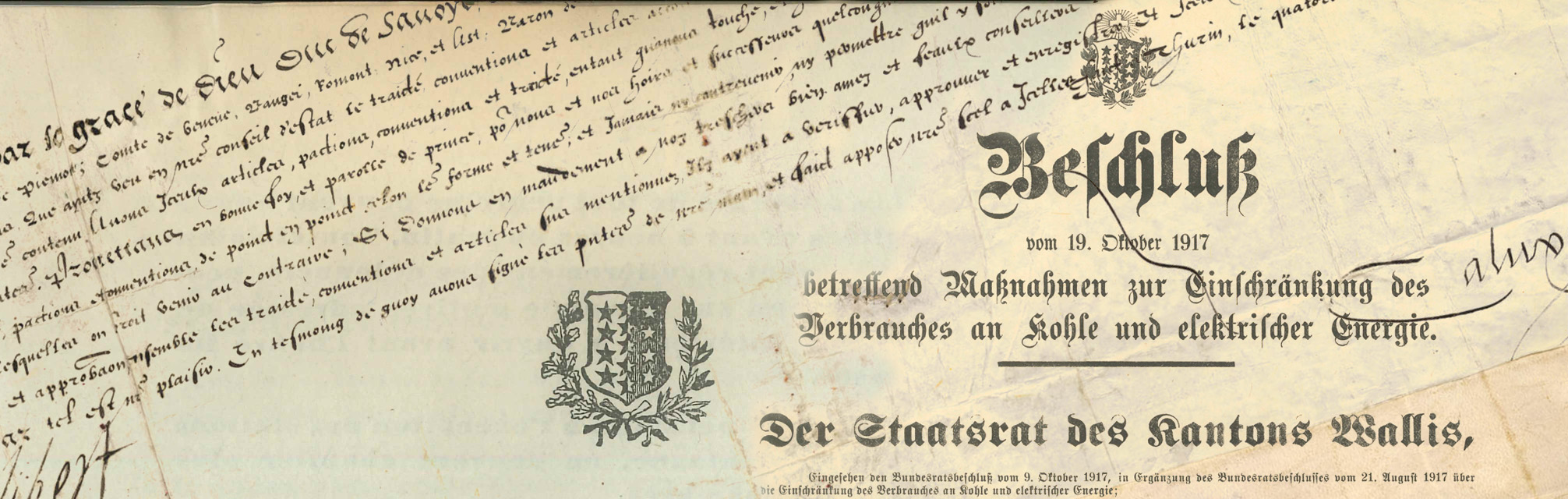

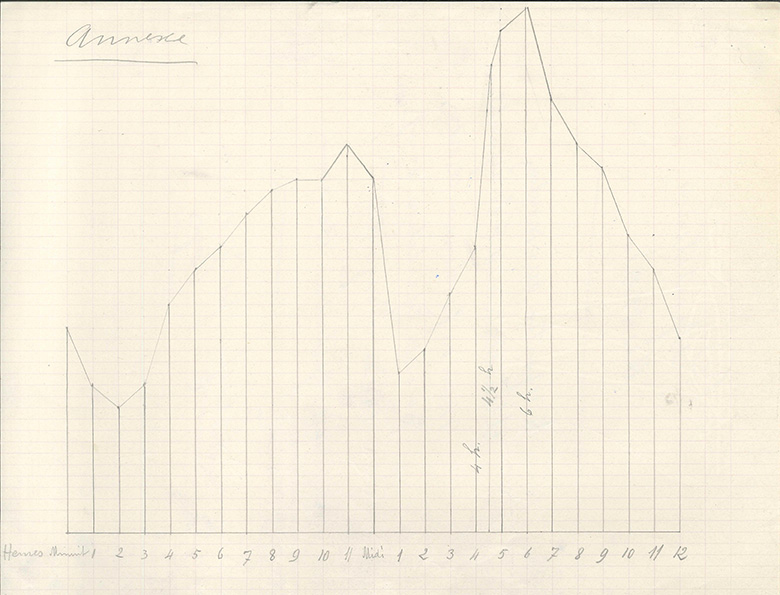

1917 - Einschränkung der Nutzung von Kohle und elektrischer Energie

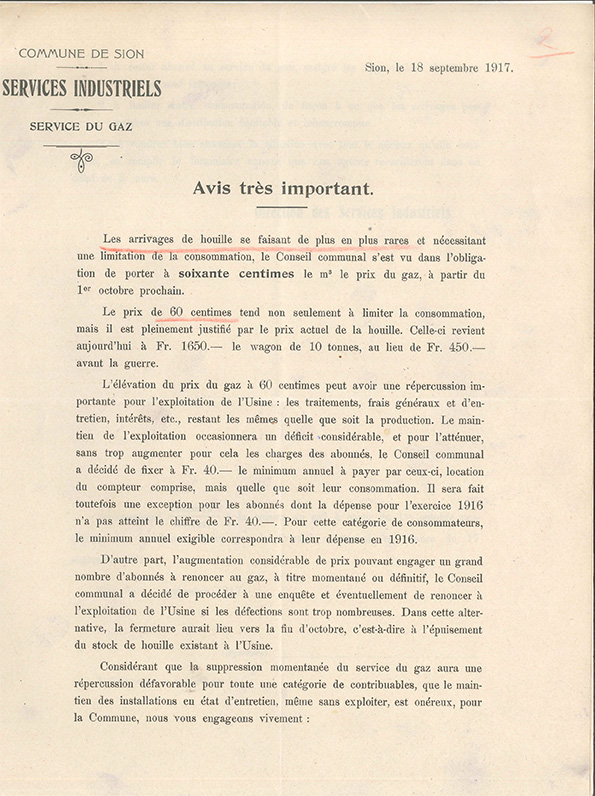

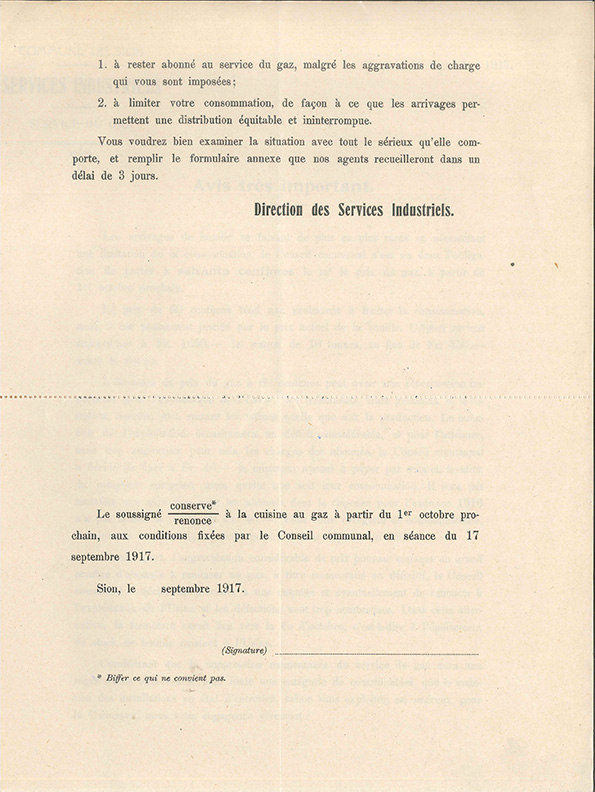

Ein möglicher Energiemangel ist in diesen Tagen aktueller denn je. Ein Blick ins Archiv zeigt, dass unser Land während des Ersten Weltkriegs schon einmal mit diesem Risiko konfrontiert war, und welche Massnahmen ergriffen wurden, um die Lage zu bewältigen. Wie wir wissen, blieb die Schweiz zwar vor militärischen Angriffen verschont, die wirtschaftlichen Folgen dieses Konflikts trafen sie jedoch mit voller Wucht[1] . Dies hatte zur Folge, dass der Bundesrat ab 1914 unbeschränkte Vollmachten erhielt und darauf gestützt eine Kriegswirtschaftspolitik einführte, um den Blockaden der Grossmächte entgegenzuwirken und die Versorgung des Landes mit Rohstoffen sicherzustellen. Im August 1917 wurde schliesslich ein Bundesbeschluss über die eingeschränkte Nutzung von Kohle und elektrischer Energie erlassen, wobei die Umsetzung der Massnahmen den Kantonen übertragen wurde. Statt eine direkte Rationierung der Kohle- oder Gasmengen anzuordnen, zog es der Bundesrat jedoch vor, auf die Verbrauchsgewohnheiten einzuwirken, indem Heizung und Beleuchtung gedrosselt werden mussten.

In diesem Zusammenhang erliess der Walliser Staatsrat am 19. Oktober 1917 einen entsprechenden Beschluss, der insbesondere Folgendes vorsah:

- Die Geschäfte sind an Sonntagen und Feiertagen zu schliessen, mit Ausnahme von Geschäften in Berggemeinden.

- Die Geschäfte dürfen nur zwischen 8:30 und 19:00 Uhr geöffnet sein.

- Jegliches Heizen vor der Öffnungszeit in Herbergen ist verboten.

- Hotels und Pensionen ist es verboten, mehr als ein Viertel ihrer Zimmer zu heizen. Sollten die Temperaturen jedoch auf -5° sinken, ist eine Ausnahmegenehmigung möglich.

- - Es darf, mit Ausnahme gewisser Berufsgruppen, ausschliesslich von Montag bis Samstagmittag gearbeitet werden, jeweils von 08:00 bis 17:00 Uhr. Diese Arbeitsorganisation gilt für die Angestellten der kantonalen Verwaltung, die Arbeitnehmenden der Privatwirtschaft und die Walliser Schüler.

Schon einen Monat vor diesem Beschluss hatte der Gasversorgungsdienst der Stadt Sitten die Stadtbevölkerung bereits über den beträchtlichen Preisanstieg von Gas und die Versorgungsschwierigkeiten in Kenntnis gesetzt. Der Gaspreis war zum einen vor allem aufgrund der Teuerung der Kohle angestiegen, zum anderen war er aber absichtlich in die Höhe getrieben worden, um den Verbrauch zu begrenzen. Um diesem Anstieg entgegenzuwirken, veröffentlichte der Staatsrat im November 1917 ein Dekret, das eine Alternative zu fossilen Energieträgern vorsah: die Einbindung von Elektrizitätswerken, um die Bewohner des Kantons mit der nötigen Energie zu versorgen. Der Stromverbrauch stieg stark an und die staatlichen wie auch privaten Elektrizitätswerke nutzten die Gunst der Stunde und dieses Dekret für sich, und boten ihren Kunden die Installation von Elektroherden an, um die mittlerweile zu teuren Gasherde zu ersetzen.

|

|

| Mitteilung des Gasversorgungsbetriebes der Gemeinde Sitten, 18. September 1917. CH AEV 3510-1, 2.6. | |