Reportages

Portrait Yves Martignoni : l’adjoint du Service de la santé publique piqué par la passion des abeilles

Quand il n’est pas dans son bureau du Service de la santé publique (SSP), Yves Martignoni revêt sa combinaison apicole. Adjoint au SSP, il consacre une partie de son temps libre à ses ruches, une passion qui l’anime depuis l’âge de quinze ans. « J’ai connu les abeilles très jeune, à 15 ans, grâce à mon frère qui avait eu l’idée de prendre deux ruches. J’ai suivi toute la première saison. Et l'année suivante, mon frère est parti sur d'autres trucs et moi j’ai continué », raconte-t-il avec un sourire.

Yves Martignoni, économiste de formation, travaille au Service de la santé publique depuis 2006. Son parcours professionnel et son hobby semblent a priori très différents, mais en réalité, ils se complètent parfaitement. En effet, l’apiculture demande autant de rigueur, de patience et de gestion minutieuse que son poste au sein de l’administration publique valaisanne.

Une passion depuis plus de 30 ans

Yves est tombé dans l’apiculture par l’entremise de son frère, sans suivre de cours puisqu’il n’y en avait pas à l’époque. Il a bénéficié des conseils d’un ami apiculteur de son père. Depuis, Yves n’a cessé de développer ses compétences, passant d’une poignée de ruches à une quinzaine. « Pendant longtemps, j’avais cinq ou six ruches. Il y a une dizaine d’années, j’ai été invité à devenir éleveur-sélectionneur de reines d’abeilles. Cela a intensifié ma passion », dit-il.

Dans son bureau sédunois, le Nendard est habitué à planifier et à anticiper les besoins. Cette compétence lui est également utile dans l’apiculture. « Au printemps, il faut resserrer les ruches pour qu’elles restent au chaud, puis leur donner de la place au fur et à mesure qu’elles se développent. Il ne faut pas qu’elles soient trop serrées, sinon elles essaiment, c’est-à-dire que la reine quitte la ruche avec la moitié des abeilles pour s’installer ailleurs », explique-t-il. Cette gestion minutieuse et prévoyante est essentielle pour maintenir des colonies en bonne santé.

La santé en point de mire

La sélection des abeilles est un aspect crucial du travail d’Yves. « Nous sélectionnons des abeilles pour leur douceur, leur productivité de miel, leur propension à ne pas essaimer et leur résistance aux maladies », dit-il. Ce passionné participe à un programme organisé au niveau de la Suisse romande, où chaque éleveur conserve et améliore des lignées spécifiques d’abeilles en documentant ses données. Un véritable travail scientifique.

La santé est essentielle tant pour les abeilles que les humains. Tous sont sensibles aux maladies et aux parasites. Yves parle des dangers et des mesures qu’il prend pour protéger ses ruches. « Le varroa, un parasite asiatique, est particulièrement dangereux. Nous utilisons des acides naturels pour traiter les ruches et contrôler les populations de parasites. En cas de loque, maladie très contagieuse causée par une bactérie infectant les larves, les ruches sont mises sous séquestre comme c’est le cas actuellement ici à Nendaz, ainsi que dans le Val d’Hérens. Nous ne pouvons plus sortir ou faire entrer des abeilles dans la région », explique-t-il. Autre fléau, le frelon asiatique qui n’est pas encore arrivé en Valais central, mais cela ne saurait tarder. Il se met en vol stationnaire à côté des ruches, capturant les abeilles pour ne consommer que leur thorax, là où se trouvent les muscles. « Au bout d’un moment, les abeilles n’osent plus sortir et elles meurent ». Face à cette menace, des muselières, espèces de grilles, sont installées devant les ruches pour protéger les abeilles qui arrivent à passer mais pas les frelons. La santé, cela ne discute pas pour Yves qui surveille attentivement ses ruches et agit dès qu’un problème est détecté.

La vie d’une abeille

Le cycle de vie des abeilles est rythmé par les différentes tâches qu’elles accomplissent. « L’abeille d’été vit environ 45 jours parce qu’elle travaille beaucoup, tandis que les abeilles qui passent l’hiver avec la reine peuvent vivre jusqu’à six mois », explique-t-il. Les abeilles passent par plusieurs stades de vie, chacun nécessitant toujours plus de prise de risque : nourrices, bâtisseuses, gardiennes et butineuses. Cette organisation complexe au sein de la ruche reflète une société solidaire et bien structurée.

L’apiculteur détaille également le processus de sélection des reines, crucial pour la qualité de la colonie. « La reine qui peut vivre jusqu’à trois ans donne le caractère par l’hérédité qui dicte le comportement des ouvrières », précise-t-il. La sélection minutieuse et scientifique des reines est essentielle pour maintenir des colonies de qualité.

La reine qui peut vivre jusqu’à trois ans donne le caractère par l’hérédité qui dicte le comportement des ouvrières

L’impact des conditions climatiques

Les conditions climatiques ont un impact direct sur la santé et la productivité des abeilles. « Un printemps froid, comme celui que nous avons eu cette année, affaiblit les ruches et les rend plus vulnérables aux maladies », explique Yves. La météo influence également la disponibilité des ressources naturelles pour les abeilles. « Quand les abeilles ne peuvent pas sortir pour chercher de la nourriture, nous devons les nourrir avec de l’eau et du sucre, ce qui est moins bon pour leur santé que le nectar naturel », ajoute-t-il.

Un exemple de vie en société

Pour Yves, l’apiculture est bien plus qu’un simple hobby. C’est une passion qui le connecte à la nature et lui permet de déconnecter de son activité professionnelle. « Ce que j’apprécie le plus, c’est la solidarité des abeilles au sein d’une même ruche. C’est un modèle de société où chacun a un rôle précis et indispensable. Cela m’inspire beaucoup, non seulement dans mon travail mais aussi dans ma vie personnelle », confie-t-il.

La conciliation entre vie professionnelle et apiculture

La gestion de son temps est cruciale pour Yves, qui grâce à son activité à 80% peut consacrer suffisamment de temps à ses abeilles.

J’ai toujours travaillé à temps partiel parce que j’ai plein d’autres passions. Cela me permet de bien combiner mes activités professionnelles et mes hobbies, explique-t-il.

Yves partage également son savoir-faire avec d’autres apiculteurs, contribuant à la communauté apicole locale.

Nous échangeons souvent des conseils et des astuces avec d’autres apiculteurs dit-il.

Y compris avec son chef de département, qui est aussi un apiculteur amateur et qui n’hésite pas à l’appeler pour bénéficier de son expertise.

L’importance des abeilles sauvages

En plus de ses propres ruches, Yves insiste sur l’importance de préserver les abeilles sauvages. « Les abeilles domestiques sont essentielles pour certaines cultures, mais il ne faut pas oublier les abeilles sauvages, qui jouent un rôle tout aussi important dans la pollinisation », rappelle-t-il. En Suisse, il existe environ 600 espèces d’abeilles sauvages, qui contribuent à la biodiversité et à la santé des écosystèmes. « Chacun, s’il le peut, devrait installer un hôtel à insecte chez lui », ajoute-t-il.

Les abeilles domestiques sont essentielles pour certaines cultures, mais il ne faut pas oublier les abeilles sauvages

La récolte et le partage du miel

La récolte de miel est un moment particulièrement gratifiant. « Une bonne année, une ruche peut produire jusqu’à 40 kilos de miel, mais la moyenne est plutôt autour de 15 kilos », explique-t-il. L’apiculteur ne vend pas son miel, préférant le partager avec sa famille et ses amis. « J’amène un pot de miel quand je suis invité à la place d’une bouteille, ou parfois les deux. C’est un plaisir de pouvoir offrir quelque chose que j’ai produit moi-même », dit-il avec une lueur de fierté dans les yeux.

Malgré les défis climatiques et sanitaires, Yves reste passionné et dévoué tant dans son activité professionnelle que dans l’apiculture. Depuis trente-sept ans, il veille à la santé de ses colonies, trouvant dans cette activité une source de satisfaction et d'apprentissage continus. Une passion qui n’est pas près de s’éteindre pour celui qui parle déjà de prendre de nouvelles ruches en plaine.

Une idée de portrait ?

Contactez-nous ! Vous pratiquez une passion et souhaiteriez la partager ?

Un collègue s’adonne à un hobby qui mériterait qu’on s’y intéresse ?

Une adresse : VIS-A-VIS@admin.vs.ch

Portrait

Conseil : communication écrite

« Cherchons à être les partenaires de nos lectrices et lecteurs et donnons un visage à nos écrits »

Fabienne Schnyder dispense des cours de communication écrite au personnel de l’Etat du Valais, dans le cadre de séminaires de perfectionnement organisés par le Service des ressources humaines. Elle est aussi l’autrice du guide pratique intitulé « La communication écrite en Suisse : lettres, courriels et autres formes de correspondance mises au goût du jour », édité chez LEP Loisirs et Pédagogie en 2022.

Comment bien rédiger un courriel ? Vaste domaine ! Avec le concours de Fabienne Schnyder, Vis-à-vis consacre ses trois prochaines rubriques « Conseil » à ce thème.

Premier volet : la communication moderne et sa forme

Quel est le b.a-ba de la communication contemporaine ?

Fabienne Schnyder :

Fondamentalement, la communication écrite a bien changé et continue d’évoluer. Aujourd’hui, ce n’est plus l’émetteur, celui qui écrit, qui prime, mais l’interlocuteur, c’est-à-dire celle ou celui qui nous lit. L’écrit devient ainsi moins distant, plus compréhensible et aussi plus chaleureux. Pour cela, il convient de se mettre à la place de la personne qui recevra notre message. Cherchons à être les partenaires de nos lectrices et lecteurs et donnons un visage à nos écrits.

Dès lors, comment devrions-nous idéalement nous adresser à un destinataire ?

Il s’agit d’individualiser et de personnaliser nos formules d’appel. Lorsqu’il y a plusieurs destinataires, la formule « Mesdames, Messieurs » est à proscrire. On préfèrera : « Madame, Monsieur ». Lire est une activité solitaire. La personne qui nous lit se sentira plus concernée si nous nous adressons à elle au singulier.

Dans le prolongement, oublions les « Chers tous » et optons plutôt pour « Chère collègue, Cher collègue » ou « Chère et cher collègue », sans l’usage du pluriel.

Le ton de la formule d’appel peut aussi varier...

Ce qui détermine la tournure de notre formule d’appel, c’est la relation souhaitée avec le destinataire et le contenu de nos écrits. Les formules « Madame » ou « Monsieur » restent impersonnelles et froides. A l’inverse, « Bonjour Madame Perroud » offre plus de proximité et de fraîcheur, tout en restant polie et formelle.

Et la virgule ?

En Suisse romande, la formule d’appel est généralement suivie d’une virgule. Mais l’usage se perd. En Suisse alémanique, la virgule a disparu. La garder fait vieillot.

Venons-en au message. La première phrase est cruciale, dites-vous ?

Effectivement, c’est elle qui donne le ton à votre courrier. Je conseille une formulation claire, directe et positive, mettant notre lectrice, notre lecteur au centre. Il faut aussi éviter les phrases toutes faites et ce que j’appelle les « nous-nous lettres » (Ex : «Nous nous référons »). Toute prise de contact représente une possibilité de créer du lien. Saisissons-là ! En adoptant un ton négatif ou conventionnel, notre interlocuteur sera moins réceptif à notre message.

Comme par exemple ?

Comme par exemple cette entame de courriel que nous retrouvons fréquemment : « Nous accusons réception de votre lettre du 4 avril courant qui a attiré toute notre attention ». Même s’il s’agit d’une formule consacrée, « accuser » reste un mot négatif. La deuxième partie de phrase est aussi inutile : le lecteur part sans doute du principe que nous lisons tous nos courriers de manière attentive.

Soigner le final revêt également toute son importance ?

C’est juste, le dernier paragraphe doit laisser une impression positive.

En toutes circonstances ?

Oui, même et surtout si la teneur du message est délicate ou dans le cas d’un refus. Par ailleurs, il ne faut jamais conclure en regrettant une décision prise. Le destinataire ne prendrait pas la phrase au sérieux. Et à raison : il s’agit d’une fioriture, de la pseudo-empathie.

Quant aux salutations, il faut à tout prix éviter les formules standards intégrées automatiquement dans les signatures. C’est la dernière poignée de main. Il est donc important de l’adapter à notre interlocuteur et au contenu. On peut situer nos salutations dans le temps ou géographiquement, comme par exemple : « Bon weekend ; Belle semaine ; Bonne fin de journée ; Meilleures salutations de Sion, etc... ».

Concernant le titre du courriel, quelle est la règle ?

Tout courriel contient un titre, sans exception. Au minimum, ce sera un mot clé qui oriente le lecteur sur la thématique du mail.

Dans le corps du message, vous préférez les phrases courtes aux longues tirades. Plus précisément ?

Limitez-vous à 12 à 14 mots par phrase. Privilégiez une idée par phrase. Je conseille également d’alterner les longueurs de phrase et de privilégier la voix active à la voix passive.

Et puis, attention au temps verbal ?

Oui, le futur est souvent utilisé à mauvais escient. On lit régulièrement : « Tu trouveras en pièce jointe... ». Mais il faut se mettre à la place de l’autre. Dans ce cas, le présent convient mieux. Car du moment où le destinataire lit son mail, il dispose de la pièce jointe. Et pour faire plus simple et direct, un « Voici en pièce jointe » fera tout aussi bien l’affaire.

Etonnamment, vous n’appréciez pas beaucoup les «Merci » ?!

Je nuancerais : il s’agit d’un mot précieux qui facilite la communication. Mais le risque, c’est qu’il devienne un tic de langage. Je n’utiliserais qu’une fois « merci » dans un courriel et pour une bonne raison, pas plus. Comme « volontiers », « merci » fait partie de ces mots magiques qui perdent de leur valeur si on les utilise trop souvent et au mauvais endroit.

L’écriture évolue, de même que les canaux de communication. Choisir le bon canal, le bon support est aussi un enjeu ?

Effectivement, entre la boîte mail, le téléphone, les sms, Whatsapp, Signal, Webex, sans oublier la lettre traditionnelle et les réseaux sociaux, nous n’avons jamais eu autant de possibilités de communiquer. Chacun choisira le canal approprié en fonction de ses besoins.

Dans ce contexte, une règle d’or prévaut : on emploiera en général toujours le même canal que son interlocuteur.

Dans le contexte de surcommunication ambiant, il est aussi important de garder à l’esprit les avantages du contact direct. Avec un coup de fil, on peut éviter bien des malentendus.

Documents

Directive du Conseil d’Etat CE-2019-057

| « L’usage de notre messagerie électronique professionnelle est soumis à des règles. Elles sont réunies sous l’article 8 de la Directive d’utilisation des systèmes d’information du 1er novembre 2021. » | ||

En visite

-

En visite dans le Turtmanntal

Elle porte le nom de la rivière qui l’a façonnée. La vallée de Tourtemagne vit à l’abri des modes, préservant son caractère à la fois sauvage et pittoresque. Collaborateur agro-technique au Service de l’agriculture, mais aussi éleveur passionné, Dominic Passeraub y est également le responsable de la coopérative de l’alpage. Entre traditions séculaires et fromages d’exception, il nous ouvre les portes d’une région hors du commun. Lire la suiteÀ proposEn visite dans le Turtmanntal » -

En visite à Savièse

Connue pour son plateau ensoleillé surplombant Sion, Savièse s’étend de la plaine aux glaciers, offrant une grande diversité de paysages et de villages typés regroupés autour de Saint-Germain. Sylvain Dumoulin nous en dévoile quelques trésors : un château méconnu, une devise locale, une spécialité culinaire et une fête emblématique. Lire la suiteÀ proposEn visite à Savièse » -

En visite à Salvan

Depuis la Pierre Bergère, nous avons une vue dégagée sur Salvan. La commune, forte de ses 1500 habitants, regorge de projets ambitieux. Yves Fournier nous parle de l’école flambant neuve, de la patinoire en pleine transformation dans l’aire de loisirs du Tinderet, du tunnel et de l’ascenseur reliant la future gare TMR au départ de la toute nouvelle télécabine de La Creusaz. A cela s’ajoute le projet de Parc naturel régional de la Vallée du Trient, réunissant sept communes dans une démarche de préservation et de valorisation du patrimoine naturel. Autant d’initiatives qui témoignent du dynamisme de la commune. Lire la suiteÀ proposEn visite à Salvan » -

En visite sur la Weritzalp

La Weritzalp n’est probablement pas le plus connu des alpages du Lötschental. Pas grave. Accessible depuis Wiler, mais situé sur le territoire de la commune de Blatten, il est en fait un alpage comme les autres. Ce ne sont pas les auteurs de ce texte qui le disent, mais Michael Rieder, chez qui nous sommes aujourd'hui en visite. Lire la suiteÀ proposEn visite sur la Weritzalp » -

En visite à Ayer

Village typique d’Anniviers, Ayer a su garder toute son authenticité dans une vallée en plein essor touristique. Ici, on prend grand soin de son patrimoine et de ses traditions. Adrienne Melly nous fait découvrir son village de cœur. Lire la suiteÀ proposEn visite à Ayer » -

En visite à Vollèges

Porte d’entrée du Val de Bagnes, Vollèges cultive une certaine discrétion en comparaison de sa voisine Verbier. Mais à y regarder de plus près, la destination offre mille et une raisons de s’y attarder. Bernard Abbet nous fait découvrir son village natal et ses environs. Lire la suiteÀ proposEn visite à Vollèges » -

à Saint-Nicolas

Saint-Nicolas est plus qu'un simple point de passage ou de départ pour les aventuriers des sommets alpins. C'est un lieu chargé d'histoire, de culture et de traditions, où l'on peut découvrir la richesse et la diversité du patrimoine valaisan. Lire la suiteÀ proposà Saint-Nicolas » -

à Euseigne

Le village doit sa notoriété à ses pyramides. Mais pour Sylvia Sierro-Cina, Euseigne recèle bien d’autres richesses. Collaboratrice administrative au Service de la santé publique, « la pharaonne », comme la surnomment certains, y vit depuis 14 ans. Visite guidée en sa compagnie. Lire la suiteÀ proposà Euseigne » -

à La Bâtiaz

La Bâtiaz : son quartier, son château. La bourgade jouit d’une belle renommée, bien au-delà de Martigny. Octodurienne pur sucre et collaboratrice spécialisée au Service cantonal de l’agriculture (SCA), Sandra Moulin-Michellod nous invite à découvrir « sa » Bâtiaz, un lieu empreint de souvenirs d’enfance. Lire la suiteÀ proposà La Bâtiaz » -

à Gondo

«Gondo, ce n’est pas que les intempéries. C’est bien plus que cela». Yannick Squaratti, cantonnier et conseiller communal, nous fait découvrir les trésors cachés du village. Lire la suiteÀ proposà Gondo »

Affichage des résultats 1 - 10 parmi 21.

Dialogues

-

Fidélité

Le canton fête ses jubilaires. Lire la suiteÀ proposFidélité » -

FMEP

La FMEP a fêté ses 75 ans lors de son assemblée des délégués. Lire la suiteÀ proposFMEP » -

Découvrir de nouvelles perspectives

Une cinquantaine d’enfants ont répondu à l’invitation de la Police cantonale le 8 novembre, à l’occasion de la journée Futur en tous genres. Lire la suiteÀ proposDécouvrir de nouvelles perspectives »

Info

-

INFO - Ecole professionnelle commerciale et artisanale de Sion - Nomination du nouveau directeur

Le Conseil d’Etat a nommé Olivier Walther au poste de directeur de l’Ecole professionnelle commerciale et artisanale de Sion (EPCAs). Actuellement chef de section auprès de l’Ecole professionnelle technique et des métiers de Sion (EPTM), il prendra ses fonctions pour la rentrée scolaire 2025-2026 et succèdera à René Constantin qui a fait valoir son droit à la retraite. Lire la suiteÀ proposINFO - Ecole professionnelle commerciale et artisanale de Sion - Nomination du nouveau directeur » -

INFO - Médiation administrative - Nomination de deux médiateurs cantonaux

Le Conseil d’Etat a nommé un médiateur cantonal et une médiatrice cantonale pour faciliter le règlement à l’amiable des différends pouvant survenir entre l’administration et les citoyennes et citoyens. Fabien Maret, titulaire du brevet d’avocat et détenteur de diplômes en médiation, traitera les dossiers pour le Valais romand et Sabine Forny, médiatrice indépendante, pour le Haut-Valais. Ces médiateurs sont habilités à intervenir, sur demande de l’une des parties, lorsque les tentatives usuelles pour régler le conflit n’ont pas permis de trouver de solution satisfaisante. Lire la suiteÀ proposINFO - Médiation administrative - Nomination de deux médiateurs cantonaux » -

INFO - Nouveau chef de la Comptabilité générale de l’Etat du Valais

Le Conseil d’Etat a nommé David Albasini à la tête de la Comptabilité générale de l’Etat du Valais. Actuellement responsable financier et controlling au sein du Service des hautes écoles, il remplace Damian Locher, promu chef de l’Administration cantonale des finances, dès le 1er mai 2025. Lire la suiteÀ proposINFO - Nouveau chef de la Comptabilité générale de l’Etat du Valais » -

INFO - ACF - Damian Locher nommé chef de l’Administration cantonale des finances

Le Conseil d’Etat a nommé Damian Locher au poste de chef de l’Administration cantonale des finances. Titulaire d’un diplôme d’expert-comptable et d’un diplôme HES en économie d’entreprise, il était auparavant adjoint de ce même service et chef de la comptabilité générale de l’Etat. Originaire de Loèche, Damian Locher a acquis une large expérience professionnelle dans l’économie privée, et connaît parfaitement l’administration cantonale pour y collaborer depuis 2007. Il a succédé à Pierre-André Charbonnet, à partir du 1er avril 2025. Lire la suiteÀ proposINFO - ACF - Damian Locher nommé chef de l’Administration cantonale des finances » -

INFO - Office de l’éducation numérique - Nomination de Mathieu Moser au poste de chef d’office

Le Conseil d’Etat a nommé Mathieu Moser à la tête de l’Office de l’éducation numérique. Actuellement directeur des Ecoles de l’Arpille, Mathieu Moser prendra la direction de cet office nouvellement créé dès le 1er juin. Il aura pour mission de piloter et coordonner la mise en œuvre de la stratégie de l’éducation numérique. Lire la suiteÀ proposINFO - Office de l’éducation numérique - Nomination de Mathieu Moser au poste de chef d’office » -

INFO - Your Challenge

Nouveaux métiers, nouveaux horizons : l’Etat du Valais forme aux professions d’aujourd’hui et de demain Lire la suiteÀ proposINFO - Your Challenge » -

INFO - Photo du CE

Mathias Reynard accède à la présidence du Gouvernement valaisan. Le Conseiller d’Etat place son année présidentielle sous le signe du « Valais inclusif ». Cette thématique sera portée par plusieurs actions artistiques. La première : la photo officielle du Conseil d’État. Lire la suiteÀ proposINFO - Photo du CE » -

-

INFO - « Bike to Work »

C’est reparti! L’édition 2025 de Bike to Work a débuté le 1er mai et l’Etat du Valais y participe à nouveau. Lire la suiteÀ proposINFO - « Bike to Work » » -

INFO -RH - Programme de formation pour soutenir nos cadres

L’Administration cantonale du Valais franchit une nouvelle étape dans l’accompagnement de ses cadres en adaptant son programme de développement. Lire la suiteÀ proposINFO -RH - Programme de formation pour soutenir nos cadres »

Affichage des résultats 1 - 10 parmi 116.

Les chroniques de Stella

-

Certains l’aiment chaud

C’est bien connu : les femmes aiment le chaud, les hommes plutôt le froid. Cela se vérifie également au bureau. Quand il est question de la température idéale, les conflits entre les deux sexes sont programmés. Surtout depuis qu’il est avéré que les femmes sont plus productives au travail avec la chaleur. Dans sa chronique, Stella se demande comment mettre fin à ces querelles de thermostat au sein d’un espace de travail partagé. Lire la suiteÀ proposCertains l’aiment chaud » -

Au revoir, à jamais

Le ghosting, c’est-à-dire la disparition soudaine d’une personne sans adieu ni explication, ne se limite pas aux rencontres des temps modernes : le phénomène semble avoir gagné le monde professionnel. De plus en plus de candidats ne reçoivent jamais de nouvelles de leur employeur potentiel après un entretien d’embauche. Est-ce la faute de l’expansion du numérique ? Lire la suiteÀ proposAu revoir, à jamais » -

La chronique de Stella

L'espace d'un instant, Stella s'imaginait déjà rouler sur l'or. Mais il en fut ensuite tout autrement... Lire la suiteÀ proposLa chronique de Stella » -

Les joies des soupers d’entreprise

Pour de nombreuses entreprises, les festivités de Noël et de Nouvel An sont une bonne occasion de remercier les collaborateurs pour le travail fourni en organisant une soirée. Toutefois, les soupers de fin d’année ne sont pas la tasse de thé de tout le monde. Stella nous confie pourquoi il vaut la peine d’y participer. Lire la suiteÀ proposLes joies des soupers d’entreprise » -

Une folie très ordinaire

Avec l'actuelle pandémie de coronavirus, notre langage change de façon spectaculaire. Des centaines de nouvelles expressions fleurissent dans notre vocabulaire. Alors qu’on parlait récemment beaucoup de la honte de prendre l’avion, voilà qu’elle est remplacée aujourd’hui par la honte d’éternuer. Lire la suiteÀ proposUne folie très ordinaire » -

Sacrée technologie !

Tous ceux qui ont déjà participé à des vidéoconférences reconnaîtront probablement l'un ou l'autre de ces éléments. Un aperçu de la folie quotidienne. Lire la suiteÀ proposSacrée technologie ! » -

Glosse

Qu’est-ce qui fait le succès d’une équipe? Lire la suiteÀ proposGlosse »

Conseils

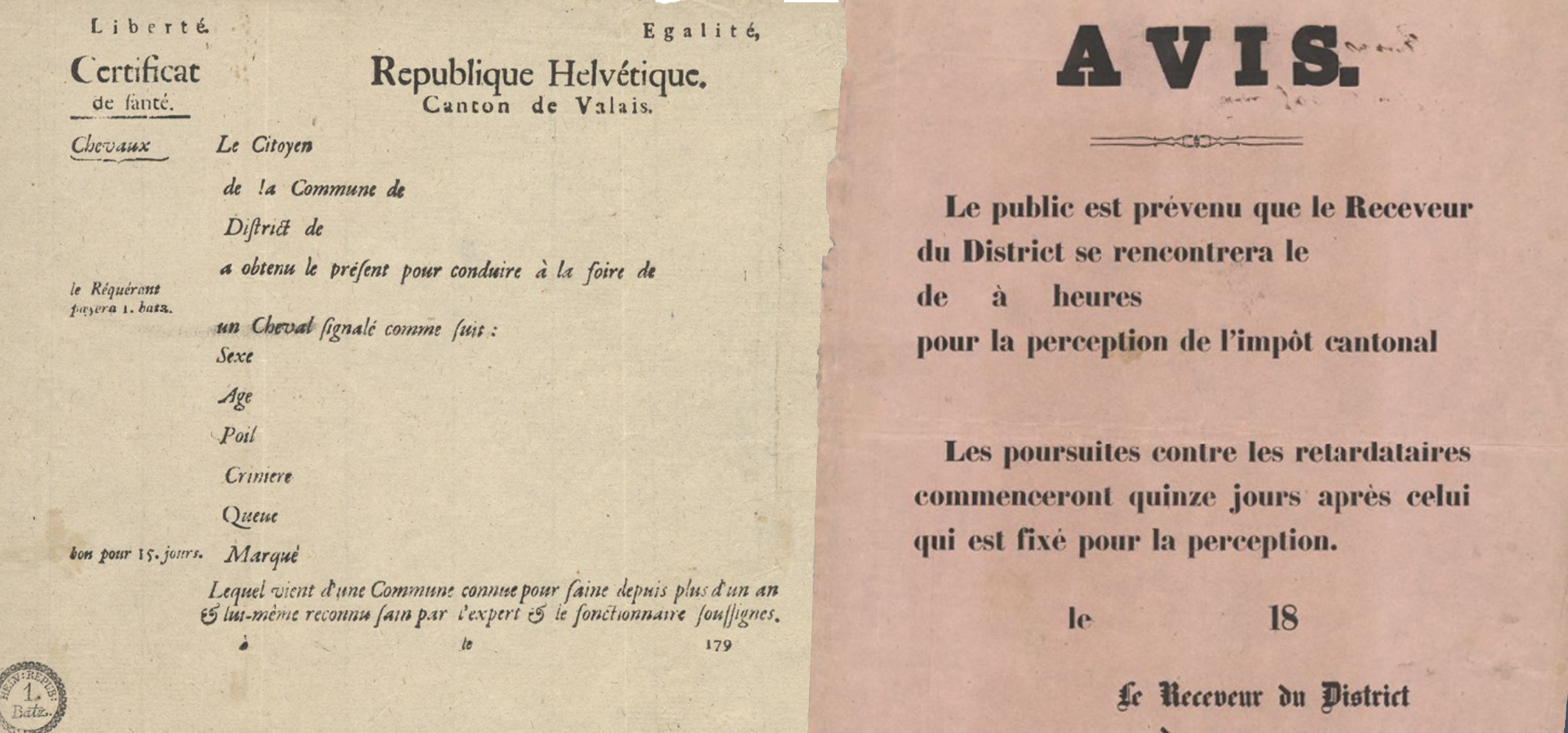

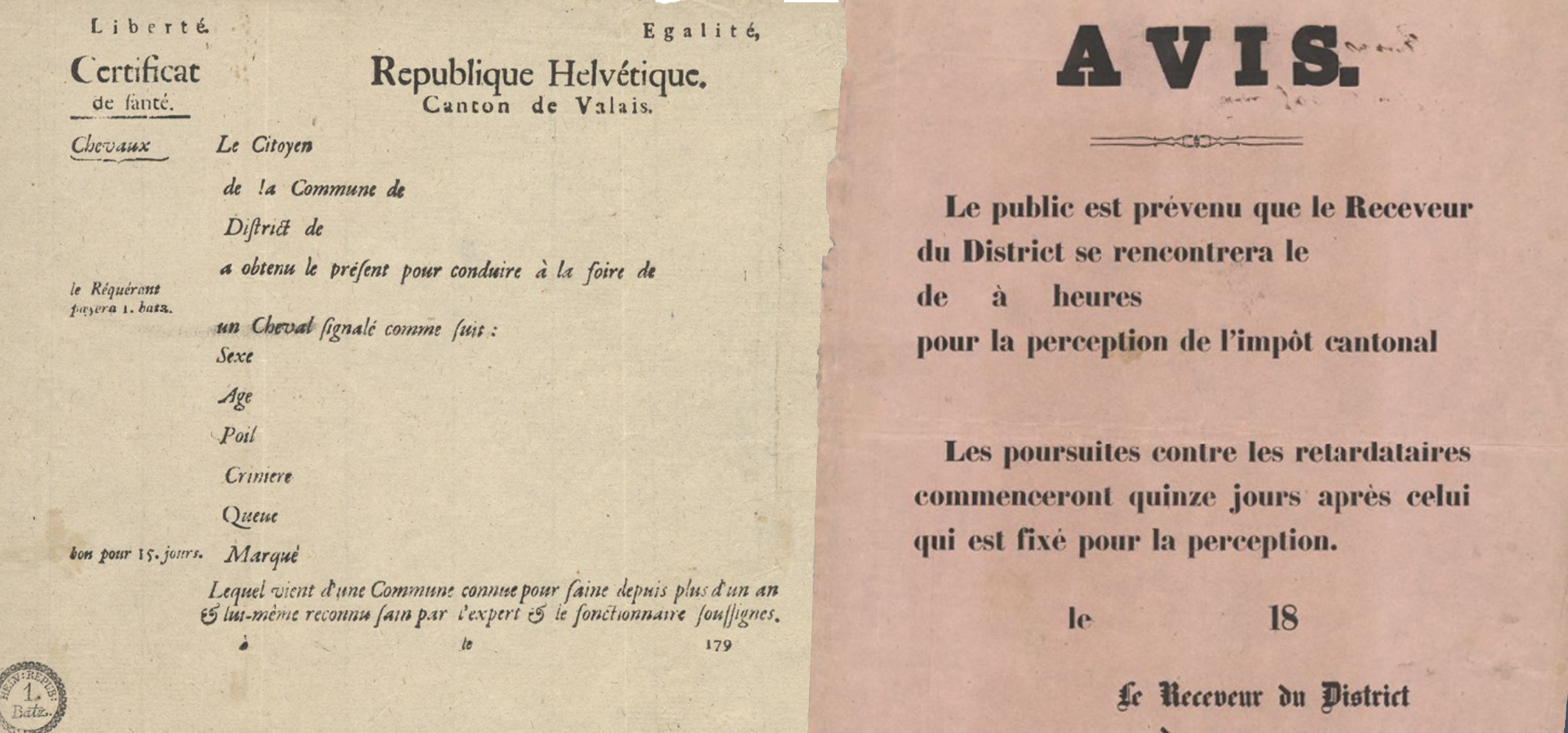

Coup d’œil dans les archives de l’Etat La collection des « Imprimés valaisans » - Aperçu de l'histoire de l'imprimerie en Valais

La collection des « Imprimés valaisans » - Aperçu de l'histoire de l'imprimerie en Valais

La collection des Imprimés valaisans comprend des produits imprimés du Valais depuis les débuts de l'imprimerie dans le canton (1644) jusqu'au 20e siècle. Elle a été rassemblée grâce à des recherches ciblées dans différentes institutions telles que la Bibliothèque cantonale du Valais, les archives de l'évêché de Sion, les archives Stockalper et d'autres bibliothèques suisses, et a été continuellement enrichie par les Archives de l'Etat du Valais au fil des ans.

Bien que la collection soit en partie organisée de manière chronologique, il n'y a pas de classification thématique stricte. Elle offre néanmoins un aperçu passionnant de l'histoire de l'imprimerie dans la région et montre comment la société, la religion et la politique ont évolué au fil des siècles. La collection contient une grande variété d'imprimés, dont :

- des livres et des monographies traitant de sujets théologiques, historiques ou littéraires

- des affiches et des annonces concernant des événements politiques ou religieux

- des journaux, des revues et des calendriers reflétant la vie quotidienne

- des programmes de théâtre documentant la tradition des représentations scolaires et monastiques.

Un accent particulier est mis sur les premiers imprimeurs de Sion, en premier lieu Heinricus Streler, qui exploita la première imprimerie en Valais en 1644. Il fut suivi par d'autres imprimeurs comme Johann Strack, Peter-Paul Kraehan et Michael Naterer, qui travaillèrent pour différentes institutions.

Avec ses recherches dans les Annales valaisannes, l'historien Léon Imhoff a posé la première pierre de l'étude scientifique de l'histoire de l'imprimerie en Valais. Ses travaux ont constitué la base d'un recensement bibliographique plus complet des Imprimés valaisans.

Cette collection n'est pas seulement un témoignage de l'évolution culturelle du Valais, mais aussi un document précieux sur la diffusion des connaissances et des idées. Beaucoup d'imprimés sont rares ou uniques et ne sont conservés qu'en quelques exemplaires. Leur conservation et leur documentation contribuent à une meilleure compréhension de l'histoire du Valais et de ses liens avec l'histoire de l'imprimerie et de la pensée en Europe.

Entre 2015 et 2018, la collection a été scannée et reconditionnée dans le cadre d'un grand projet de numérisation. Depuis peu, elle est accessible en ligne sous : Imprimés valaisans | Accueil.

(https://imprimes.vallesiana.ch)

Coup d'oeil dans les archives de l'Etat

Coup d’œil dans les archives de l’Etat La collection des « Imprimés valaisans » - Aperçu de l'histoire de l'imprimerie en Valais

La collection des « Imprimés valaisans » - Aperçu de l'histoire de l'imprimerie en Valais

La collection des Imprimés valaisans comprend des produits imprimés du Valais depuis les débuts de l'imprimerie dans le canton (1644) jusqu'au 20e siècle. Elle a été rassemblée grâce à des recherches ciblées dans différentes institutions telles que la Bibliothèque cantonale du Valais, les archives de l'évêché de Sion, les archives Stockalper et d'autres bibliothèques suisses, et a été continuellement enrichie par les Archives de l'Etat du Valais au fil des ans.

Bien que la collection soit en partie organisée de manière chronologique, il n'y a pas de classification thématique stricte. Elle offre néanmoins un aperçu passionnant de l'histoire de l'imprimerie dans la région et montre comment la société, la religion et la politique ont évolué au fil des siècles. La collection contient une grande variété d'imprimés, dont :

- des livres et des monographies traitant de sujets théologiques, historiques ou littéraires

- des affiches et des annonces concernant des événements politiques ou religieux

- des journaux, des revues et des calendriers reflétant la vie quotidienne

- des programmes de théâtre documentant la tradition des représentations scolaires et monastiques.

Un accent particulier est mis sur les premiers imprimeurs de Sion, en premier lieu Heinricus Streler, qui exploita la première imprimerie en Valais en 1644. Il fut suivi par d'autres imprimeurs comme Johann Strack, Peter-Paul Kraehan et Michael Naterer, qui travaillèrent pour différentes institutions.

Avec ses recherches dans les Annales valaisannes, l'historien Léon Imhoff a posé la première pierre de l'étude scientifique de l'histoire de l'imprimerie en Valais. Ses travaux ont constitué la base d'un recensement bibliographique plus complet des Imprimés valaisans.

Cette collection n'est pas seulement un témoignage de l'évolution culturelle du Valais, mais aussi un document précieux sur la diffusion des connaissances et des idées. Beaucoup d'imprimés sont rares ou uniques et ne sont conservés qu'en quelques exemplaires. Leur conservation et leur documentation contribuent à une meilleure compréhension de l'histoire du Valais et de ses liens avec l'histoire de l'imprimerie et de la pensée en Europe.

Entre 2015 et 2018, la collection a été scannée et reconditionnée dans le cadre d'un grand projet de numérisation. Depuis peu, elle est accessible en ligne sous : Imprimés valaisans | Accueil.

(https://imprimes.vallesiana.ch)