Die Bedeutung der Restwassermenge in Gewässern

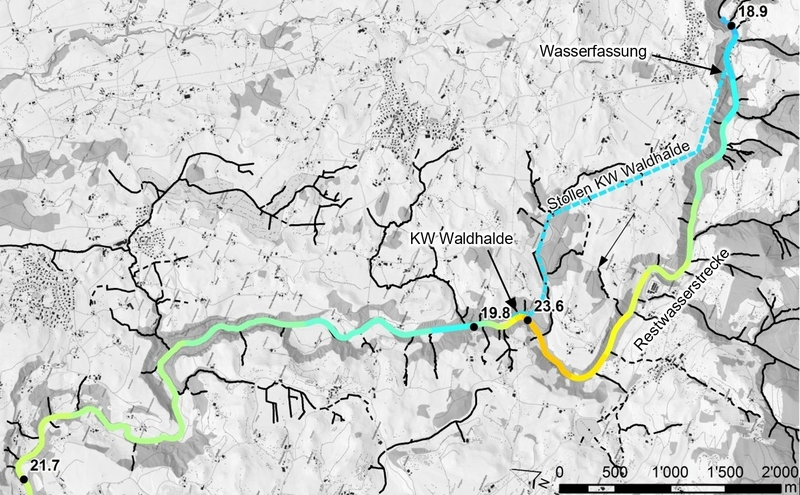

Schweizer Flüsse können zeitweise weniger Wasser führen, da Wasser zur landwirtschaftlichen Bewässerung oder zur Stromerzeugung abgeleitet wird. Deshalb muss unterhalb von Wasserentnahmen eine sogenannte Mindestrestwassermenge in Fluss- und Bachbetten belassen werden, damit Pflanzen und Tiere in den Gewässern überleben können.

Seit 1991 ist diese Restwassermenge gesetzlich vorgeschrieben, damit Flüsse durch die menschliche Nutzung nicht völlig austrocknen. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen jedoch, dass diese Wassermenge häufig nicht ausreicht. Die Folge: 65 Prozent der Fische und 47 Prozent der Wirbellosen gehören zu den bedrohten Arten.

Reduzierte Wassermengen verändern die Wassertemperatur, begünstigen das Algenwachstum und wirken sich negativ auf die im Wasser lebenden Arten aus. Durch die Wasserkraftnutzung bedingte Schwankungen, wie Schwall- und Sunkphasen, sowie der Klimawandel erschweren das Wassermanagement zusätzlich.

Im Jahr 2025 veröffentlichte ein interdisziplinäres Team mit Forschenden der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), der Universität Zürich und des Wasserforschungsinstituts Eawag einen Bericht, in dem es einen Überblick über den aktuellen Wissensstand bot und bestehende Wissenslücken in Bezug auf die Restwassermenge aufzeigte. Die Empfehlungen beziehen sich insbesondere auf die Konzessionen, die oft zu starr sind. Eine Bewirtschaftung auf Ebene der Wassereinzugsgebiete könnte zudem dazu beitragen, den Schutz der Biodiversität und die Ansprüche an die Wasserkraft besser miteinander zu vereinbaren.